Licht ins Dunkel

<p>Knapp die Hälfte aller tödlichen Unfälle erfolgt bei Dunkelheit. Daher ist die (inzwischen gar nicht mehr hohe) Investition in gutes Licht für Fuhrparkleiter durchaus überlegenswert. Vor allem adaptive Scheinwerfer sorgen auf nächtlichen Landstraßen für eine deutlich bessere aktive Sicherheit. Flottenmanagement erklärt, was Lichtsysteme heute können.</p>

PDF Download

Am Anfang war das (schlechte) Licht. Mit dem 6-Volt-Bordnetz eines etwaigen Käfers hat sich Deutschland in der Wirtschaftswunderzeit langsam in die Massenmobilität hineingearbeitet. Man kann sich nicht so recht vorstellen, wie schlecht das Licht wirklich war. Aber ein Indiz dafür, dass es schlecht war, waren die selbstleuchtenden Hinweistafeln auf der Autobahn. Im Ruhrgebiet beispielsweise findet man derartige Tafeln noch in diversen Innenstädten. Später wurden die Bordnetze und damit auch die Glühbirnen für das Abblendlicht der Autos leistungsstärker. Schließlich kamen Halogenscheinwerfer auf, wie sie übrigens ganz vereinzelt noch heute genutzt werden. Halogenbirnen leuchten heller als konventionelle Glühbirnen; das Halogengas im Glaskolben der Birne sorgt – ganz vereinfacht erklärt – dafür, dass sich Wolframionen (die sich vom Glühdraht lösen) mit Halogenionen verbinden und sich wieder am Glühdraht anlagern. Auf diese Weise lässt sich die Birne leistungsstärker betreiben, während ihre Lebensdauer zudem noch steigt.

Doch beim Halogenlicht blieb es nicht. Es mussten leistungsstärkere Scheinwerfer her. So wurde Anfang der Neunzigerjahre das Xenonlicht geboren. Hier installieren die Ingenieure analog zur Glühbirne ebenfalls aus Wolfram bestehende Elektroden in einem Glaskolben, zwischen denen die Techniker einen Lichtbogen entstehen lassen. Der aus Quarzglas bestehende Körper ist mit Xenongas gefüllt, das in ionisierter Form leitfähig wird, um den Lichtbogen aufrechtzuerhalten. Um die Lampe zu zünden, muss eine hohe Spannung erzeugt werden mittels eines Steuergeräts – hier werden 25.000 Volt erforderlich. Xenonlicht ist kälter als das von Halogenlampen – das mögen entgegenkommende Verkehrsteilnehmer als unangenehm empfinden. Fakt ist aber, dass die Hightech-Scheinwerfer die Straße besser ausleuchten, was die aktive Sicherheit wiederum erhöht. Die Lebensdauer der sogenannten Gasentladungslampen ist erheblich höher als die von Halogenbirnen. Allerdings ist der Austausch mit deutlich vierstelligen Beträgen teuer.

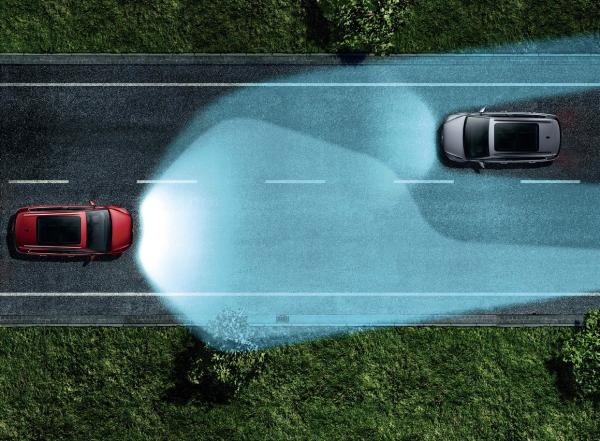

Doch erst mit dem Xenonlicht wird das Licht intelligent: Mit elektromotorisch angetriebenen Schablonen hat man den Leuchtkegel dynamisiert. Je nach Verkehrssituation ist der Scheinwerfer in der Lage, bestimmte Bereiche partiell auszublenden. So kann der Fahrer der variablen Leuchteinheiten beispielsweise mit Fernlicht weiterfahren, ohne Entgegenkommende zu blenden. Damit hält noch mehr Hightech Einzug in die Scheinwerfer-Welt – denn um entgegenkommende Verkehrsteilnehmer zu identifizieren, bedarf es leistungsfähiger Kamerasysteme. Und während Xenonscheinwerfer viele Jahre lang als das Nonplusultra im Bereich der Fahrzeugbeleuchtung galten, gehören sie anno 2023 längst zum alten Eisen. Denn inzwischen gilt eine ganz andere Technologie als etabliert, die Gaslampen zum Auslaufmodell degradiert: LED-Lichttechnik.

LED-Lichter haben den Siegeszug angetreten und sind inzwischen State of the Art selbst in günstigen Fahrzeugsegmenten. Dabei gab es zunächst einmal Blinker, Bremsund Schlussleuchten mit dieser Technologie, bevor sie Einzug in die Scheinwerfer hielt. Während die ersten Frontlampen mit Leuchtdioden statisch waren, blieb frühen Kunden mit dem Wunsch nach adaptiven Scheinwerfern zunächst keine andere Wahl, weiterhin Xenonlicht zu bestellen. Doch auch diese Zeiten sind vorbei. Dabei hilft der Umstand, dass eine LED-Scheinwerfer-Einheit aus ganz vielen einzelnen Segmenten besteht (Matrixlicht), die auch noch einzeln variabel angesteuert werden können. So lassen sich bestimmte Bereiche viel gezielter ausleuchten oder eben auch nicht, um häufiger Blendfreiheit zu erreichen. Aktuelle LED-Einheiten verfügen bereits über bis zu einer Million Pixel, sodass sich theoretisch hochauflösende Grafiken auf die Straße projizieren lassen. Und genau hier liegt die Zukunft des Scheinwerfers, der längst den Punkt überschritten hat, einfach nur Licht zu spenden.

Um die Sicherheit weiter zu erhöhen, avancieren Scheinwerfer zu veritablen Kommunikatoren. So können sie beispielsweise Gefahrenzeichen auf die Fahrbahn projizieren, die den Fahrer erreichen, ohne dass er den Blick von der Straße richten muss. Im Kontext mit diversen Car-to-X-Funktionalitäten könnten die Fahrzeuge mit Intelligenter Lichttechnik zum Beispiel auch Warndreiecke einblenden, um damit zu signalisieren, dass in einigen Kilometern Entfernung ein Unfall stattgefunden hat oder sich ein Stauende befindet. Einige dieser Features sind bereits Realität, andere noch Zukunftsmusik. Realität ist heute allerdings schon, dass hochadaptive Scheinwerfer in bodenständigen Fahrzeugklassen zu finden sind, die für den gewerblichen Automarkt interessant sind: nämlich die Kompakt- und Mittelklasse.

Aktuelles Magazin

Ausgabe 1/2023

Sonderausgabe Elektro

Das neue Jahresspecial Elektromobilität.

Eher noch ein Thema der Oberklasse hingegen ist Laserlicht. Dessen Lichtkegel schafft ganz locker 600 Meter – allerdings wird diese Technologie bisher nicht ausschließlich, sondern lediglich ergänzend zum LED-Licht eingesetzt. Anders sieht es bei der OLED-Technologie aus. Sogenannte organische Leuchtdioden sind hauchdünn und können auch gebogen werden, was sie für Designer interessant macht aufgrund ihrer vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Doch diese Technik befindet sich derzeit noch im experimentellen Status. Für den Fuhrparkleiter ist am Ende natürlich entscheidend, dass er mit einer Investition von möglichst nur wenigen Hundert Euro die aktive Sicherheit erhöhen kann – und das ist definitiv möglich. Oftmals verstecken sich die HightechScheinwerfer auch in Paketen oder sind in bestimmten höheren Ausstattungslinien serienmäßig. Zum preislich abgehobenen Oberklassezubehör gehören sie jedenfalls nicht mehr. Das ist Fakt – und beruhigend zu wissen.

Aktuelles Magazin

Ausgabe 1/2023

Sonderausgabe Elektro

Das neue Jahresspecial Elektromobilität.

Der nächste „Flotte!

Der Branchentreff" 2026

0 Kommentare

Zeichenbegrenzung: 0/2000