Voll geladen

<p>Was bewegt Fuhrparkentscheider derzeit? Sind es steigende Betriebskosten für die Unternehmensflotte, geänderte Mobilitätsgewohnheiten der Mitarbeiter oder die Elektrifizierung des zu verwaltenden Fuhrparks? Die Antwort wird wohl des Öfteren lauten: alle drei! Natürlich wird je nach Fuhrparkstruktur das eine Thema mehr als das andere im Fokus stehen, aber Flottenverantwortliche werden derzeit mit einer Fülle von Herausforderungen konfrontiert. Über den eigenen Tellerrand zu schauen und zu erfahren, wie es andere machen, kann vielleicht schon helfen, einen geeigneten Ansatz für seinen Fuhrpark zu finden. Genau das versuchen wir mit unserer Online-Umfrage und haben in dieser Ausgabe die „Ladepraxis bei (teil-)elektrisch angetriebenen Dienstwagen“ einmal näher untersucht.</p>

PDF Download

Rund 300 Teilnehmer konnten wir bei unserer Online-Umfrage verzeichnen und das obwohl in den Monaten Juni sowie Juli typischerweise eher eine geringere Resonanz zu erwarten ist. Vielleicht liegt es aber auch an dem Thema „Ladepraxis bei (teil-)elektrisch angetriebenen Dienstwagen“, das natürlich ein Teilbereich des Megatrends „Elektromobilität“ ist. Dabei ist die Möglichkeit, das (teil-)elektrisch angetriebene Fahrzeug zu laden, nicht nur essenziell für den Privatkunden, sondern auch für den Großkunden sowie dessen Mitarbeiter, die durch ein solches Fahrzeug mobil gehalten werden sollen. Möglicherweise ist die Bedeutung für den gewerblichen Kunden noch einmal höher, da es sich bei solch einem Fahrzeug entweder um ein Arbeitsmittel oder ein Motivationsinstrument handelt. Und dieses sollte natürlich am besten ohne viel Aufwand und Zeitverlust mit Strom versorgt werden.

Dass die Elektromobilität längst kein Nischendasein mehr führt, beweisen nicht zuletzt die aktuellen Marktzahlen für das erste Halbjahr 2022: So erzielten alternative Antriebe (Elektro (BEV), Hybrid, Plug-in-Hybrid, Brennstoffzelle, Gas und Wasserstoff) nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamts einen Anteil von 44,3 Prozent an den Pkw-Neuzulassungen; ein Zuwachs von 14,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Nahezu ein Viertel (24,7 Prozent) entfiel dabei auf Neuwagen mit einem Elektroantrieb (Elektro (BEV), Plug-in-Hybrid, Brennstoffzelle). Die Neuzulassungen der batterieelektrischen Fahrzeuge erreichten im Berichtszeitraum einen Anteil von 13,5 Prozent und damit ein Plus von 26,2 Prozent. Diese enormen Zuwächse sind umso höher zu werten, da sie unter schwierigsten Bedingungen wie Halbleiterknappheit und den weitreichenden Auswirkungen auf Lieferketten infolge des Ukraine-Kriegs erzielt wurden. An den Halbjahreszahlen des KBA ist aber auch zu erkennen, dass Automobilhersteller von einem zunehmend elektrifizierten Modellportfolio profitieren: So stieg beispielsweise der Anteil an Pkw-Neuzulassungen mit Elektroantrieb bei Lexus von 1,3 Prozent auf 19,9 Prozent, was einer Steigerung von sagenhaften 1.430,80 Prozent entspricht. Im gleichen Zug stieg bei Lexus auch die Zahl der Neuzulassungen von 1.343 Einheiten im ersten Halbjahr 2021 auf nun 1.359 Einheiten in diesem Halbjahr. Das entspricht zwar nur einem Plus von 1,2 Prozent, aber dies unter widrigeren Bedingungen als im Vorjahreszeitraum.

Leider lassen die Halbjahreszahlen des KBA keine Rückschlüsse darauf zu, wie sich die alternativen Antriebe im Bereich der echten gewerblichen Kunden entwickelt haben. Aber es ist davon auszugehen, dass die alternativen Antriebe, insbesondere der Elektroantrieb, auch im gewerblichen Umfeld an Bedeutung gewonnen haben. Hinweise darauf liefern Hersteller wie MG, Polestar sowie Tesla, die ausschließlich Pkw mit Elektroantrieb anbieten und jeweils ein deutliches Plus bei den echten gewerblichen Zulassungen verzeichneten (Seite 24). So kam Neueinsteiger MG auf Anhieb auf 467 Neuzulassungen bei Gewerbekunden, Polestar steigerte sich von 514 auf 913 Einheiten gewerblicher Natur (+77,6 Prozent) und Tesla konnte sich durch weitere 682 gewerbliche Zulassungen auf nunmehr 4.544 neu zugelassene Fahrzeuge mit Elektroantrieb steigern (+17,7 Prozent).

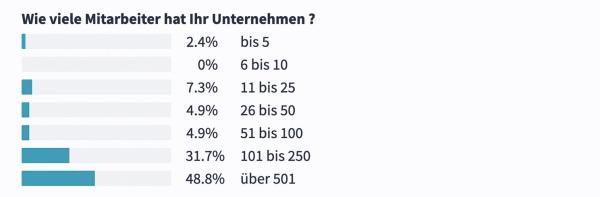

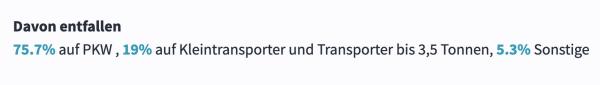

Wie eingangs angesprochen, lassen sich Firmenfahrzeuge in der Regel in zwei Bereiche unterteilen: Fahrzeuge, die als Arbeitsgerät dienen, und reine Motivationsfahrzeuge. Damit geht einher, dass sich in größeren Unternehmen, die über eine Vielzahl von Firmenfahrzeugen verfügen, Veränderungen in der Fuhrparkstruktur oftmals früher erkennen lassen, da einfach eine höhere Fahrzeugfluktuation herrscht. Daher ist es auch wenig überraschend, dass der Großteil der Umfrageteilnehmer (80,5 Prozent) in Unternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitern arbeitet. 47,5 Prozent sogar in Firmen mit mehr als 500 Mitarbeitern. Die Flotten der rund 300 Umfrageteilnehmer bestehen zu 75,1 Prozent aus Pkw, 19,5 Prozent aus Kleintransportern und Transportern bis 3,5 Tonnen sowie 5,4 Prozent aus sonstigen Fahrzeugen.

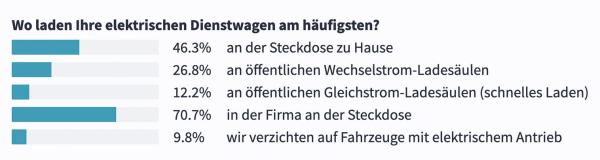

Wie schon das Thema unserer Umfrage „Ladepraxis bei (teil-)elektrisch angetriebenen Dienstwagen“ vermuten lässt, geht es aber weniger um die Fuhrparkstruktur, sondern um die Versorgung mit Energie der elektrifizierten Firmenwagen. Aus den Ergebnissen unserer Online-Umfrage lässt sich erkennen, dass die (teil-)elektrisch angetriebenen Fahrzeuge am häufigsten in der Firma geladen werden (Grafik 1). 70,7 Prozent der Umfrageteilnehmer gaben an, dass die Fahrzeuge mithilfe der Ladeinfrastruktur am Unternehmensstandort aufgeladen werden. Fast die Hälfte (46,3 Prozent) lädt den elektrischen Firmenwagen an der „Steckdose“ zu Hause. Auch öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur spielt eine wichtige Rolle: So gaben 26,8 Prozent an, am häufigsten an öffentlichen Wechselstrom-Ladesäulen zu laden; 12,2 Prozent nutzten am liebsten das schnelle Laden an den öffentlichen Gleichstrom-Ladesäulen.

Aktuelles Magazin

Ausgabe 4/2022

Sonderausgabe Elektro

Das neue Jahresspecial Elektromobilität.

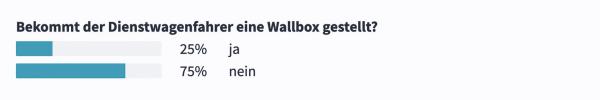

Doch warum werden die (teil-)elektrisch angetriebenen Firmenfahrzeuge am häufigsten an der Ladeinfrastruktur im Unternehmen geladen? Ein Hinweis darauf ergibt sich bereits aus den Ergebnissen zur Frage „Bekommt der Dienstwagenfahrer eine Wallbox gestellt?“. Nur ein Viertel der Umfrageteilnehmer beantwortete diese Frage mit „ja“; 75 Prozent dagegen mit „nein“ (Grafik 2). Für die unternehmensseitige Zurückhaltung, die Mitarbeiter zu Hause mit einer Ladeinfrastruktur auszurüsten, gibt es zahlreiche Gründe: Ein wesentlicher Punkt sind hierbei rechtliche Aspekte sowie auch Gleichbehandlungsgrundsätze. Nicht bei jedem Mitarbeiter lässt sich zu Hause eine Ladeinfrastruktur realisieren, was mit Eigentumsverhältnissen zu tun hat, aber auch mit dem Nichtvorhandensein eines privaten Abstellplatzes für das Firmenfahrzeug. Gleichzeitig muss beachtet werden, dass bei der Zurverfügungstellung einer Wallbox beim Mitarbeiter zu Hause, zunächst die Eigentumsrechte und damit auch alle Pflichten dem Arbeitgeber obliegen. Dies sowie die Wartung und regelmäßige Prüfung der Ladeinfrastruktur beim Mitarbeiter zu Hause kann das Unternehmen nur vermeiden, wenn es dem Arbeitnehmer die Wallbox schenkt (25 Prozent des geldwerten Vorteils muss der Arbeitnehmer versteuern) oder sie ihm leiht (Leihvertrag, steuerbefreit).

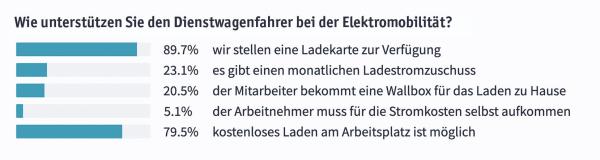

Die unternehmensseitige Zurückhaltung bei der Zurverfügungstellung von Ladeinfrastruktur beim Mitarbeiter zu Hause ist also durchaus nachvollziehbar, zumal hier nur ein paar wenige rechtliche Feinheiten erwähnt wurden, die damit verbunden sind. Aber Unternehmen wissen natürlich nur zu gut, dass sie ihren Mitarbeitern nur (teil-)elektrisch angetriebene Fahrzeuge zur Verfügung stellen können, wenn auch für entsprechende Lademöglichkeiten gesorgt wird. Daher haben wir die Umfrageteilnehmer gefragt: „Wie unterstützen Sie den Dienstwagenfahrer bei der Elektromobilität?“ (Grafik 3). 89,7 Prozent der Teilnehmer gaben an, dass sie den Dienstwagenfahrern eine Ladekarte zur Verfügung stellen. Eine weitere sehr beliebte Form der Unterstützung ist das kostenlose Laden am Arbeitsplatz (79,5 Prozent). Immerhin fast ein Viertel der Umfrageteilnehmer (23,1 Prozent) gab an, dass den Mitarbeitern ein monatlicher Ladestromzuschuss gewährt wird. 20,5 Prozent der Nutzer eines (teil-)elektrisch angetriebenen Firmenfahrzeugs kommen in den Genuss einer Wallbox für das Laden zu Hause.

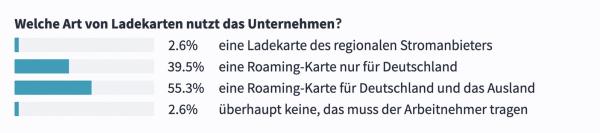

Das Ergebnis von 92,1 Prozent für die Ladekarten spricht eine deutliche Sprache. Doch wie unser Artikel zu Ladekarten (Seite 74) zeigt, gibt es diese Möglichkeit der Abrechnung des Ladestroms in gleich mehreren Ausführungen: Als Ladekarte eines regionalen Stromanbieters, der möglicherweise nicht in einen der flächendeckenden Ladenetzverbunde integriert ist, oder als Ladekarte eines sogenannten Roaming-Anbieters. Letztgenannte Anbieter haben die Charakteristik, dass sie meist über keine eigenen Ladesäulen verfügen, sondern ein Netzwerk an öffentlich zugänglichen Ladesäulen verschiedener Anbieter zur Verfügung stellen, welches oftmals nicht nur in Deutschland, sondern europaweit genutzt werden kann. Die Vorteile einer Roaming-Karte sind gerade für Firmenwagennutzer eklatant, die überregional unterwegs sind. Denn über eine solche Karte können nicht nur alle Ladekosten transparent abgerechnet werden, sondern sie ermöglicht auch je nach Anbieter die Nutzung von mehr als 300.000 Ladesäulen in ganz Europa. Daher ist das Ergebnis der Frage „Welche Art von Ladekarten nutzt das Unternehmen?“ sehr deutlich (Grafik 4): Lediglich 2,6 Prozent nutzen eine Ladekarte des regionalen Stromanbieters und 94,8 Prozent (39,5 Prozent eine Roaming-Karte nur für Deutschland) setzen auf eine Roaming-Karte.

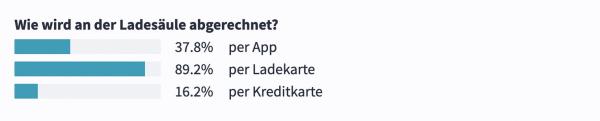

Unabhängig davon, ob eine Ladekarte vom Unternehmen zur Verfügung gestellt wird, haben wir gefragt: „Wie wird an der Ladesäule abgerechnet?“ (Grafik 5). Fast 90 Prozent (89,2 Prozent) gaben an, hierfür eine Ladekarte zu nutzen. Immerhin nahezu 40 Prozent (37,8 Prozent) nutzen für die Abrechnung der Stromladung des Firmenwagens eine digitale Ladekarte in Form einer App. Und 16,2 Prozent nutzen hierfür eine Kreditkarte. Allerdings könnte die letztgenannte Abrechnungsform im nächsten Jahr einen Bedeutungsschub erfahren: So müssen ab Juli 2023 alle neuen Ladepunkte mit Lesegeräten für gängige Debitoder Kreditkarten ausgestattet sein. Einer entsprechenden Verordnung der letzten Bundesregierung stimmte der Bundesrat Anfang September 2021 zu. Jedoch geht hierdurch der Vorteil einer transparenten Abrechnung des Ladevorgangs verloren, weswegen die Automobilbranche dies als einen gravierenden Rückschritt bezeichnet.

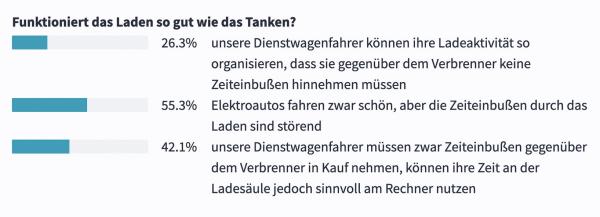

Apropos Rückschritt ... Wir haben in unserer Online-Umfrage natürlich auch gefragt, ob das Laden so gut wie das Tanken funktioniert (Grafik 6). Obwohl wir trotz 350-kW-Schnelllader mehrere Hundert Kilometer Reichweite in rund einer Viertelstunde nachladen könnten, dauert das Laden eines Elektroautos deutlich länger als das Nachtanken bei einem herkömmlich angetriebenen Fahrzeug. Umso mehr verblüfft das Ergebnis zu dieser Frage: Nur etwas mehr als die Hälfte der Umfrageteilnehmer (55,3 Prozent) empfinden die Zeiteinbußen durch das Laden als störend. 26,3 Prozent geben sogar an, dass die Dienstwagenfahrer ihre Ladeaktivitäten so organisieren, dass sie gegenüber dem Nachtanken eines Verbrenners keine Zeiteinbußen hinnehmen müssen. Und 42,1 Prozent vernehmen von den Nutzern eines (teil-)elektrisch angetriebenen Firmenwagens, dass die Nutzer zwar Zeiteinbußen in Kauf nehmen müssen, diese zusätzliche Zeit aber sinnvoll nutzen, zum Beispiel am Rechner.

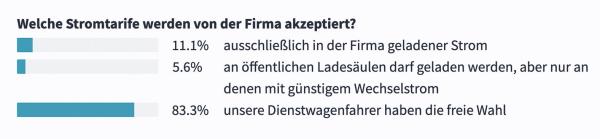

Für das Unternehmen, insbesondere hinsichtlich der Kosten, ein nicht ganz unerheblicher Aspekt sind die Stromtarife. Obwohl an den zuvor genannten 350-kW-Schnellladern derzeit 0,79 Euro pro kWh (IONITY Netzwerk) im Standardtarif „IONITY Direct“ fällig sind, geben 83,3 Prozent der Umfrageteilnehmer an, dass die Dienstwagenfahrer die freie Wahl beim Stromtarif haben (Grafik 7). Nur bei 5,6 Prozent werden die Nutzer von (teil-)elektrisch angetriebenen Firmenwagen dahin gehend eingeschränkt, dass sie zwar an öffentlich zugänglichen Ladesäulen laden dürfen, aber nur an denen mit günstigem Wechselstrom. Bei 11,1 Prozent der Teilnehmer beschränkt sich der akzeptierte Stromtarif auf den in der Firma geladenen Strom.

Die rege Teilnahme an unserer Online-Umfrage zeigt: Die Elektromobilität führt auch in Unternehmen kein Nischendasein mehr. User-Chooser, die sich einen elektrisch angetriebenen Firmenwagen wünschen, sowie unternehmenseigene Nachhaltigkeitsziele haben dazu beigetragen, dass Elektrofahrzeuge in immer mehr Flotten Einzug halten. Eine grüne Car-Policy ist dabei nur eine Seite der Medaille, auf der anderen Seite stehen Ladeinfrastruktur und -vorgänge, die es aufzubauen und zu managen gilt. Aber auch in diesen Bereichen kann längst nicht mehr von Neuland gesprochen werden: Zahlreiche Ansätze, wie das Laden eines (teil-)elektrisch angetriebenen Firmenwagens funktionieren kann, haben sich in der Realität bereits bewährt, und das ganz unabhängig davon, ob eine entsprechende Ladeinfrastruktur beim Mitarbeiter zu Hause und/oder am Unternehmensstandort vorhanden ist.

Aktuelles Magazin

Ausgabe 4/2022

Sonderausgabe Elektro

Das neue Jahresspecial Elektromobilität.

Der nächste „Flotte!

Der Branchentreff" 2026

0 Kommentare

Zeichenbegrenzung: 0/2000