Alles für die Quote

<p>Treibhausgasminderungsquote, kurz THG-Quote, ist die entscheidende Vokabel, die Besitzer von Elektroautos aufhorchen lässt. Es winkt Bares für die Eigner lautloser Gefährte. Was es damit auf sich hat, erklärt Flottenmanagement. </p>

PDF Download

Zugegeben, es ist ein sperriges Wort, diese „Treibhausgasminderungsquote“. Da passt die Abkürzung THG-Quote schon besser, mit der inzwischen etliche Firmen um Fahrzeugscheine werben. Nämlich um die Fahrzeugscheine von Besitzern elektrischer Gefährte – seien es motorisierte Zweiräder, Personenwagen oder Nutzfahrzeuge. Fakt ist, es gibt noch einmal jedes Jahr einen soliden Betrag on top, zusätzlich zu den Förderungen bei der Anschaffung eines Stromers und all den Steuervorteilen vom Entfallen der Kraftfahrzeugsteuer bis zur drastischen Reduktion der Dienstwagensteuer. Bestenfalls entrichten Dienstwagenfahrer lediglich 0,25 Prozent des Bruttolistenpreises monatlich für die pauschale steuerliche Abgeltung privater Fahrten. Aber Achtung: Die THG-Prämie kassiert immer der Fahrzeughalter und der muss nicht zwingend der Nutzer sein.

Doch im Gegensatz zu den genannten Förderungen wird die Ausschüttung der sogenannten THG-Prämie nicht vom Staat geleistet, sondern von privatwirtschaftlichen Unternehmen. Allerdings nicht von irgendwelchen Unternehmen, sondern exakt von jenen, die umweltschädliche Kraftstoffe in Umlauf bringen. Umweltschädlich heißt in diesem Fall: Energie, die CO2-Emissionen verursacht. Dabei geht es dem Staat nicht etwa darum, Elektroautofahrern ein schöneres Leben zu bescheren, sondern eine Lenkungswirkung dahin gehend zu erzielen, dass die Autokäufer auf CO2-freie Mobilität umsteigen. Bis 2017 konnten die Mineralölfirmen allein durch die Beimischung von Biokraftstoffen ihre Quotenverpflichtung erfüllen. Doch die Tage von Biokraftstoffen dürften ohnehin gezählt sein, da sie Nahrungsmittelressourcen binden und deshalb scharfer Kritik ausgesetzt sind.

Der Staat macht es Mineralölmittelständlern und großen Ölmultis nun schwerer, indem er ihnen vorschreibt, dass ein gewisser Anteil ihrer verkauften Kraftstoffe CO2-neutral zu sein hat. Dieser verpflichtende Anteil wird sukzessive von 6 (2021) auf 25 Prozent bis zum Jahr 2030 gesteigert. Große Mineralölkonzerne wie Total, Shell oder BP schaffen das bisher beispielsweise, indem sie Biokraftstoffe verkaufen. Doch das wird angesichts der steigenden Quoten künftig nicht mehr reichen. Sie müssen zunehmend „Verschmutzungsrechte“ einkaufen – in Form von THG-Quote. Man muss natürlich davon ausgehen, dass sich die Unternehmen das Geld von den Käufern konventionell angetriebener Autos zurückholen – Benzin und Diesel werden teurer und damit weniger attraktiv, Stichwort Lenkungswirkung.

Und diese sogenannten THG-Quotenmengen generieren eben Besitzer elektrischer Fahrzeuge. Man muss sich das so vorstellen: Jenen „Wert“ an CO2-Emissionen, den der Fahrer des Elektroautos einspart, darf das quotenverpflichtete Mineralölunternehmen erwerben und das damit verbundene CO2-Äquivalent emittieren, ohne mit Strafzahlungen belegt zu werden. Quotenverpflichtet sind alle Mineralölunternehmen, die ab 5.000 Liter an fossilen Treibstoffen in Verkehr bringen.

Jetzt stellt sich für die Elektroauto-Interessenten natürlich die Frage, ob es einen Unterschied in der Ausschüttung macht, ob man einen 80 PS starken Kleinwagen oder ein 700 PS starkes Mega-SUV erwirbt. Nein, macht es nicht. Das Bundesumweltministerium hat mittels einer komplizierten Formel errechnet, dass das THG-Quotenäquivalent bei 1.943 kWh pro Jahr liegt. Um die Dimension einordnen zu können, sei erwähnt, dass die Akkukapazität mittelgroßer Elektrofahrzeuge heute bei etwa 50 bis 60 kWh liegt, mit denen sie um 300 bis 400 Kilometer weit kommen.

Aktuelles Magazin

Ausgabe 4/2022

Sonderausgabe Elektro

Das neue Jahresspecial Elektromobilität.

Auch Besitzer von Zweiräder erhalten die THG-Prämie – und zwar in gleicher Höhe wie Personenwagen. Wie lange das unterstellte CO2-Äquivalent bei Zweirädern auf Personenwagen-Level rangieren wird, ist fraglich. Dass elektrisch betriebene Motorräder und Roller (diese benötigen zwingend eine reguläre Zulassung, ein Versicherungskennzeichen reicht also nicht) die THG-Prämie die nächsten Jahre erhalten, steht hingegen fest.

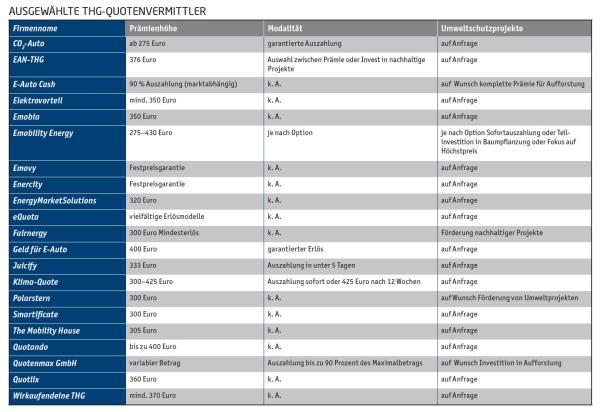

Wie hoch aber die Zahlung tatsächlich ausfällt, hängt vom tagesaktuellen Quotenkurs ab, der am Markt gebildet wird. Die zahlreichen Quotenvermittler, die sich derzeit am Markt tummeln, werben mit einer Auszahlung von 200 bis 400 Euro. Oft findet sich dann in den Geschäftsbedingungen, dass dies mögliche Höchstbeträge sind, die aber niemals garantiert werden können. Garantierte Werte liegen meist deutlich unter 400, eher sogar unter 300 Euro, da die Vermittler von einem pessimistischen Quotenerlös ausgehen müssen, anderenfalls würden sie ja Verluste einfahren. Die ehrlichste Kommunikation ist immer die, die keinen absoluten Betrag nennt, sondern einen prozentualen Anteil. Ein seriöses Vermittlungsunternehmen behält 10 bis 15 Prozent der ausgezahlten Quote als Provision ein.

Verschiedene Auszahlungsmodelle können auch darüber bestimmen, wie schnell der Elektroautofahrer an seine Prämie kommt. Manche Firmen zahlen sofort aus, obwohl der Anmeldeprozess einige Monate in Anspruch nehmen kann – dann liegt der Betrag aber häufig unter den möglichen Maximalbeträgen, weil ja auch anfangs gar nicht bekannt ist, welcher Quotenpreis am Ende letztlich erzielt wird. Auch bieten fast alle THG-Quotenvermittler an, den Betrag oder einen Teil davon in diverse Umweltschutzprojekte zu investieren.

Doch nicht ausschließlich Halter von elektrisch angetriebenen fahrbaren Untersätzen kommen in den Genuss der THG-Quote. Auch wer eine Ladesäule betreibt und sie anderen Nutzern von Elektromobilität zur Verfügung stellt, ist quotenberechtigt. Die Prämie liegt je nach Art des bereitgestellten Stroms zwischen 10 und 40 Cent je Kilowattstunde. Die höheren Prämien erzielt dabei Strom, der aus erneuerbaren Energien stammt.

Unternehmen, die ihren Mitarbeitern (nichtöffentliche) Ladesäulen zur Verfügung stellen, erhalten ebenfalls eine Prämie – die liegt etwa bei 300 Euro pro Jahr und registriertes Fahrzeug. Deutlich mehr Geld streichen Betreiber von Bussen und Lastkraftwagen ein – hier fallen die Prämien fünfstellig aus und pendeln sich bei bis zu 13.000 Euro pro Jahr ein.

Wichtig zu wissen wäre noch, dass die Quote immer nur von einer Person respektive einem Unternehmen beantragt werden kann. Wird das Fahrzeug also verkauft, hat der Käufer erst wieder Anspruch auf eine THG-Prämie, wenn der Jahreszyklus neu beginnt.

Um einen Ausblick auf die Zukunft der THG-Quote zu wagen, muss man wissen, dass sie angesichts der strengeren Erfüllungspflicht seitens der Mineralölunternehmen besser nachgefragt werden könnte. Auf der anderen Seite werden mit steigenden Fahrzeugzulassungszahlen und einem größer werdenden Bestand (der Anspruch auf die THG-Prämie besteht ja jährlich für jedes bereits zugelassene E-Fahrzeug) auch mehr Quotenmengen in den Markt gebracht.

Aktuell sind lediglich batterieelektrische Fahrzeuge quotenbegünstigt, wasserstoffbetriebene Brennstoffzellenautos sind es ebenso wenig wie Hybride, haben sie noch so hohe Reichweiten.

Wer als Besitzer elektrischer Gefährte seine Quote über eines der vielen Unternehmen monetarisieren möchte, sollte einige Dinge beachten. Beispielsweise ist der Stichtag 28. Februar zu beachten – bis dahin sollte der Fahrzeugschein eingereicht worden sein, denn danach gilt der neue Jahreszyklus für die Geltendmachung der Quote.

Augen auf beim Angebot der Unternehmen – viele Quotenfirmen haben Großes vor in puncto Umweltschutz. Passen ihre Angebote zu meiner persönlichen Einstellung? Beliebt sind Projekte zur Waldaufforstung. Warum nicht? Immerhin binden Bäume CO2. Beliebt sind auch Stromgutscheine mit garantiertem Bezug von Naturstrom. Hier sollte man genau nachrechnen, ob der finanzielle Vorteil noch gegeben ist und klären, wo genau der Strom geladen werden kann. Auch Stromanbieter vermitteln THG-Quoten und bieten als Prämie gerne Wallboxen an beziehungsweise Rabatte für diese. Solche Angebote sollten ebenfalls genau geprüft werden. Shopgutscheine können je nach Anbieter auch Thema sein – dann muss das Angebot zu den Interessen des Nutzers passen. Neben Bäumen werden gerne auch Energiewende-Projekte finanziert. Hier sollte man als Kunde prüfen, ob das vom Quotenunternehmen kommunizierte Angebot transparent ist. Stromversorger können natürlich mit Stromkontingenten locken.

Grundsätzlich ist es so, dass die Quotenunternehmen nicht alle als Broker an den Quotenbörsen fungieren, sondern diese Aufgabe wiederum anderen entsprechend qualifizierten Dienstleistern übertragen – was allerdings absolut seriös ist. Worauf der Kunde ein besonderes Augenmerk legen sollte, sind die Provisionen des Vermittlers. Nimmt er mehr als 15 Prozent oder macht hierzu keine Angabe, sollte man genauer nachfragen. Ist die Kommunikation schlecht, Finger weg von diesem Quotenvermittler. Transparenz ist immerhin ein hohes Gut im Geschäftsleben. Auch Fahrzeughersteller und Tankstellenkonzerne starten damit, Quoten zu vermitteln, und gestalten ihre Auszahlungsmodelle teils so, dass für sie ein hoher Gewinn bleibt. Nachhaken sollten Kunden beispielsweise immer dann, wenn eine geringe garantierte Summe im Raum steht. Fair ist der Deal, wenn der Vermittler eine (prozentuale) Provision verlangt und sich im Vorfeld nicht auf eine konkrete Summe festlegt, denn er kennt ja die aktuelle Preisbildung auch nicht.

Gute Nachrichten gibt es übrigens aus dem Bereich der Steuergesetzgebung. Wer die Quote als Privatperson geltend macht, unterliegt nicht der Einkommensteuerpflicht (entgegen früherer Regelung). Ist die THG-Quote allerdings eine Betriebseinnahme, so ist sie steuerpflichtig.

Inwieweit die THG-Quotenregelung die Elektromobilität nach vorn bringen wird, bleibt abzuwarten. Der Erfolg von Elektroautos wird entscheidend auch von der Batterietechnik der nächsten Jahre sowie von der Entwicklung der Ladeinfrastruktur abhängen. Allerdings stehen die Zeichen nicht zuletzt seitens der Autohersteller auf elektrische Fortbewegung. Und wenn das Angebot an Verbrennern dahinschmilzt, müssen Autokunden wohl oder übel umdenken. Interessant wird auch die Preisentwicklung herkömmlicher Kraftstoffe – und die THG-Quote ist zumindest ein kleiner Faktor, um konventionellen Sprit zu verteuern. Ob CO2-neutral gewonnene Flüssigkraftstoffe nicht doch noch eine größere Rolle spielen könnten, steht noch in den Sternen. Ein prognostizierter Lithium-Engpass in wenigen Jahren könnte die Konjunktur konventionell angetriebener Autos vielleicht wieder anheizen. Dass batterieelektrisch angetriebene Autos künftig jedoch eine große Rolle spielen werden, bestreitet niemand auf Expertenseite. Schön, dass die Kunden sich zumindest noch einige Jahre lang auf Prämien vielfältiger Art freuen dürfen. So macht die E-Mobilität schließlich doppelt Spaß. Denn die Kraftentfaltung elektrischer Antriebe ist ja durchaus auch attraktiv. Wir leben jedenfalls in einer spannenden Zeit der automobilen Transformation.

Aktuelles Magazin

Ausgabe 4/2022

Sonderausgabe Elektro

Das neue Jahresspecial Elektromobilität.

Der nächste „Flotte!

Der Branchentreff" 2026

0 Kommentare

Zeichenbegrenzung: 0/2000