Doppelherz mit Zukunft

<p>Stirbt der Plug-in-Hybrid aus? Könnte man denken, da sich reine Elektroautos dank größer werdender Akkus immer besser für den Alltag eignen. Auch bezüglich der künftigen Fördermöglichkeiten herrscht Unsicherheit. Flottenmanagement wagt eine Prognose.</p>

PDF Download

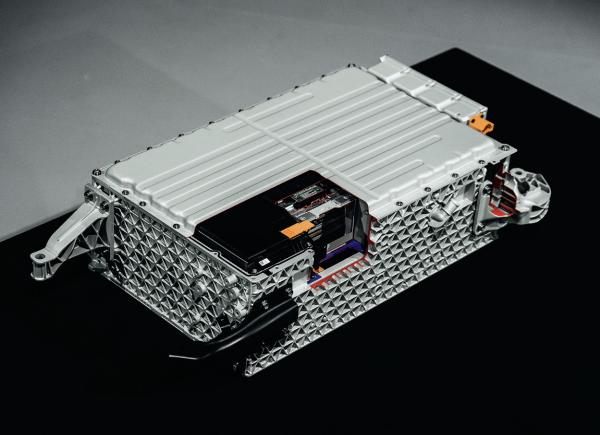

Die Idee klingt genial: Im Alltag fährt man elektrisch und auf langen Strecken, wenn es beispielsweise in den Urlaub geht, wird der Verbrenner zugeschaltet. Aus der Idee wurde längst Wirklichkeit, denn sogenannte Plug-in-Hybride können genau das. Ihr Akku speichert hinreichend viel Energie, um in der Regel 50 bis 70 Kilometer rein elektrisch fahren zu können. Und der Verbrenner stillt seinen Energiehunger aus einem ganz konventionellen Kraftstofftank von klassenüblicher Größe – und der ist bekanntermaßen binnen fünf Minuten vollgetankt. So weit, so gut. Der Nachteil der PHEV-Modelle besteht darin, dass ja stets zwei Antriebe mitgeschleppt werden müssen, was ein Mehrgewicht von 200 bis 300 Kilogramm nach sich zieht. Außerdem entfaltet der aufladbare Hybrid seine Wirkung ja nur, wenn der User auch wirklich rein elektrisch fährt. Das birgt für eine große potenzielle Nutzergruppe Schwierigkeiten, nämlich für diejenigen, die nicht zu Hause oder wenigstens am Arbeitsplatz laden können.

Das Laden von Plug-in-Hybriden an der öffentlichen Ladeinfrastruktur bringt so seine Problemchen mit sich. Denn ein paar Stunden braucht es schon, bis die Batterie aufgeladen ist – so lange muss das Fahrzeug also an der Ladesäule stehen. Zwischendurch zu laden, kann also herausfordernd sein, denn es wäre schon ein großer Zufall, wenn ausgerechnet am Ziel, zu dem man unterwegs ist, eine Ladestation stehen würde. Stadtbewohner müssten bei Ankunft zu Hause ebenfalls erst einmal eine Ladestation in ihrer Nähe suchen (die es überhaupt auch geben muss). Dann muss diese auch frei sein, und wenn man einen freien Ladepunkt belegt hat, muss selbiger ja nach einigen Stunden wieder freigegeben werden. Unpraktisch ist es, wenn man abends geschafft von der Arbeit heimkehrt, das Auto auflädt, um es spät am Abend wiederum einsammeln zu müssen. Denn am nächsten Morgen wäre das Knöllchen so gut wie sicher. Und so verliert der Plug-in-Hybrid für Stadtbewohner ohne Lademöglichkeit am Arbeitsplatz seine Sinnhaftigkeit. Denn er wird dann lediglich hybridisch gefahren, was eine nur sehr begrenzte CO2-Einsparung bewirkt.

Bis zum Jahresende bekommen Käufer von Plug-in-Hybriden noch bis zu 6.750 Euro Förderung bei der Anschaffung in Abhängigkeit vom Listenpreis. Zusätzlich gibt es einen Vorteil bei der Dienstwagensteuer. Denn PHEV, die als gewerbliche Fahrzeuge laufen, werden lediglich auf der Grundlage ihres halben Bruttolistenpreises pauschal versteuert, wenn sie auch für die private Nutzung eingesetzt werden. Zudem greift diese Regelung nur, wenn das extern aufladbare Fahrzeug nach WLTP-Messungen mindestens 60 Kilometer elektrisch fährt beziehungsweise maximal 50 Gramm CO2 pro Kilometer ausstößt. Doch wie geht es mit der Förderung weiter? Man weiß es nicht. Es gibt Akteure auf Ebene der Europäischen Union, aber auch in der Bundesregierung, denen es ein Dorn im Auge ist, Plug-in-Hybride zu fördern, die mehr Gewicht als reine Verbrenner auf die Waage bringen und dennoch wenig bis nichts zur CO2-Reduktion beitragen. Dennoch zeichnet es sich ab, dass Plug-in-Hybride noch lange nicht aussterben werden. Und das aus verschiedenen Gründen.

Erstens haben zahlreiche Hersteller noch PHEVVersionen in der Pipeline – trotz ungewisser Förderkriterien. Und zweitens sind nicht alle Plug-in-Hybride darauf ausgelegt, weite Strecken rein elektrisch zurückzulegen. Für die meisten PHEV ist das allerdings schon das Maß. Machen die meisten aktuellen Autos mit gemischter Motorisierung unter der Haube elektrisch maximal 50 bis 70 Kilometer, dürfte die elektrische Energie der nächsten Generationen für moderat dreistellige Kilometerwerte reichen. Denn es ist davon auszugehen, dass, wenn es weiterhin eine Förderung für PHEV geben sollte, sie von der elektrischen Reichweite abhängig gemacht wird. Je weiter man elektrisch fahren kann, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass der Wagen in der Praxis auch wirklich geladen wird – und darum geht es schließlich. Andererseits ist es auch so, dass die fortschreitende Akkutechnologie die PHEV-Technik wiederum obsolet machen könnte. Denn batterieelektrische Autos sind mittlerweile so ladeund auch reichweitenstark, dass sie für die meisten Fahrprofile als alltagstauglich durchgehen. Leichtgewichte sind BEV natürlich auch nicht gerade, aber immerhin gelten sie als deutlich besser in der CO2-Bilanz. Vor allem, wenn sie mit Strom aus regenerativen Quellen versorgt werden.

Doch der PHEV hat auch noch eine andere Funktion. Im Performancebereich (und wir sprechen hier nicht zwingend von reinrassigen Sportwagen) wird er beispielsweise dazu genutzt, Antriebsstränge mit großvolumigen Verbrennern zu kreieren, die dennoch erträgliche CO2-Emissionen produzieren. Auf diese Weise können Premiumhersteller bewusst emotional hoch aufgeladene Antriebe zum Einsatz bringen, ohne die CO2-Bilanz im Flottenverbrauch außer Rand und Band zu bringen. Solche Stränge tragen nur kleine Batterien unter dem Blech mit bloß etwas mehr als fünf oder sechs Kilowattstunden. Diese Art von PHEV, die übrigens ohnehin nicht auf Förderungen aus sind, könnte noch viele Jahre überleben. Gleiches gilt auch für PHEV mit hohen elektrischen Reichweiten.

Aktuelles Magazin

Ausgabe 4/2022

Sonderausgabe Elektro

Das neue Jahresspecial Elektromobilität.

Es bleibt grundsätzlich spannend, in welche Richtung sich die Antriebstechnologie entwickeln wird – dass der häufig schon totgesagte Plug-in-Hybrid rasch ausstirbt, ist angesichts der vielen angekündigten Offerten unwahrscheinlich. Allerdings müssen die Kunden damit rechnen, dass die Förderungen drastisch zurückgehen werden. Dieses Schicksal wird allerdings auch rein elektrische Fahrzeuge ereilen, denn die Koalition hat sich darauf verständigt, jegliche Prämien bis zum Jahr 2025 auslaufen zu lassen. Bleibt die Frage, ob das auch für die Dienstwagenbesteuerung gilt. Das muss wohl die Zeit zeigen.

Aktuelles Magazin

Ausgabe 4/2022

Sonderausgabe Elektro

Das neue Jahresspecial Elektromobilität.

Der nächste „Flotte!

Der Branchentreff" 2026

0 Kommentare

Zeichenbegrenzung: 0/2000