Elektromobilität: Wird jetzt alles „GEIG“?

<p>Am 25. März 2021 sind neue Regelungen für die Leitungs- und Ladeinfrastruktur für die Elektromobilität im Immobilienbereich in Kraft getreten: Das Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz – kurz GEIG – vom 18. März 2021 soll die Voraussetzungen dafür schaffen, den Ausbau der Leitungs- und Ladeinfrastruktur für die Elektromobilität im Gebäudebereich zu beschleunigen. Die bislang fehlende ausreichende Ladeinfrastruktur behindert den flächendeckenden Einsatz von Elektrofahrzeugen. Dieses Hindernis soll nun durch neue Rechtspflichten des GEIG für Immobilieneigentümer beseitigt werden. Damit wurden zugleich Vorgaben der Europäischen Union aus der Gebäuderichtlinie (Richtlinie (EU) 2018/844 des Europäischen Parlaments und des Rates) vom 30. Mai 2018 in nationales Recht umgesetzt.</p><p> </p>

PDF Download

Leitungsinfrastruktur und Ladeinfrastruktur

In der Sache geht es im GEIG um die vorbereitende Bereitstellung der Leitungsinfrastruktur und um die Ausstattung mit Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge auf Parkplätzen von Wohnund Nichtwohngebäuden. Damit soll ein wichtiger Beitrag dazu geleistet werden, die Nutzung von Elektrofahrzeugen nachhaltiger zu fördern. Mit den gesetzlichen Vorgaben zur Errichtung einer vorbereitenden Leitungsinfrastruktur – als Vorstufe zur Ladeinfrastruktur – werden außerdem die notwendigen Voraussetzungen für die rasche Errichtung von Ladepunkten an den erforderlichen Stellen auf Parkplätzen in und an Gebäuden geschaffen. Gleichzeitig ermöglicht die Vorbereitung der Leitungsinfrastruktur mittel- bis langfristig eine Weiterentwicklung hin zu Ladepunkten zu geringeren Kosten. Damit sollen – nicht zuletzt zur Erreichung der Ziele der EU-Gebäuderichtlinie – vor allem bei Wohn- und Nichtwohngebäuden mit größeren Parkplätzen die Voraussetzungen geschaffen werden, die Möglichkeiten für das Laden von Elektrofahrzeugen zu Hause, am Arbeitsplatz und bei der Erledigung alltäglicher Besorgungen zu verbessern.

Begriffsbestimmungen — kleines Vokabulartraining

Das Gesetz beinhaltet auch eine Reihe von Begriffsbestimmungen: Unter „elektrischer Infrastruktur“ versteht das Gesetz den Teil der technischen Ausrüstung, der für den Betrieb aller elektrisch oder elektromotorisch betriebenen Anlagen des Gebäudes oder des Parkplatzes notwendig ist, einschließlich der elektrischen Leitungen, der technischen Komponenten und der damit zusammenhängenden Ausstattung.

Die „Leitungsinfrastruktur“ ist die Gesamtheit aller Leitungsführungen zur Aufnahme von elektro- und datentechnischen Leitungen in Gebäuden oder im räumlichen Zusammenhang von Gebäuden vom Stellplatz über den Zählpunkt eines Anschlussnutzers bis zu den Schutzelementen.

Die „Ladeinfrastruktur“ ist die Summe aller elektrotechnischen Verbindungen, Mess-, Steuer- und Regelungseinrichtungen, einschließlich Überstrom- und Überspannungsschutzeinrichtungen, die zur Installation, zum Betrieb und zur Steuerung von Ladepunkten für die Elektromobilität notwendig sind.

Ein „Ladepunkt“ ist eine Einrichtung, die zum Aufladen von Elektromobilen geeignet und bestimmt ist und an der zur gleichen Zeit nur ein Elektromobil aufgeladen werden kann.

Aktuelles Magazin

Ausgabe 2/2021

Sonderausgabe Elektro

Das neue Jahresspecial Elektromobilität.

Eigentum verpflichtet — auch im Hinblick auf die Elektromobilität

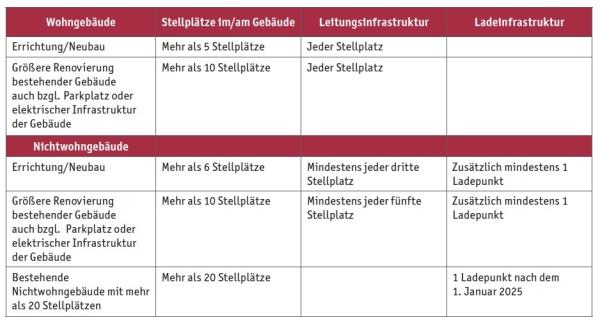

Die neuen Regelungen beinhalten damit rechtliche Verpflichtungen der Immobilieneigentümer; sie flankieren insoweit die Ansprüche auf eine Ladestation für Mieter nach § 554 BGB und für Wohnungseigentümer nach § 20 WEG. Das hat aber seinen Preis: Die Vorgaben des Gesetzes führen zu einem jährlichen Erfüllungsaufwand in Höhe von rund 38,7 Millionen Euro über alle Adressatengruppen (Wohnungseigentümer, Wirtschaft und Verwaltung) hinweg. Unter diesem Punkt werden die Kosten erfasst, die dadurch entstehen, dass bei Neubau beziehungsweise größerer Renovierung von Gebäuden mit mehr als zehn Stellplätzen in Wohngebäuden künftig jeder Stellplatz, in Nichtwohngebäuden jeder fünfte Stellplatz mit Schutzrohren für Elektro- und Datenleitungen auszustatten und in Nichtwohngebäuden zudem ein Ladepunkt zu errichten ist. Ab dem Jahr 2025 entstehen weitere einmalige Umstellungskosten in Höhe von rund 739 Millionen Euro, ebenfalls über alle Adressatengruppen hinweg, für die Errichtung von jeweils einem Ladepunkt in allen Nichtwohngebäuden mit mehr als 20 Stellplätzen. Das finanzielle Volumen bei der Umsetzung des GEIG zeigt deutlich, wie sehr Immobilieneigentümer im Hinblick auf die Umsetzung der Ziele zur Schaffung von Leitungsund Ladeinfrastruktur für die Elektromobilität in die Pflicht genommen werden.

Für welche Gebäude gilt das GEIG

Das GEIG spricht von Wohn- und Nichtwohngebäuden. Unter „Wohngebäude“ versteht man ein Gebäude, das nach seinem Zweck überwiegend zum Wohnen bestimmt ist, einschließlich Wohn-, Alten- und Pflegeheimen sowie ähnlicher Einrichtungen (§ 2 Nr.15 GEIG). „Nichtwohngebäude“ sind in Abgrenzung dazu dann alle anderen Gebäude, die kein Wohngebäude in vorigen Sinn darstellen (§ 2 Nr. 13 GEIG), wie Bürogebäude, Ladengeschäfte und dergleichen, selbst wenn dort zu einem geringen Nutzungsanteil Wohnungen vorhanden sind.

Wegen der aus der Umsetzung der neuen Pflichten resultierenden finanziellen Belastungen gibt es jedoch gewichtige Ausnahmen: Das GEIG gilt von vornherein nicht für Nichtwohngebäude, die sich im Eigentum von kleinen und mittleren Unternehmen befinden und die überwiegend von diesen selbst genutzt werden (§ 1 Abs. 2 GEIG). Was unter einem „kleinen und mittleren Unternehmen“ zu verstehen ist, ist bei den Begriffsbestimmungen im GEIG nur als Verweis geregelt auf die Empfehlung der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (ABl. L 124 vom 20.5.2003, S. 36–41); dies sind in der Europäischen Union immerhin 99 Prozent aller Unternehmen. Danach sind

• Kleinstunternehmen solche mit weniger als 10 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz beziehungsweiseeiner Jahresbilanz von unter 2 Millionen Euro,

• kleine Unternehmen solche mit weniger als 50 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz beziehungsweise einer Jahresbilanz von unter 10 Millionen Euro und

• mittlere Unternehmen solche mit weniger als 250 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von unter 50 Millionen Euro beziehungsweise einer Jahresbilanz von unter 43 Millionen Euro

Soweit die Regelungen für die „größere Renovierung“ gelten, betrifft dies die Renovierung eines Gebäudes, bei der mehr als 25 Prozent der Oberfläche der Gebäudehülle einer Renovierung unterzogen werden.

Gemischt genutzte Gebäude

Gemischt genutzte Gebäude im Bestand sowie als Neubau werden hinsichtlich ihrer Nutzungszwecke unterschiedlich behandelt. Beinhaltet ein nicht unerheblicher Teil der Gebäudenutzfläche eines Wohngebäudes keine Wohnnutzung, ist dieser Teil separat als Nichtwohngebäude zu behandeln. Umgekehrt sind Teile eines Nichtwohngebäudes, die dem Wohnen dienen und einen nicht unerheblichen Teil der Nettogrundfläche umfassen, getrennt als Wohngebäude zu behandeln. Das Gesetz regelt ausdrücklich, dass auf solche gemischt genutzten Gebäude im Bestand, die aus einem getrennt als Wohngebäude oder Nichtwohngebäude zu behandelnden Teil bestehen und die zusammen über mehr als zehn Stellplätze innerhalb des Gebäudes oder über mehr als zehn an das Gebäude angrenzende Stellplätze verfügen, die Vorschriften des GEIG ebenfalls angewendet werden. Die jeweiligen Rechtsfolgen richten sich in Fällen der Mischnutzung vereinfacht gesagt nach der überwiegenden Nutzungsart des Gebäudes: Überwiegt die Wohnnutzung, gelten die Vorschriften für Wohngebäude. Überwiegt die Nutzung als Nichtwohngebäude, gelten die Vorschriften für Nichtwohngebäude.

Lade- und Leitungsinfrastruktur im Quartier

Neu aufgenommen gegenüber dem ursprünglichen Gesetzentwurf ist die Lade- und Leitungsinfrastruktur im Quartier (§ 12 GEIG). Dies betrifft mehrere Immobilieneigentümer und Bauherren, deren Gebäude in räumlichem Zusammenhang stehen. Diese können Vereinbarungen über eine gemeinsame Ausstattung von Stellplätzen mit Leitungsinfrastruktur oder Ladepunkten treffen, um die jeweiligen Anforderungen nach den §§ 6 bis 10 GEIG zu erfüllen. Gegenstand von schriftlich abzuschließenden Vereinbarungen können insbesondere die gemeinsame Ausstattung mit Leitungsinfrastruktur oder die gemeinsame Errichtung von Ladepunkten und die Benutzung von Grundstücken sein, deren Betreten und die Führung von Leitungen über Grundstücke. Dabei können Dritte, insbesondere Energieversorgungsunternehmen, an den Vereinbarungen beteiligt werden. Die Regelungen über das Quartier sind entsprechend anwendbar, wenn die im räumlichen Zusammenhang stehenden Gebäude einem Eigentümer gehören.

Bußgeldvorschriften

Das GEIG beinhaltet in § 15 auch Bußgeldvorschriften. Danach handelt ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder leichtfertig entgegen § 6 oder § 8 GEIG nicht dafür sorgt, dass jeder Stellplatz mit der Leitungsinfrastruktur für die Elektromobilität ausgestattet wird, wer entgegen § 7 GEIG nicht dafür sorgt, dass mindestens jeder dritte Stellplatz mit der Leitungsinfrastruktur für die Elektromobilität ausgestattet und mindestens ein Ladepunkt errichtet wird, wer entgegen § 9 GEIG nicht dafür sorgt, dass mindestens jeder fünfte Stellplatz mit der Leitungsinfrastruktur für die Elektromobilität ausgestattet und mindestens ein Ladepunkt errichtet wird, oder wer entgegen § 10 GEIG nicht dafür sorgt, dass ein Ladepunkt errichtet wird. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10.0000 Euro geahndet werden.

Rechtsanwalt Lutz D. Fischer, St. Augustin

Kontakt: kanzlei@fischer.legal

Internet: www.fischer.legal

AUTOR

RECHTSANWALT LUTZ D. FISCHER ist Verbandsjurist beim Bundesverband Fuhrparkmanagement e. V. und Mitglied der ARGE Verkehrsrecht im Deutschen Anwaltverein. Ein besonderer Kompetenzbereich liegt im Bereich des Dienstwagen- und Verkehrsrechts. Als Autor hat er zahlreiche Publikationen zum Dienstwagenrecht veröffentlicht, u. a. in der Fachzeitschrift „Flottenmanagement“ sowie im Ratgeber „Dienstwagen- und Mobilitätsmanagement 2018“ (Kapitel Datenschutz). Als Referent hält er bundesweit offene Seminare und Inhouse-Veranstaltungen zur Dienstwagenüberlassung mit thematischen Bezügen zu Arbeitsrecht/Entgeltabrechnung/Professionellem Schadenmanagement/Datenschutz. Zudem hält er Vorträge unter anderem für FleetSpeakers und das „Dialogforum für Fuhrpark- & Flottenmanagement“ von Management Circle.

Aktuelles Magazin

Ausgabe 2/2021

Sonderausgabe Elektro

Das neue Jahresspecial Elektromobilität.

Der nächste „Flotte!

Der Branchentreff" 2026

0 Kommentare

Zeichenbegrenzung: 0/2000