Autonomes Fahren – alles im Rechtsrahmen?

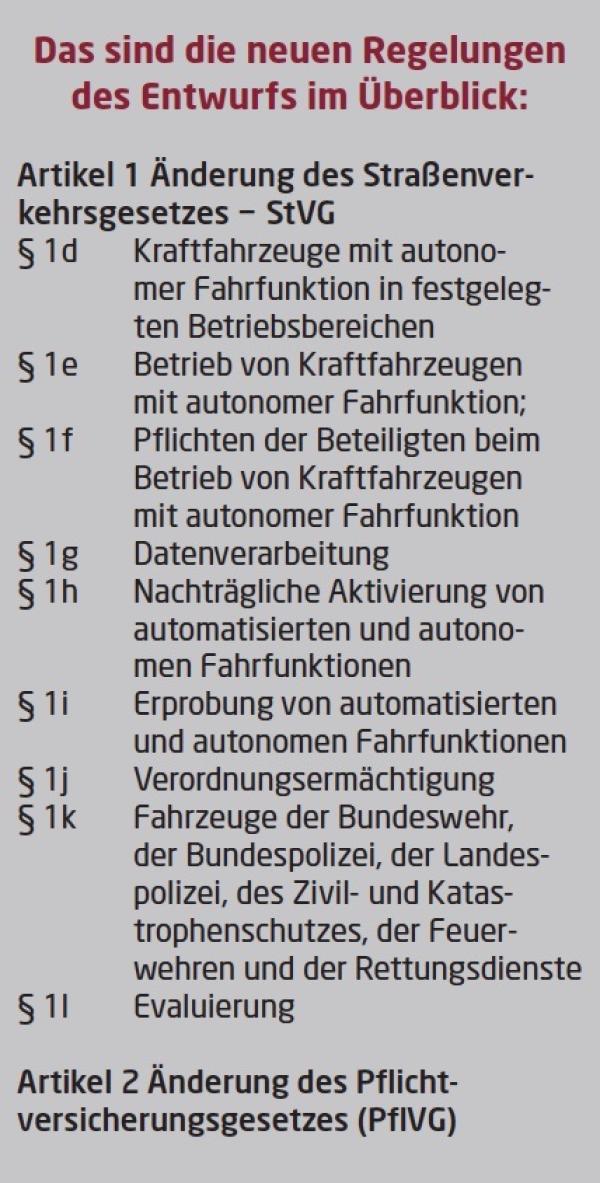

<p>Der Entwurf der Bundesregierung für ein Gesetz zum autonomen Fahren (Bundesrats-Drucksache 155/21) liegt seit dem 12. Februar 2021 vor. Federführend ist das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Auch wenn der Kurztitel des neuen Gesetzentwurfs Einfachheit verspricht, ist die darin geregelte Materie alles andere als einfach. Die Änderungen betreffen in erster Linie das Straßenverkehrsgesetz (StVG) und das Pflichtversicherungsgesetz (PflVG).</p>

PDF Download

Was bislang (nicht) geregelt ist

Autonome Fahrzeuge zeichnen sich dadurch aus, dass sie keine Person als Fahrer benötigen. Es fehlt der Fahrzeugführer, der jederzeit eingreifen und die Kontrolle übernehmen kann. Das Wiener Übereinkommen über den Straßenverkehr von 1968 schreibt international vor, dass jedes Fahrzeug einen Fahrzeugführer haben muss. Dementsprechend gibt es weder im internationalen, europäischen oder nationalen Bereich harmonisierte Regelungen zum Straßenverkehr, die den flächendeckenden Einsatz von – führerlosen – autonomen Fahrzeugen gestatten würden. Auch auf europäischer Ebene gibt es bislang keinen hinreichenden Rechtsrahmen für Kraftfahrzeuge mit autonomer Fahrfunktion. Die EU-Verordnung 2018/858 vom 30. Mai 2018 über die Genehmigung und Marktüberwachung von Kraftfahrzeugen setzt nach ihren Vorgaben stets eine fahrzeugführende Person und damit die umfassende Steuerbarkeit des Fahrzeugs voraus. Wenn aber nach internationalen, europäischen und deutschen Regeln des Straßenverkehrsrechts jedes Fahrzeug einen Fahrer haben muss, der es beherrscht, dann ist eins glasklar: Autonomes Fahren ist bislang nicht flächendeckend erlaubt.

Daran haben auch die letzten Änderungen im Straßenverkehrsrecht zum Betrieb von Kraftfahrzeugen mit hoch- und vollautomatisierter Fahrfunktion nichts geändert. Vielmehr wurden hierdurch die – bis dahin rechtlich nicht geregelten – Sachverhalte für hochentwickelte Assistenzsysteme und hoch- und vollautomatisierte Fahrfunktionen erst einmal legalisiert. Damit hatte das Recht den Stand der Technik wieder eingeholt, aber auch nicht mehr. Führerlose Fahrzeuge sind im StVG nach wie vor nicht vorgesehen.

Dennoch ist die Erprobung von Kraftfahrzeugen mit autonomen Fahrfunktionen im öffentlichen Verkehr in engen Grenzen zulässig. Derartige Kraftfahrzeuge können – unbeschadet der Zulassungsvorschriften aus der StVZO – mit einer jederzeit eingriffsbereiten Begleitperson erprobt werden. Die Begleitperson ist rechtlich gesehen der Fahrzeugführer. Denn nur dies genügt den geltenden Bestimmungen zur Gewährleistung der Straßenverkehrssicherheit. Für entsprechende Fahrzeugtests waren bisher einzelne oder mehrere (Ausnahme-)Genehmigungen in den örtlich betroffenen Bundesländern erforderlich. Nach den geltenden Regelungen können autonome Fahrzeuge im öffentlichen Verkehr nur betrieben werden, sofern sowohl die Fahrzeuge als auch deren jeweilige Betriebsbereiche behördlich genehmigt worden sind. Insoweit bestand bislang lediglich eine begrenzte Testmöglichkeit führerloser Fahrzeuge auf bestimmten Teststrecken im öffentlichen Verkehrsraum.

So manch einer schaute deshalb neidisch über den großen Teich in die USA sowie nach China, wo autonome Fahrzeuge schon seit Längerem im Echtbetrieb auf öffentlichen Straßen getestet werden. Der Grund, warum das dort funktioniert und bei uns nicht, ist aber einfach erklärt: Weder die USA noch China haben das Wiener Übereinkommen von 1968 unterzeichnet.

Änderungen müssen sein: Gesetzentwurf zum autonomen Fahren

Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass die Technologie des automatisierten, autonomen und vernetzten Fahrens erhebliches Potenzial aufweist. Dieses kann jedoch erst dann sinnvoll im Regelbetrieb genutzt werden, wenn dafür die rechtlichen Grundvoraussetzungen geschaffen worden sind. Dies soll mit dem nunmehr vorliegenden Gesetzentwurf erfolgen.

Aktuelles Magazin

Ausgabe 2/2021

Sonderausgabe Elektro

Das neue Jahresspecial Elektromobilität.

Geregelt werden sollen nicht nur die Anforderungen im Hinblick auf den Betrieb von Kraftfahrzeugen mit autonomer Fahrfunktion, sondern auch die Anforderungen an das autonome Fahrzeug selbst sowie an die Beteiligten im Straßenverkehr wie Halter und die neue „Technische Aufsicht“. Deshalb soll autonom zunächst nur in den dafür festgelegten Betriebsbereichen gefahren werden. Gleichzeitig werden bundesweit einheitliche und überschaubare Voraussetzungen für die Erprobung von neuen Techniken geschaffen, wobei das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) neue Aufgaben als zentral zuständige Genehmigungsbehörde erhalten soll. Für autonome Fahrzeuge zur Erfüllung hoheitlicher Aufgaben von Bundeswehr, Bundes- und Landespolizei, Zivil- und Katastrophenschutz, Feuerwehren und Rettungsdiensten soll die Erteilung der Betriebserlaubnis im Eigenvollzug weiterhin möglich sein; dafür wird ein abweichender Genehmigungsweg bestehen.

Bis zu einer Harmonisierung der entsprechenden Rechtsregeln im Rahmen der Europäischen Union und im internationalen Straßenverkehr sollen – für die Zwischenzeit – durch einen nationalen Rechtsrahmen geeignete Bedingungen für die Einführung des geregelten autonomen Fahrbetriebs in Deutschland geschaffen werden. Damit übernimmt die Bundesrepublik bewusst die Rolle als Vorreiter. Ob der als „besonders eilbedürftig“ gekennzeichnete Gesetzentwurf als voreilig anzusehen ist, muss im Zusammenhang mit anderen Aspekten wie dem Ausbau der Kommunikationsinfrastruktur durch das 5G-Mobilfunknetz betrachtet werden. Dennoch gibt der Entwurf das richtige Signal: Es geht voran im Mutterland der Autobauer.

Autonome Kraftfahrzeuge in festgelegten Betriebsbereichen

Dreh- und Angelpunkt aller Regelungen sind die gesetzlichen Begriffsbestimmungen im neuen § 1d StVG-E. Die Legaldefinition in Absatz 1 besagt, dass es sich dann um ein Kraftfahrzeug mit autonomer Fahrfunktion im Sinne des Gesetzes handelt, wenn das Kraftfahrzeug

1. die Fahraufgabe ohne eine fahrzeugführende Person selbstständig in einem festgelegten Betriebsbereich erfüllen kann und

2. über eine technische Ausrüstung gemäß § 1e Abs. 2 StVG-E verfügt.

Der Betrieb wird in ausgesuchten Einsatzbereichen eingeschränkt möglich, was der Entwurf mit einem „festgelegten Betriebsbereich“ umschreibt. Dies ist der örtlich und räumlich bestimmte öffentliche Straßenraum, in dem ein autonomes Fahrzeug bei Vorliegen aller technischen Voraussetzungen nach § 1e Abs. 1 StVG-E betrieben werden darf. Letztlich adressiert der Entwurf insoweit das fahrerlose Fahren für Anwendungsfälle wie „People-Mover“ beziehungsweise autonome Shuttlebusse, die im Rahmen der Forschungsförderung als Ergänzung des öffentlichen Personennahverkehrs schon seit vielen Jahren in Prototypen getestet werden und zunehmend eine höhere technische Reife erlangen, sodass deren Regelbetrieb im öffentlichen Verkehr bald möglich sein wird. Neben der Personenbeförderung gilt dies auch für die autonome Beförderung von Gütern.

Bedeutsam ist, dass die Zulässigkeit der Nutzung autonomer Fahrfunktionen in komplizierten Sachlagen nicht generell ausgeschlossen wird, sondern nur beschränkt. Der Gesetzgeber geht bereits davon aus, dass autonome Fahrzeuge nicht perfekt sein werden. Es ist denkbar, dass autonome Kraftfahrzeuge in technischer Hinsicht nicht dazu in der Lage sind, in bestimmten Situationen die an die Fahrzeugführer gerichteten Verkehrsvorschriften zu erfüllen. Dies können Situationen mit einer hohen Komplexität sein, weil dafür eine Kommunikation oder Interaktion mit anderen Verkehrsteilnehmern erforderlich wäre. Denkbar sind allerdings auch Situationen, die generell keiner maschinellen Umsetzung zugänglich sind. Dies führt allerdings lediglich zu einer Begrenzung des zulässigen Betriebsbereichs. Deswegen scheiden im Einzelfall Bereiche mit unbeschrankten Bahnübergängen oder mit angrenzenden Feld- und Waldwegen als zulässige Betriebsbereiche aus. Die Auswahl geeigneter Betriebsbereiche für den autonomen Fahrbetrieb muss deshalb sorgfältig erfolgen unter Beachtung der vorhandenen verkehrsrechtlichen Anordnungen, wobei auch Veränderungen im laufenden Betrieb stets berücksichtigt werden müssen.

Technische Aufsicht

Weiterhin bedarf es einer natürlichen Person – sprich eines Menschen – als technischer Aufsicht eines Kraftfahrzeugs mit autonomer Fahrfunktion, die das autonome Fahrzeug während des Betriebs deaktivieren und Fahrmanöver freigeben kann. Nach bestehenden internationalen Vorschriften ist die Einführung einer verantwortlichen Person erforderlich, die im Einzelfall die Deaktivierung oder Freigabe von Fahrmanövern des Kraftfahrzeugs mit autonomer Fahrfunktion von außen vornehmen kann. Diese Funktion übernimmt die neu eingeführte Technische Aufsicht. Nur ein Mensch kann diese Rolle übernehmen. Daher darf gerade keine Institution mit dieser Aufgabe betraut werden, damit die interne Organisation nicht zu Beeinträchtigungen der Pflichtenwahrnehmung führt. Zwar soll die Aufsicht das autonome Fahrzeug nicht ständig überwachen. Sie muss aber jederzeit bereit sein, die Deaktivierung des Kraftfahrzeugs oder die Freigabe von Fahrmanövern vorzunehmen, soweit dies im Einzelfall, durch fahrzeugseitige Aufforderung, erforderlich ist. Dies schließt es nicht grundsätzlich aus, dass die Technische Aufsicht gleichzeitig für den Betrieb mehrerer autonomer Fahrzeuge zuständig ist, solange die Wahrnehmung der entsprechenden Pflichten im Einzelfall sichergestellt ist. Dies regelt § 1f Abs. 2 StVG (neu).

Zulässigkeit des autonomen Betriebs auf öffentlichen Straßen

§ 1e StVG-E beinhaltet eine Aufzählung von vier wesentlichen Voraussetzungen, die alle gemeinsam vorliegen müssen, um den führerlosen autonomen Betrieb von Fahrzeugen auf öffentlichen Straßen zulässig zu machen.

Zunächst muss das Fahrzeug über die in Absatz 2 genannte technische Ausrüstung verfügen, um überhaupt in der Lage zu sein, die Fahraufgabe autonom zu bewältigen. Die entsprechende technische Ausrüstung ist gleichsam Voraussetzung zur Erteilung der Betriebserlaubnis als technischer Genehmigung eines Kraftfahrzeugs mit autonomer Fahrfunktion.

2. Das Vorliegen der Betriebserlaubnis ist zugleich ein weiteres Voraussetzungsmerkmal für den zulässigen Betrieb.

3. Überdies muss die Genehmigung des festgelegten Betriebsbereichs vorliegen, in dem das Kraftfahrzeug führerlos betrieben werden darf.

4. Schließlich muss das Kraftfahrzeug gemäß § 1 Abs. 1 StVG zugelassen sein.

Das autonome Kraftfahrzeug muss seine Fahraufgabe innerhalb des jeweils festgelegten Betriebsbereichs selbstständig bewältigen können. Dafür muss es nicht nur die Verkehrsregeln selbstständig einhalten. Es muss außerdem auch mit dem Streckenverlauf und allen damit verbundenen Bedingungen und Erscheinungen, wie etwa Witterung und Betriebszeiten, im Rahmen des öffentlichen Straßenverkehrs innerhalb des bestimmten Betriebsbereichs zurechtkommen, ohne dass dafür ein Eingriff einer Person im Fahrzeug (als Fahrzeugführer) in die Steuerung oder der Technischen Aufsicht von außen erforderlich ist.

Unfallvermeidung und risikominimaler Zustand

Das autonome Fahrzeug muss zudem über ein System der Unfallvermeidung verfügen, das auf Schadensvermeidung und Schadensreduzierung ausgelegt ist. Einflüsse des Berichts der Ethikkommission zum autonomen Fahren finden sich insofern, als dass das Fahrzeug auch dazu in der Lage sein muss, „Entscheidungen“ zu treffen, wenn es zum Beispiel unvermeidbar ist, alternativ entweder das eine oder das andere Rechtsgut zu schädigen. Die Bedeutung der Rechtsgüter muss – wohlgemerkt vom Fahrzeug selbstständig – berücksichtigt werden, wobei der Schutz menschlichen Lebens die höchste Priorität besitzt. In dem Fall, in dem die alternative Gefährdung von Menschenleben nicht mehr vermeidbar ist, darf jedoch keine weitere Gewichtung anhand persönlicher Merkmale (wie zum Beispiel Geschlecht, Alter, ethnischer Zugehörigkeit) vorgesehen werden.

Weil autonome Fahrzeuge die Verkehrsregeln selbstständig einhalten müssen, muss der Weiterfahrt dann Einhalt geboten werden, wenn die Weiterfahrt nur bei Verletzung der Verkehrsregeln möglich wäre oder wenn das Fahrzeug an seine Systemgrenzen gelangt. In diesen Fällen muss sich das autonome Fahrzeug selbstständig in einen risikominimalen Zustand versetzen können. Das bedeutet, das Fahrzeug muss die Warnblinkanlage aktivieren und sich an einer möglichst sicheren Stelle zum Stillstand bringen. Dieser Zustand kann entweder systemintern auf „eigene“ Veranlassung oder von außen auf Veranlassung der Technischen Aufsicht ausgelöst werden. So muss die jederzeitige externe Deaktivierung möglich sein. Damit soll unter angemessener Beachtung der Verkehrssituation die größtmögliche Verkehrssicherheit für andere Verkehrsteilnehmer und Dritte gewährleistet werden.

Schließlich muss das autonome Fahrzeug dazu in der Lage sein, der Technischen Aufsicht das Erfordernis der Freischaltung eines alternativen Fahrmanövers, der Deaktivierung mit ausreichender Zeitreserve sowie Signale zum eigenen Funktionsstatus optisch, akustisch oder sonst wahrnehmbar anzuzeigen. Dabei soll das Fahrzeug gleichzeitig ausreichend sichere Funkverbindungen, insbesondere zur Technischen Aufsicht, sicherstellen und das Kraftfahrzeug selbstständig in einen risikominimalen Zustand versetzen, wenn die sichere Funkverbindung abbricht oder darauf unerlaubt zugegriffen wird.

Neue Halterpflichten für autonome Fahrzeuge

Der neue § 1f Abs. 1 StVG-E regelt die Pflichten des Halters eines Kraftfahrzeugs mit autonomer Fahrfunktion. So ist der Halter zur Erhaltung der Verkehrssicherheit und der Umweltverträglichkeit des Kraftfahrzeugs verpflichtet und er hat die hierfür erforderlichen Vorkehrungen zu treffen. Dabei hat er insbesondere die regelmäßige Wartung der für die autonome Fahrfunktion erforderlichen Systeme sicherzustellen. Außerdem muss der Halter Vorkehrungen treffen, dass die sonstigen, nicht an die Fahrzeugführung gerichteten Verkehrsvorschriften eingehalten werden und schließlich auch die Aufgaben der Technischen Aufsicht erfüllt werden.

Datenverarbeitung und Datenschutz in autonomen Fahrzeugen

Für die Datenverarbeitung sieht der Entwurf mit § 1g StVG-E eine sehr umfassende Bestimmung vor. So ist der Halter eines Kraftfahrzeugs mit autonomer Fahrfunktion verpflichtet, die in der Vorschrift im Einzelnen genannten Daten beim Betrieb des Kraftfahrzeugs zu speichern.

Hierzu gehören neben der Fahrzeugidentifizierungsnummer und den Positionsdaten auch Anzahl und Zeiten der Nutzung sowie der Aktivierung und der Deaktivierung der autonomen Fahrfunktion sowie die Freigabe von alternativen Fahrmanövern, Systemüberwachungsdaten einschließlich Daten zum Softwarestand, Umwelt- und Wetterbedingungen sowie Vernetzungsparameter (Übertragungslatenz, verfügbare Bandbreite) und die Angabe aktivierter beziehungsweise deaktivierter passiver und aktiver Sicherheitssysteme. Weitere Daten werden gespeichert zur Fahrzeugbeschleunigung (in Längs- und Querrichtung), zur Geschwindigkeit, zum Status der lichttechnischen Einrichtungen sowie zur Spannungsversorgung. Auch die von extern an das Kraftfahrzeug gesendeten Befehle und Informationen werden gespeichert.

Der Halter ist nicht nur verpflichtet, dem KBA und der nach Landesrecht zuständigen Behörde auf Verlangen diese Daten zu übermitteln. Die Daten sind auch zu speichern bei Eingriffen durch die Technische Aufsicht sowie bei Konfliktszenarien, insbesondere bei Unfällen und Beinaheunfällen, bei nicht planmäßigem Spurwechsel oder Ausweichen sowie bei Störungen im Betriebsablauf.

Begrüßenswert ist dabei, dass der Hersteller nunmehr ausdrücklich dazu verpflichtet wird, den Halter präzise, klar und in leichter Sprache über die Einstellungsmöglichkeiten zur Privatsphäre und zur Verarbeitung der Daten zu informieren, die beim Betrieb des Kraftfahrzeugs in der autonomen Fahrfunktion verarbeitet werden. Die diesbezügliche Software des Kraftfahrzeugs muss dem Halter entsprechende Einstellungen ermöglichen.

Darüber hinaus beinhaltet die Vorschrift eine Ermächtigung zur Datenerhebung beim Halter und der Verarbeitung durch das KBA sowie für wissenschaftliche Forschungszwecke im Bereich Digitalisierung, Automatisierung und Vernetzung sowie zur Unfallforschung.

Versicherungsrechtliche Auswirkungen

Nach § 1 des Pflichtversicherungsgesetzes (PflVG) ist der Kfz-Halter verpflichtet, eine Haftpflichtversicherung zur Deckung der durch den Gebrauch des Fahrzeugs verursachten Personenschäden, Sachschäden und sonstigen Vermögensschäden abzuschließen. Für den Einsatz autonomer Kraftfahrzeuge bedurfte es insoweit einer Ergänzung, die durch den vorliegenden Gesetzentwurf vorgenommen wird. So soll § 1 PflVG ein weiterer Satz angefügt werden. Danach ist der Halter eines Kraftfahrzeugs mit autonomer Fahrfunktion verpflichtet, eine Haftpflichtversicherung auch für eine Person der Technischen Aufsicht abzuschließen und aufrechtzuerhalten. Man muss hier kein Prophet sein, um vorauszusagen, dass die Kfz-Haftpflichtversicherung bei einer Erweiterung um diese Fälle teurer werden wird, um die zusätzlichen Risiken abzudecken.

Das Recht allein wird es ohne die Technik nicht richten

Ein erster Schritt in die richtige Richtung ist gemacht. Das KBA bekommt durch den Gesetzentwurf deutlich mehr Aufgaben, für die es einer gewaltigen technischen und personellen Aufrüstung bedarf. Die entsprechenden finanziellen Mittel müssen dafür auch bereitgestellt werden, damit die Umsetzung neuer Aufgaben gelingt.

Jedoch werden Rechtsregeln für das autonome Fahren allein nur wenig bewirken. Autonomes Fahren benötigt Echtzeit-Kommunikation unter autonomen Fahrzeugen, zwischen autonomen Fahrzeugen und anderen nicht autonomen Fahrzeugen sowie mit der Verkehrsinfrastruktur. Diese technischen Voraussetzungen der Infrastruktur müssen geschaffen und deutlich ausgebaut werden. So wird man wohl noch eine ganze Weile auf den flächendeckenden Regelbetrieb autonomer Fahrzeuge warten müssen.

Rechtsanwalt Lutz D. Fischer, St. Augustin

Kontakt: kanzlei@fischer.legal

Internet: www.fischer.legal

Aktuelles Magazin

Ausgabe 2/2021

Sonderausgabe Elektro

Das neue Jahresspecial Elektromobilität.

Der nächste „Flotte!

Der Branchentreff" 2026

0 Kommentare

Zeichenbegrenzung: 0/2000