Was passt zu meinem Fahrprofil?

<p>Reichweitenangst, Flexibilitätsbestreben oder häufige Langstreckenfahrten – es gibt viele gute Gründe, sich für eine möglichst große Batterie in seinem Elektrofahrzeug zu entscheiden. Ökologische und ökonomische Aspekte sprechen aber eher für einen kleinen Akku. Flottenmanagement sieht sich einmal die Vor- und Nachteile der jeweiligen Akkugröße an.</p>

PDF Download

Elektroauto? Nein, danke! Bei der Kundenakzeptanz von Elektroautos war lange Zeit die Reichweitenangst das beherrschende Thema – und damit meist ein Ausschlusskriterium. Wenig verwunderlich: Maximale Alltagsreichweiten von 100 bis 150 Kilometern erschienen den meisten Autofahrern nicht praxistauglich. Wenn man sich hingegen einmal den Zeitreihenbericht zur Mobilität in Deutschland (MiD), dessen Ergebnisse Anfang Oktober 2019 vorgelegt wurden, genauer anschaut, würden diese Reichweiten für viele deutsche Autofahrer genügen. Im Jahr 2017 legte gemäß dem Ergebnisbericht für die Studie des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) jede Person mit 39 Kilometern im Mittel einen Kilometer mehr zurück als im Jahr 2008. Hierfür war die deutsche Bevölkerung im Mittel 80 Minuten unterwegs, nur eine Minute länger als 2008. Über alle Verkehrsmittel hinweg war sie hierbei mit 23 Kilometern pro Stunde unterwegs, einen Stundenkilometer schneller als 2008.

Obwohl die Nutzungsanteile von öffentlichen Verkehrsmitteln und des Fahrrads gestiegen sind, war 2017 das Auto nach wie vor das dominante Verkehrsmittel der Alltagsmobilität in Deutschland. 57 Prozent aller Wege und 75 Prozent aller Personenkilometer werden mit dem Auto zurückgelegt, der größte Anteil davon als Fahrer. Dabei lag die mittlere Betriebszeit pro Pkw und Tag bei rund 45 Minuten. Dies sind nur drei Prozent der Gesamtzeit eines Tages. Im Mittel werden knapp zwei Fahrten und 30 Kilometer pro Tag zurückgelegt. Die Jahresfahrleistung liegt bei 14.700 Kilometern. Betrachtet man die Gründe für die Fahrt mit dem Auto, dann war 2017 knapp die Hälfte der Pkw-Fahrleistung auf Wege zur Arbeit oder im Rahmen von dienstlichen Aktivitäten zurückzuführen; etwa ein Viertel der Fahrleistung auf Freizeitaktivitäten. Nur ein gutes Prozent aller Pkw-Fahrten war länger als 100 Kilometer, jedoch entfielen 25 Prozent der Pkw-Gesamtfahrleistung auf diese Fahrten im Fernverkehr. Der Anteil von Fahrten im Umkreis von bis zu 50 Kilometern lag 2017 bei rund 95 Prozent. Diese Ergebnisse zeigen, dass schon vor vier Jahren viele deutsche Autofahrer rein elektrisch unterwegs sein hätten können und das obwohl batterieelektrische Fahrzeuge zu dieser Zeit nur selten mehr als 120 Kilometer Reichweite mit einer Akkuladung boten.

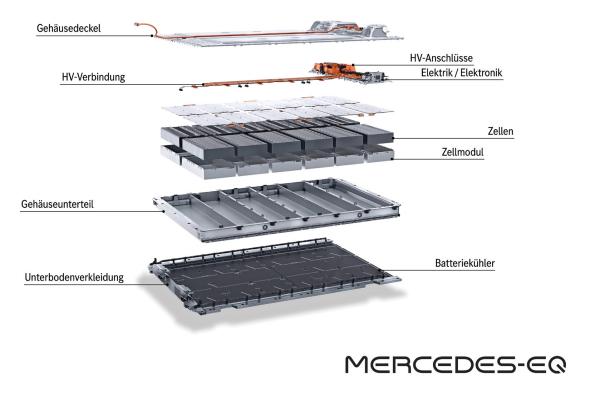

Doch die Zeiten haben sich geändert: Die Batterien für Elektroautos sind immer besser und günstiger geworden – bei gleichzeitig erhöhter Batteriekapazität. So haben sich die erzielbaren Reichweiten in etwa verdoppelt, die Alltagstauglichkeit von E-Autos steht kaum noch infrage. Aktuell werden selbst in der mittleren Preisklasse Fahrzeuge mit zwei oder sogar drei verschiedenen Akkugrößen angeboten. Allein der im VW-Konzern genutzte modulare E-Antriebs-Baukasten (MEB) ermöglicht im ID.3 gleich drei unterschiedliche Batteriegrößen. Daraus ergeben sich auch die Richtwerte für deren Reichweite: 45 kWh für bis zu 330 Kilometer gemäß WLTP, 58 kWh für 420 Kilometer und 77 kWh für bis zu 550 Kilometer. Auch der Mercedes-Benz EQS, der Mitte April seine Weltpremiere feierte, verfügt optional über ein modulares Batterielayout. Mit einem nutzbaren Energieinhalt von bis zu 108 kWh soll der EQS mehr als 700 Kilometer (WLTP) mit einer Akkuladung zurücklegen können. Damit ist die Situation endlich so, wie sie sein soll: Der Kunde hat eine Wahl. Jedoch rückt für Elektroautokäufer nun eine ganz andere Frage in den Vordergrund: Welche Batteriegröße ist nicht nur alltagspraktisch, sondern zugleich auch ökologisch sinnvoll? Genügt die kleine Batterie oder muss es doch eher die große sein

Der ökologische Fußabdruck ist wichtig

Hintergrund der Diskussion ist die CO2-Gesamtbilanz von Elektroautos, in der die energieaufwendige Produktion von Lithium-Ionen-Batterien mit berücksichtigt wird. Dabei gilt: je größer der Akku, desto größer der CO2-Fußabdruck. Für die Berechnung dieses ökologischen Fußabdrucks wird davon ausgegangen, dass pro Kilowattstunde Kapazität rund 100 Kilogramm CO2 bei der Batterieproduktion anfallen. Ein Beispiel, was das bedeutet: Für die Herstellung der kleinen Batterie des Hyundai Kona mit 39,2 kWh fallen somit 3.920 Kilogramm CO2 an, bei der großen Batterie (64 kWh) sind es 6.400 Kilo. Die Differenz entspricht ungefähr der CO2-Belastung, die ein deutscher Zweipersonenhaushalt in zwei Jahren durch seinen individuellen Stromverbrauch zu Hause verursacht. Oder aufs Autofahren bezogen ausgedrückt: Der Kona mit der großen Batterie hat bei seiner Anmeldung schon genauso viel CO2 verursacht wie ein Kona mit kleiner Batterie, der bereits 30.000 Kilometer gefahren ist.\

Der größere CO2-Fußabdruck ist aber nicht der einzige Nachteil der größeren Batterie: Ihr Mehrgewicht bedeutet höhere Energieverbräuche beim Fahren. Beim Beispiel des Hyundai Kona verbraucht die kleine Variante 0,4 kWh pro 100 Kilometer weniger. Über die Jahre der Nutzung kommen damit entsprechend größere CO2-Belastungen und höhere Kosten fürs Aufladen zusammen. Der dritte Makel ist der höhere Bedarf an Rohstoffen. In einem größeren Akku befinden sich mehr Batteriezellen, also mehr seltene und teure Materialien. Kurz gesagt: Eine kleine Batterie verursacht insgesamt deutlich weniger Umwelt- und Klimaschäden als eine große. Dessen sollte man sich bei seiner Wahl bewusst sein.

Aktuelles Magazin

Ausgabe 2/2021

Sonderausgabe Elektro

Das neue Jahresspecial Elektromobilität.

Schon die Wahl der passenden Batteriegröße ist mit Blick auf die individuellen Bedürfnisse, das jeweilige Nutzungsverhalten sowie die Umgebungsbedingungen ohnehin schon schwierig. Durch die ökologische Betrachtung wird die Auswahl nicht gerade leichter – im Gegenteil.

Für die richtige Kaufentscheidung kann zum Beispiel entscheidend sein, ob das Elektroauto das einzige Auto im Haushalt ist oder ob es mehrere Fahrzeuge gibt. Wer oft Strecken von 250 Kilometern und mehr am Stück fahren möchte und für diese Fälle nicht auf ein Verbrennerfahrzeug umsteigen kann (oder will), greift besser zu dem Modell mit der größeren Batterie – oder nimmt in Kauf, auf der Strecke zwischenladen zu müssen.

Mehr Flexibilität durch größeren Akku

Betrachtet man das Marktumfeld der batterieelektrischen Fahrzeuge etwas genauer, fällt auf, dass Elektroautos mit einer größeren Batterie oft höhere Motorleistungen haben – und an der Schnellladesäule höhere Ladeleistungen ermöglicht werden. Besonders beim Langstreckeneinsatz ist das von entscheidender Bedeutung: Der Käufer spart sich Zeit zum Nachladen und vermeidet Stress durch Reichweitenangst oder Sparfahrten. Nicht zuletzt ist auch die Flexibilität in der Planung mit der größeren Batterie besser. Sie besitzt schlichtweg mehr Optionen für spontane Fahrten oder unvorhergesehene Umwege. Einfach drauflosfahren, ohne sich Gedanken machen zu müssen, ob auf dem Weg eine passende freie Säule ist – das ist unbestreitbar ein Stück automobiler Freiheit.

Im Vergleich zu diesen hinreichend bekannten Argumenten für eine größere Batterievariante ist die längere Lebensdauer dieser weniger bekannt. Diese resultiert daraus, dass eine größere Batterie für die gleiche Laufleistung weniger Ladezyklen braucht. Das heißt: Sie altert weniger schnell als eine kleine Batterie. Beispielsweise hat ein Elektroauto mit 200 Kilometern Reichweite bei einer Laufleistung von 200.000 Kilometern bereits mindestens 1.000 Ladezyklen durchlaufen, ein Elektroauto mit größerer Batterie und 300 Kilometern Reichweite nur 670 Ladezyklen. Und das ist ein enormer Unterschied. Gleichwohl verliert jede Batterie mit zunehmendem Alter an Kapazität, davon sind natürlich auch Fahrzeugbatterien nicht ausgenommen. Eine größere Batterie bietet somit auch diesbezüglich mehr Flexibilität und puffert die über die Jahre nachlassende Reichweite gegenüber der tatsächlich benötigten.

Tipps zur Erhaltung der Batterieleistung

Auch wenn das Energiemanagement des Autos dafür sorgt, dass die Batterie nicht in einen kritischen Zustand kommt, kann der Nutzer durch sein Verhalten die Lebensdauer ähnlich positiv beeinflussen wie die eines Verbrennungsmotors, für den zum Beispiel hohe Drehzahlen bei kaltem Motor „Gift“ sind. Genauso gibt es bei Elektroautos Verhaltensweisen, welche die Batterie schonen und somit eine lange Lebensdauer bewirken: Grundsätzlich gilt, dass das Elektroauto nur dann komplett vollgeladen werden sollte, wenn es notwendig ist. Für den täglichen Bedarf ist eine Begrenzung auf 80 bis 90 Prozent meist ausreichend und schont die Batterie. Daneben sollte aber auch davon abgesehen werden, die Batterie häufig und stark zu entladen, denn dies reduziert die Lebensdauer des Akkus erheblich. Damit einher geht auch, dass starkes Beschleunigen die Fahrzeugbatterie strapaziert, auch wenn es beim Elektroauto besonders Spaß macht.

Schnelllader, seien sie gerade bei Langstrecken auch sehr willkommen, sollten möglichst nur in Ausnahmefällen genutzt werden. Denn häufiges Schnellladen mit höheren Strömen wirkt sich negativ auf die Lebensdauer der Batterie aus. Nicht zuletzt sollte das Elektroauto weder mit komplett geladenem oder stark entladenem Akku lange stehen. Wer den Stromer längere Zeit nicht nutzt, sollte diesen mit einem Akkuladezustand zwischen 30 bis 70 Prozent abstellen und je nach Jahreszeit entweder im Schatten (Sommer) oder in der Garage (Winter).

Fazit: Bei der Wahl der richtigen Akkugröße sind sowohl ökonomische als auch ökologische und alltagspraktische Argumente zu berücksichtigen. Eine pauschale Empfehlung kann es nicht geben. Käufer eines Elektroautos sollten aber genau abwägen, welche Reichweite sie wirklich brauchen, und die Batterie nur so groß wählen wie notwendig. Auf der Kurzstrecke, also als das klassische Fahrzeug eines Berufspendlers eingesetzt, reicht fast immer die kleinere Batterie.

Aktuelles Magazin

Ausgabe 2/2021

Sonderausgabe Elektro

Das neue Jahresspecial Elektromobilität.

Der nächste „Flotte!

Der Branchentreff" 2026

0 Kommentare

Zeichenbegrenzung: 0/2000