Deutscher Dienstwagen – auch für ausländische Mitarbeiter?

PDF Download

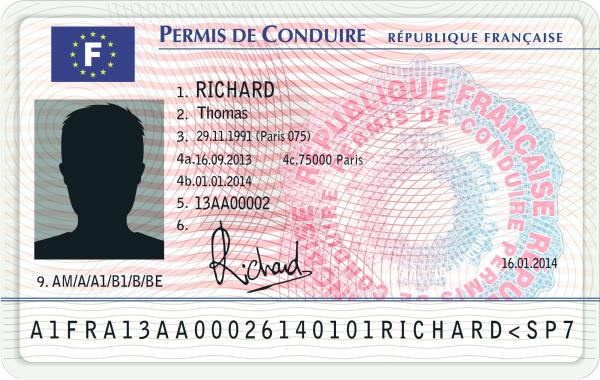

Deutsche Unternehmen beschäftigen zunehmend auch Fachkräfte aus dem europäischen und außereuropäischen Ausland, um auch im europäischen sowie im internationalen Bereich wettbewerbsfähig zu sein. Dabei stellt sich für das Fuhrparkmanagement die Gretchenfrage, ob ausländische Mitarbeiter überhaupt einen deutschen Dienstwagen fahren dürfen. Bei genauer Betrachtung müsste die Frage eher lauten, ob Inhaber einer ausländischen Fahrerlaubnis in Deutschland einen Dienstwagen fahren dürfen. Denn eine ausländische Fahrerlaubnis kann jeder ausländische internationale Führerschein und jede von einer ausländischen Behörde erteilte gültige allgemeine Fahrerlaubnis sein – und zwar ohne Rücksicht darauf, ob deren Inhaber In- oder Ausländer ist.

Die Antwort auf diese Frage findet sich in der Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) sowie im Straßenverkehrsgesetz.

Ausgangspunkt der Überlegungen ist der Umstand, dass der Halter eines Kraftfahrzeugs oder dessen Beauftragter – wie der Fuhrparkmanager – dafür Sorge tragen muss, dass Dienstwagen nicht von solchen Personen genutzt werden, welche die dazu erforderliche Fahrerlaubnis nicht haben oder – zum Beispiel aufgrund eines Fahrverbots – vorübergehend nicht haben. Nach § 21 Abs. 1 Nr. 2 StVG kann auch der Fuhrparkverantwortliche strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden, wenn er als Halter (oder als Halterverantwortlicher im Rahmen der auf ihn übertragenen Halterpflichten des Unternehmens) eines Kraftfahrzeugs anordnet oder zulässt, dass jemand das Fahrzeug führt, der die dazu erforderliche Fahrerlaubnis nicht hat oder dem das Führen des Fahrzeugs nach § 44 StGB oder nach § 25 StVG verboten ist. Hier drohen Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe sowie in Fällen der fahrlässigen Begehung Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder eine Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen. Insoweit gelten keine Besonderheiten gegenüber der Führerscheinkontrolle deutscher Mitarbeiter.

Nach § 28 Abs. 1 FeV dürfen Inhaber einer gültigen EU- oder EWR-Fahrerlaubnis, die ihren ordentlichen Wohnsitz (vgl. § 7 Abs. 1 oder 2 FeV) in der Bundesrepublik Deutschland haben – vorbehaltlich der Einschränkungen nach § 28 Abs. 2 bis 4 FeV – im Umfang ihrer Berechtigung Kraftfahrzeuge im Inland führen. Bei den Einschränkungen ist insoweit eine Regelung zur Bekämpfung des Führerscheintourismus zu beachten. Nach § 28 Abs. 4 Nr. 2 FeV gilt die Beschränkung, dass die EU- oder EWR-Fahrerlaubnis dann keine Berechtigung zum Führen von Fahrzeugen innerhalb von Deutschland darstellt, wenn sich aus dem Führerschein selbst oder aus vom Ausstellungsmitgliedstaat herrührenden unbestreitbaren Informationen ergibt, dass der Fahrerlaubnisinhaber zum Zeitpunkt der Erteilung der Fahrerlaubnis seinen ordentlichen Wohnsitz im Inland hatte. Rückausnahmen gelten insoweit nur für Studierende oder Schüler, welche die Fahrerlaubnis während eines mindestens sechsmonatigen Aufenthalts im Ausland erworben haben. Im Übrigen sind weitere Auflagen zur ausländischen Fahrerlaubnis auch im Inland zu beachten.

Dies bedeutet, dass ausländische Mitarbeiter eines Unternehmens, die im Besitz einer gültigen EU- oder EWR-Fahrerlaubnis sind, nach Wohnsitzbegründung innerhalb der Bundesrepublik Deutschland grundsätzlich unbefristet ein Kraftfahrzeug führen können, ohne dass sie hierfür ihren ausländischen Führerschein umtauschen lassen müssen.

Aktuelles Magazin

Ausgabe 3/2016

Sonderausgabe Elektro

Das neue Jahresspecial Elektromobilität.

Zum Wohnsitzerfordernis regelt § 7 FeV, dass der ordentliche Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland besteht, wenn der Führerscheininhaber wegen persönlicher und beruflicher Bindungen oder – bei fehlenden beruflichen Bindungen – wegen persönlicher Bindungen, die enge Beziehungen zwischen ihm und dem Wohnort erkennen lassen, gewöhnlich, das heißt während mindestens 185 Tagen im Jahr, im Inland wohnt. Ein Führerscheininhaber, dessen persönliche Bindungen im Inland liegen, der sich aber aus beruflichen Gründen in einem oder mehreren anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum aufhält, hat seinen ordentlichen Wohnsitz im Inland, sofern er regelmäßig hierhin zurückkehrt. Die Voraussetzung entfällt jedoch, wenn sich der Führerscheininhaber zur Ausführung eines Auftrags von bestimmter Dauer in einem solchen Staat aufhält.

Für Inhaber einer sonstigen ausländischen Fahrerlaubnis greift § 29 Abs. 1 S. 1 FeV. Dieser regelt, dass Inhaber einer ausländischen Fahrerlaubnis im Umfang ihrer Berechtigung im Inland – also innerhalb der Bundesrepublik Deutschland – Kraftfahrzeuge führen dürfen, wenn sie hier keinen ordentlichen Wohnsitz nach § 7 FeV haben. Soweit sich aus dem ausländischen Führerschein keine Befristung ergibt, gilt er unbefristet – jedenfalls solange der Führerscheininhaber keinen ordentlichen Wohnsitz in Deutschland begründet.

Begründet der Inhaber einer sonstigen, in einem anderen Staat erteilten Fahrerlaubnis einen ordentlichen Wohnsitz im Inland, besteht diese Berechtigung nach § 29 Abs. S. 3 FeV aber nur noch sechs Monate. Die Fahrerlaubnisbehörde kann die Frist auf Antrag um bis zu sechs weitere Monate, das heißt auf insgesamt maximal zwölf Monate verlängern, wenn der Antragsteller glaubhaft macht, dass er seinen ordentlichen Wohnsitz nicht länger als zwölf Monate im Inland haben wird. Auflagen zur ausländischen Fahrerlaubnis sind auch im Inland zu beachten. Im Anschluss an diese Zeit wird eine deutsche Fahrerlaubnis benötigt, die dann unter erleichterten Bedingungen nach § 31 FeV erteilt wird.

Sonderregelungen für Inhaber von Fahrerlaubnissen aus den Vereinigten Staaten von Amerika sowie aus Kanada bestehen, allerdings nur im Rahmen des Truppenstatuts. Nach § 29a FeV dürfen in Deutschland stationierte Mitglieder der Streitkräfte der US-amerikanischen oder der kanadischen Streitkräfte, deren ziviles Gefolge sowie deren jeweilige Angehörige mit ihren in den Herkunftsländern ausgestellten Führerscheinen zum Führen privater Kraftfahrzeuge auch in Deutschland Fahrzeuge führen. Voraussetzung hierfür ist eine gültige Bescheinigung nach Art. 9 Abs. 2 des NATO-Zusatzabkommens.

Rechtsanwalt Lutz D. Fischer, St. Augustin

Kontakt: kanzlei@fischer.legal

Internet: www.fischer.legal

AUTOR

RECHTSANWALT LUTZ D. FISCHER aus St. Augustin berät und vertritt mittelständische Unternehmen, Unternehmerpersönlichkeiten sowie Privatpersonen im Wirtschafts-, Zivil-, Arbeits- und Verkehrsrecht und ist bundesweit als juristischer Dienstleister tätig. Ein besonderer Kompetenzbereich liegt im Bereich des Dienstwagen- und Fuhrparkrechts. Rechtsanwalt Fischer ist Mitglied der ARGE (Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht im Deutschen Anwaltverein) und Autor zahlreicher Publikationen zum Dienstwagen- und Verkehrsrecht. Als freiberuflicher Dozent ist er für das Goethe-Institut in Bonn tätig und hält bundesweit Seminare zu „Dienstwagenüberlassung und Arbeitsrecht“ sowie zu „Professionelles Schadensmanagement im Fuhrpark“ für das Weiterbildungsinstitut CompendiumPlus aus Osnabrück.

Aktuelles EuGH-Urteil zum Wohnsitzerfordernis bei EU-Fahrerlaubnis

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat sich erst kürzlich in einem Urteil vom 25.06.2015 (Az. C-664/13) nochmals mit den Anforderungen an das Wohnsitzerfordernis nach Art. 12 der Richtlinie 2006/126/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20.12.2006 über den Führerschein (Führerscheinrichtlinie) auseinandergesetzt.

Die Beachtung der Voraussetzung des ordentlichen Wohnsitzes ist nach der EuGH-Rechtsprechung ein wesentliches Element des mit der Richtlinie geschaffenen Systems, deren Schlussstein der Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung der Führerscheine ist. Der EuGH hat dazu ausgeführt, dass die Voraussetzung des ordentlichen Wohnsitzes mangels einer vollständigen Harmonisierung der Regelungen der Mitgliedstaaten über die Erteilung des Führerscheins unter anderem dazu beiträgt, den Führerscheintourismus zu bekämpfen, und dass diese Voraussetzung unerlässlich ist, um die Einhaltung der Voraussetzung der Fahreignung zu überprüfen. In bestimmten Fällen kann daher allein die Nichtbeachtung der Voraussetzung des ordentlichen Wohnsitzes die Weigerung eines Mitgliedstaats rechtfertigen, einen von einem anderen Mitgliedstaat ausgestellten Führerschein anzuerkennen.

Nur der Ausstellermitgliedstaat des Führerscheins ist für die Überprüfung zuständig, ob die Voraussetzung des ordentlichen Wohnsitzes eingehalten wurde. Diese Regel gilt auch in Bezug auf den Mitgliedstaat, in dem der Inhaber eines Führerscheins dessen Erneuerung beantragt.

Demzufolge ist es erforderlich, dass sich die in einem Mitgliedstaat für die Ausstellung und die Erneuerung von Führerscheinen zuständigen Behörden in zuverlässiger Weise vergewissern können, dass der Antragsteller tatsächlich die Voraussetzung des ordentlichen Wohnsitzes erfüllt. Die Richtlinie 2006/126 sieht in diesem Zusammenhang in Art. 7 Abs. 5 Unterabs. 2 vor, dass die Mitgliedstaaten bei der Erteilung einer Fahrerlaubnis sorgfältig darauf achten, dass eine Person die Anforderungen von Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie erfüllt, zu denen die Voraussetzung des ordentlichen Wohnsitzes zählt. Zwar definiert die Richtlinie 2006/126 in Art. 12 die Kriterien, anhand deren festgestellt werden kann, was für ihre Anwendung unter „ordentlichem Wohnsitz“ zu verstehen ist. Doch enthält die Richtlinie keine Bestimmung, die näher präzisiert, wie vor den für die Ausstellung und Erneuerung von Führerscheinen zuständigen Behörden der Nachweis erbracht werden kann, dass ein solcher Wohnsitz vorliegt.

Der vom EuGH entschiedene Fall ist auf deutsche Verhältnisse nicht ohne Weiteres übertragbar:

Er bezog sich auf den Inhaber eines lettischen Führerscheins, der zum Zeitpunkt der Ausstellung des Führerscheins seinen „erklärten“ Wohnsitz in Lettland hatte. Nach den Melderegisterdaten hatte der Betroffene aber seit 2002 keinen erklärten Wohnsitz mehr in Lettland, beanspruchte aber gleichwohl die Erneuerung seines (abgelaufenen) Führerscheins in diesem Mitgliedstaat, weil er seinen ordentlichen Wohnsitz in Lettland habe. Der „erklärte“ Wohnsitz ist insoweit eine Besonderheit in Lettland, wonach jemand seinen Wohnsitz nach dem in den lettischen Rechtsvorschriften vorgesehenen Verfahren erklären muss. Das Fehlen eines erklärten Wohnsitzes bedeutet für sich genommen nicht, dass die Person nicht in Lettland wohnhaft ist. Die Verwaltung vertrat hierzu die Auffassung, dass eine Person, die ihren ordentlichen Wohnsitz, aber keinen erklärten Wohnsitz in Lettland habe, wegen ihres ordentlichen Wohnsitzes in diesem Mitgliedstaat auch keinen Anspruch auf die Ausstellung eines Führerscheins in einem anderen Mitgliedstaat habe, da sie die in der Richtlinie 2006/126 vorgesehene Voraussetzung eines ordentlichen Wohnsitzes in diesem anderen Mitgliedstaat nicht erfülle. Nachdem der Antrag auf Erneuerung des Führerscheins abgelehnt worden war, klagte der Betroffene.

Der EuGH urteilte, dass die absolute Pflicht, einen erklärten Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats zu haben, und damit die Weigerung, einer Person, die die Ausstellung eines Führerscheins beantragt, die Vorlage anderer Beweise für die Erfüllung der in Art. 12 der Richtlinie 2006/126 genannten Kriterien zu gestatten, über das hinausgeht, was erforderlich ist, damit sich die für die Ausstellung und Erneuerung von Führerscheinen zuständigen Behörden vergewissern können, dass der Betreffende die Voraussetzung des ordentlichen Wohnsitzes erfüllt. Art. 12 der Richtlinie 2006/126 sieht nämlich in Bezug auf die Voraussetzung des ordentlichen Wohnsitzes eine Reihe objektiver Kriterien vor, anhand deren nachgewiesen werden kann, ob der Antragsteller seinen ordentlichen Wohnsitz in dem betreffenden Hoheitsgebiet hat.

Es erschien dem EuGH aber denkbar, dass ein Antragsteller die Kriterien, anhand deren nachgewiesen werden kann, dass er seinen ordentlichen Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats hat, erfüllt, ohne aber einen erklärten Wohnsitz in diesem Mitgliedstaat zu haben; dies schien in dem entschiedenen Fall gegeben zu sein. Unter diesen Umständen könnte einem solchen Antragsteller auch in anderen Mitgliedstaaten die Ausstellung eines Führerscheins auf der Grundlage der Voraussetzung des ordentlichen Wohnsitzes verweigert werden, da er seinen ordentlichen Wohnsitz im Sinne von Art. 12 der Richtlinie 2006/126 nicht in ihrem Hoheitsgebiet hat. Dies hätte aber zur Folge, dass dem Betreffenden die Möglichkeit genommen werden könnte, einen Führerschein in der Europäischen Union zu erhalten, obwohl er seinen ordentlichen Wohnsitz im Sinne von Art. 12 der Richtlinie 2006/126 im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats hat.

In Deutschland dürfte es deshalb bei der Beurteilung von Wohnsitzfragestellungen im Rahmen der EU-Fahrerlaubnis entscheidend und in erster Linie auf die Wohnsitzregelung in § 7 der Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) ankommen, der die Art. 12 der Richtlinie 2006/126 inhaltlich entsprechend umsetzt und eine Reihe von Beurteilungskriterien beinhaltet.

Ferner dürfte aber auch – ergänzend, aber nicht ausschließlich – auf die neuen melderechtlichen Vorschriften des Bundesmeldegesetzes (BMG) zurückzugreifen sein. Hier ist relevant, dass ab dem 1.11.2015 bundeseinheitlich ein neues Melderechtsgesetz gilt – bisher war das Meldewesen Ländersache. Es bleibt bei der Pflicht zur An- und Abmeldung bei der Meldebehörde (§ 17 BMG): Wer eine Wohnung bezieht, hat sich innerhalb von zwei Wochen nach dem Einzug bei der Meldebehörde anzumelden. Eine wesentliche Neuerung besteht aber in der Wiedereinführung der – vor zehn Jahren aus bürokratischen Gründen abgeschafften – Vermieterbescheinigung (§ 19 BMG), wonach ein Mieter künftig die Bestätigung des jeweiligen Wohnungsgebers oder einer von ihm beauftragten Person vorlegen muss, wenn er sich ab- oder ummeldet. Der Wohnungsgeber ist verpflichtet, bei der An- oder Abmeldung mitzuwirken; wahlweise kann dieser seine Erklärung auch elektronisch gegenüber der Meldebehörde abgeben. Verstöße gegen Meldepflichten stellen nach § 54 BMG bußgeldbewehrte Ordnungswidrigkeiten dar. Insoweit besteht in Deutschland das geeignete Instrumentarium, um einen Wohnsitz bei den zuständigen Meldebehörden an-, ab- oder umzumelden sowie gegenüber anderen Behörden wie beispielsweise der Führerscheinstelle beim Straßenverkehrsamt nachzuweisen, zum Beispiel durch Vorlage der behördlichen Meldebescheinigung (§ 18 BMG).

So gesehen besteht durchaus eine Parallele zu dem aktuell vom EuGH entschiedenen Fall – nämlich im Hinblick auf die lettische „Erklärung über den Wohnsitz“ und die hiesige Meldepflicht. Denn § 7 FeV, der Art. 12 der Führerscheinrichtlinie (Richtlinie 2006/126) umsetzt, ist insoweit wesentlich weiter gefasst: Man kann auch wegen persönlicher und beruflicher Bindungen oder – bei fehlenden beruflichen Bindungen – wegen persönlicher Bindungen, die enge Beziehungen zum Wohnort erkennen lassen, gewöhnlich, das heißt während mindestens 185 Tagen im Jahr, im Inland wohnen, sprich seinen Wohnsitz im Inland begründen. Dies kann auch ohne eine entsprechende behördliche Anmeldung geschehen, auch wenn dies wiederum letztlich einen Bußgeldtatbestand nach BMG erfüllt.

Die verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung in Führerscheinsachen wird daher künftig die aktuelle EuGH-Entscheidung zu Wohnsitzfragen im Sinne einer europarechtskonformen Auslegung der Fahrerlaubnis-Verordnung und des Bundesmeldegesetzes zu berücksichtigen haben. Dies wird aber letztlich nur bei Streitfällen über den Wohnsitz zum Zeitpunkt der Ausstellung eines Führerscheins relevant werden.

Aktuelles Magazin

Ausgabe 3/2016

Sonderausgabe Elektro

Das neue Jahresspecial Elektromobilität.

Der nächste „Flotte!

Der Branchentreff" 2026

0 Kommentare

Zeichenbegrenzung: 0/2000