Einiges zu beachten!

<p> Die Mikromobilität ist weiter auf dem Vormarsch. Zu den bereits am Markt vorhandenen Pedelecs, E-Bikes und Hoverboards kommen jetzt noch E-Scooter hinzu. Wie sehen die gesetzlichen Regelungen für all diese Gefährte aus? Und was muss der Fuhrparkleiter hier im Rahmen seiner Fürsorgepflichten beachten?</p>

PDF Download

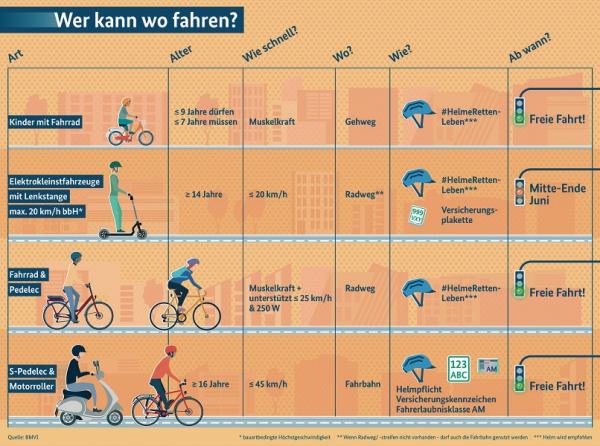

Mitte Mai war es so weit. Der Bundesrat stimmte einer Verordnung der Bundesregierung zu, die den Umgang mit „Elektrokleinstfahrzeugen“ regelt. Elektrische Tretroller dürfen künftig mit einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 20 km/h im Straßenverkehr fahren. Anders als in der Regierungsverordnung ursprünglich vorgesehen, dürfen die E-Scooter aber nicht auf Gehwegen und in Fußgängerzonen fahren, sondern ausschließlich auf Radwegen beziehungsweise Radfahrstreifen. Gibt es solche nicht, müssen die Roller auf die Straße. Für alle E-Scooter gilt ein Mindestalter von 14 Jahren. Dies machte der Bundesrat zur Bedingung für seine Zustimmung. Die Roller müssen bremsen können und eine Beleuchtungsanlage haben. Zum Versicherungsnachweis wurde von der Bundesregierung eigens eine aufklebbare Versicherungsplakette zur Anbringung an E-Scootern konzipiert. Eine Helmpflicht besteht aber nicht. Ab wann die E-Scooter tatsächlich fahren dürfen, entscheidet die Bundesregierung: Sie muss die vom Bundesrat beschlossenen Änderungen noch umsetzen, dann kann sie die Verordnung im Bundesgesetzblatt verkünden.

In einer begleitenden Entschließung sprach sich der Bundesrat dafür aus, dass E-Scooter Einbahnstraßen auch entgegen der Fahrtrichtung befahren dürfen, sofern dies für Fahrräder erlaubt ist. Er bat die Bundesregierung, die Straßenverkehrsordnung entsprechend zu ändern.1

1 Quelle: In Anlehnung an die Zusammenfassung der Beschlussdrucksache „Verordnung über die Teilnahme von Elektrokleinstfahrzeugen am Straßenverkehr und zur Änderung weiterer straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften“

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer sagte nach der Zustimmung des Bundesrats: „E-Rollerfahrer dürfen sich freuen: Noch vor der Sommerpause geht’s für sie nun endlich richtig los! Mit unserer Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung ebnen wir den Weg für die Mobilität der Zukunft und sorgen gleichzeitig für größtmögliche Verkehrssicherheit. Wichtig war, dass wir eine schnelle und – für alle Verkehrsteilnehmer – gute Einigung erzielt haben.“

Weitere Regelungen

E-Roller sind also aller Voraussicht nach ab Sommer auf unseren Straßen oder Radwegen unterwegs. Für so manchen Trend, wie beispielsweise Hoverboards und Elektro-Skateboards, gibt es indes nur eine Zulassung im „abgegrenzten nichtöffentlichen Verkehr“. Das sind beispielsweise abgetrennte oder abgesperrte Innenhöfe. Was ist der Hintergrund? Laut Straßenverkehrs-Zulassungs- Ordnung (StVZO) und Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) brauchen Fortbewegungsmittel, die „bauartbedingt“, also ohne eigene körperliche Anstrengung, schneller als 6 km/h fahren können, einen Sitz, einen Lenker, Bremsen, Beleuchtung und einen Spiegel, erklärt der ADAC. All das haben Hoverboards nicht, sie sind aber schneller als 6 km/h. Deshalb ist die Nutzung öffentlicher Wege und Straßen mit ihnen nicht gestattet – eine Versicherung wird daher ebenfalls nicht benötigt. Wer gegen die Regeln verstößt, dem drohen eine Geldbuße und ein Punkt in Flensburg. Segways hingegen können in der Regel auf Radwegen genutzt werden, der Fahrer sollte zumindest über einen Mofaführerschein verfügen, zudem ist eine Haftpflichtversicherung erforderlich.

Aktuelles Magazin

Ausgabe 3/2019

Sonderausgabe Elektro

Das neue Jahresspecial Elektromobilität.

Randnotiz: Eine entsprechende Ausnahmeverordnung für Hoverboards und sonstige Fahrzeuge ohne Lenk- und Haltestangen lehnte der Bundesrat im Zuge der Zulassung für E-Scooter ab. Er plädiere für ein Mindestniveau an Verkehrssicherheit: Die Strategie „Vision Zero“ im Straßenverkehr dürfe nicht gefährdet werden, heißt es.

Bei den Pedelecs wird es durchaus etwas kompliziert, erst einmal muss hier zwischen den einzelnen Typen unterschieden werden: Denn bei einem Pedelec 25 unterstützt der Motor das Treten bis maximal 25 km/h mit bis zu 250 Watt. Darüber hinaus können diese Pedelecs mit einer entsprechenden Anfahr- beziehungsweise Schiebehilfe (Motorunterstützung ohne Pedalbewegung bis 6 km/h) bestückt werden. Das Pedelec 45 wiederum bietet eine Motorleistung bis 500 Watt und unterstützt beim Treten – wie der Name bereits verrät – bis maximal 45 km/h. Hier werden eine Betriebserlaubnis als Kleinkraftrad und ein Versicherungskennzeichen benötigt.

Nutzt ein Mitarbeiter ein Pedelec betrieblich2, kommen die berufsgenossenschaftlichen Vorschriften (hier: Unfallverhütungsvorschriften (UVV) nach DGUV 70/71) ins Spiel. Gemäß § 2 Abs. 1 DGUV Vorschrift 70 sind Fahrzeuge im Sinne dieser Vorschrift maschinell angetriebene, nicht an Schienen gebundene Landfahrzeuge und deren Anhängefahrzeuge.

2 Eine betriebliche Nutzung bedeutet: Das Pedelec wird für dienstliche Zwecke eingesetzt oder es handelt sich um ein individuelles Firmenfahrrad des Mitarbeiters, das zu privaten und dienstlichen Zwecken genutzt wird. Bei privat genutzten Pedelecs (inklusive Fahrten zur Arbeit) wird die oben genannte Vorschrift in der Regel nicht angewandt, eine UVV-Prüfung ist daher nicht zwingend erforderlich.

„Beim Pedelec 45 ist schon wegen der Eigenschaft als Kraftrad eine jährliche UVV-Prüfung vorzunehmen. Gleiches gilt auch für Pedelecs, deren Motor mit maximal 250 Watt die Fahrgeschwindigkeit auf 25 km/h konstruktiv begrenzt. Nach der StVZO handelt es sich hierbei zwar um ein Fahrrad, für das keine Kennzeichen-, Haftpflichtversicherungs-, Führerscheinund Helmpflicht besteht. Gleichwohl besteht nur dann eine Ausnahme von der UVV-Pflicht, wenn die Höchstgeschwindigkeit auf maximal 8 km/h gedrosselt wird. Daneben gelten weitere Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften, DGUV-Regeln und DGUV-Informationen, die in der Durchführungsanweisung zu § 1 DGUV Vorschrift 70 aufgeführt sind, so die für alle Fahrzeuge geltende Betriebssicherheitsverordnung“, so Rechtsanwalt Lutz D. Fischer.

Damit E-Scooter am Straßenverkehr teilnehmen dürfen, brauchen sie eine Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE), eine Einzelbetriebserlaubnis (EBE) oder – für die den Mofas gleichgestellten Modelle – eine EG-Typgenehmigung. Dies ist an einem Label am E-Scooter zu erkennen. Ohne eine dieser Genehmigungen darf das Fahrzeug nur auf privatem Gelände fahren: Auf öffentlichen Wegen fehlt der Versicherungsschutz, auch eine private Haftpflichtversicherung greift nicht.

Problematisch sieht Mario Zweig, Sachverständiger am DEKRA Technology Center in Klettwitz, die große Vielfalt von E-Scootern am Markt. „Für den Verbraucher ist das schon etwas verwirrend“, sagt er. „Das Spektrum reicht vom Billig-Scooter ohne Straßenzulassung über die maximal 20 km/h schnellen Roller bis hin zu den E-Scootern, die bis zu 25 km/h fahren dürfen und den Mofas gleichgestellt sind – und für jede dieser Varianten gelten unterschiedliche Regelungen.“

Denn oberhalb einer Geschwindigkeit von 20 km/h besteht gemäß §21a StVO generell Helmoder Gurtpflicht. Ausgenommen hiervon sind Fahrräder.

Sicher unterwegs?

Doch sind Mitarbeiter mit entsprechenden Gefährten betrieblich unterwegs, können sie auch unterhalb der 20-km/h-Grenze dazu verpflichtet werden, einen Helm oder anderweitige Schutzkleidung zu tragen. Denn laut Berufsgenossenschaft muss das Unternehmen neben der UVV im Rahmen seiner Fürsorgepflicht dafür sorgen, dass die Mitarbeiter entsprechend sicher unterwegs sind. Die Vorgaben der einzelnen Berufsgenossenschaften variieren hier allerdings durchaus. So können zur Ausrüstung eines E-Bike-Nutzers (auf dienstlich veranlassten Fahrten) beispielsweise ein passender Fahrradhelm nach DIN EN 960, Fahrradschutzkleidung mit Protektoren an Knien, Ellbogen und im Brustbereich, ein Rückenschutzprotektor und Wetterschutzkleidung gehören. Und das obwohl bei E-Bikes keine offizielle Helmpflicht besteht. Sie sind mit Elektromofas zu vergleichen und lassen sich mit Hilfe des Elektroantriebs durch einen Drehgriff oder Schaltknopf fahren, auch ohne dabei in die Pedale zu treten. Sie gelten als Kleinkraftrad, wenn die Motorleistung von 500 Watt und eine Höchstgeschwindigkeit von maximal 20 km/h nicht überschritten wird.

Sicher unterwegs zu sein bedeutet ebenfalls, mit dem fahrenden Untersatz entsprechend vertraut zu sein. Daher muss eine Unterweisung des Arbeitnehmers nach DGUV Vorschrift 1 am jeweiligen Gefährt durchgeführt werden – dies resultiert aus der vom Arbeitgeber durchzuführenden Gefährdungsbeurteilung. So bringt das Fahren mit schnelleren Gefährten (E-Bikes, Pedelecs) im öffentlichen Straßenverkehr durchaus einige Gefahren mit sich – oft wird hier die eigene Geschwindigkeit unterschätzt. So kann der Arbeitgeber beispielsweise auch beim Pedelec 25, für das keine gesetzliche Helmpflicht vorgesehen ist, bei Dienstfahrten dennoch im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung verpflichtet sein, dem Nutzer einen Helm zur Verfügung zu stellen. Gleiches kann nun auch für (schnellere) E-Scooter zutreffen.

Daher ist es als Unternehmen sinnvoll, sich mit dem Arbeitnehmer zusammenzusetzen und zu schauen, welches Gefährt er für welchen Zweck nutzen möchte. Dann kann beispielsweise auch geklärt werden, wie die Kosten für das Zubehör (Schutzkleidung et cetera) aufgeteilt werden.

Aktuelles Magazin

Ausgabe 3/2019

Sonderausgabe Elektro

Das neue Jahresspecial Elektromobilität.

Der nächste „Flotte!

Der Branchentreff" 2026

0 Kommentare

Zeichenbegrenzung: 0/2000