Spare, wo du kannst

Der Diesel steht trotz seiner Sparsamkeit unter Beschuss, dabei müssen die Autos bald noch viel sparsamer werden – der Gesetzgeber will es so. Doch was bedeutet das für die Autokäufer? Wird es keine emotionalen Antriebe mehr geben, wenn der durchschnittliche CO2-Ausstoß im Jahr 2021 nur noch 95 Gramm betragen darf? Und haben spritsparende Fahrzeuge überhaupt etwas mit Umweltverträglichkeit zu tun?

PDF Download

Sorry, aber es muss sein: Wir alle haben ja unsere Vorurteile, doch jetzt ist es an der Zeit, ein paar davon einmal über Bord zu werfen. Warum eigentlich fahren plötzlich alle auf Elektroautos ab? Der Ursprungsgedanke, die Verbrennungsmotoren eines fernen Tages durch E-Maschinen zu ersetzen, ist ja durchaus ein cleverer. Denn es ist eine Binsenweisheit, dass Erdöl irgendwann aufgebraucht sein wird. Wann allerdings, das steht wahrlich in den Sternen, denn so manche Prognosen über das Ende des Erdöl-Zeitalters mussten wieder über Bord geworfen und korrigiert werden. Die Gründe sind vielfältig – das Auftun neuer Ölquellen sowie drastische Verbesserungen der Fördertechnologie dürften wohl zu den triftigsten zählen. Doch zurück zum Thema. Sprit verbrennen, das muss eingeschränkt werden – per Gesetz. Um mal eines vorwegzunehmen – der gut situierte Firmenboss muss sich keine Sorgen machen, keinen Achtzylinder-Dienstwagen mehr zu bekommen – es wird für Menschen mit Benzin im Blut auch nach 2021 noch adäquate Angebote auf dem Markt geben, aber sie werden zweifellos weniger.

Was hat es auf sich mit den 95 Gramm CO2 im Jahr 2021? Nun, es heißt, die gesamte Fahrzeugflotte einer Marke respektive eines Konzerns darf europaweit nicht mehr als 95 Gramm CO2 ausstoßen im Schnitt. Bedeutet übersetzt, dass ein Benziner um die vier Liter im gemittelten NEFZ und ein Diesel etwas mehr als dreieinhalb Liter verbrauchen darf. Diese Werte erreichen derzeit selbst die meisten Kompaktund Mittelklassen (die Säulen der deutschen Autoverkäufe) nicht, geschweige denn propere SUV oder satt motorisierte Businessklassen. Demnach gibt es also noch eine ganze Menge zu tun für die Autokonzerne, um die Flottenverbräuche weiter zu senken. Allerdings ist es auch nicht so, dass man einfach das arithmetische Mittel der einzelnen Modellpaletten nimmt, um den durchschnittlichen Flotten-Konsum zu berechnen – das wäre unfair, schließlich ist es ein großer Kraftakt, die bereits jetzt hocheffizienten Verbrennungsmotoren noch weiter im Durst zu zügeln. Ein bisschen geht aber noch durch klassische motorische Maßnamen wie Aufladung und weiteres Downsizing, von zehn Prozent in den nächsten zehn Jahren sprechen die Ingenieure – doch der Spritspar-Schlüssel dürfte wohl in den Komponenten liegen.

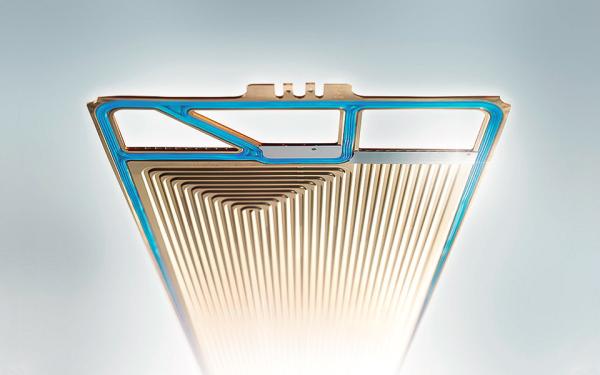

Namhafte Zulieferer wie Bosch, Continental, Delphi und Schaeffler arbeiten intensiv an Techniken, die dabei helfen, dem konventionellen Verbrenner das Saufen abzugewöhnen. Eine große Rolle dabei dürften langsam aufkommende 48 Volt-Bordnetze spielen – damit wird es erheblich einfacher, leistungsfähige Elektro- Komponenten zu betreiben. Eine wesentliche höhere Spannung (bisher sind 12V-Netze üblich) erlaubt, deutlich mehr Energie bei weniger Wärmeentwicklung zu transportieren. Dünnere Kabelbäume und überhaupt mehr Kabel sind die Folge. Doch die zentrale Frage bleibt nach wie vor, wo die Energie herkommt. Strom aus dem Kohlekraftwerk ist in puncto CO2-Bilanz auch keine bessere Lösung als der konventionelle Verbrenner. Energie, die durch Rekuperation zurückgewonnen wird, ist gut, da sie ansonsten einfach verpuffen würde. Auch hier können die 48V-Systeme ihre Vorteile ausspielen. Zusammen mit größeren Akkus kann eine signifikant höhere Rekuperationsleistung erzielt werden, was die Effizienz im entsprechenden Verhältnis steigert.

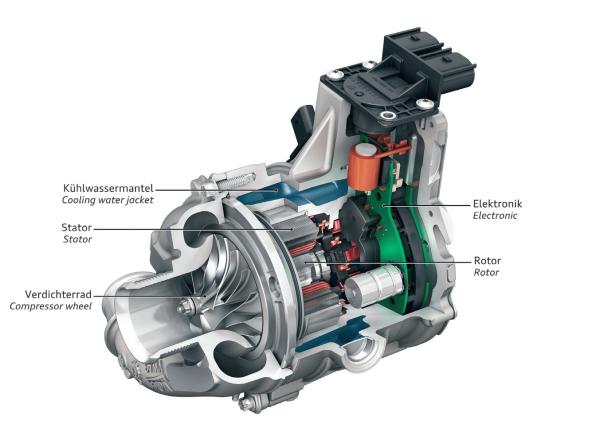

Doch wofür wird die zurückgewonnene elektrische Energie eigentlich benötigt? Bei Hybriden ist die Sache ja klar – der Elektromotor ist Haupt-Stromabnehmer. Doch auch reine Verbrenner werden künftig mehr Strom fressen als gestern und heute. Elektrifizierte Komponenten sind das Stichwort, schon jetzt werden Nebenaggregate wie beispielsweise Pumpen vieler Couleur elektrisch betrieben. Der elektrische Lader wird die nächste Stufe sein – nicht nur, dass er dank unabhängigem Antrieb deutlich flexibler ist, auch die Energiebilanz schaut besser aus. Denkbar werden in Zukunft auch vollvariable Ventilsteuerungen. In diesem Fall würden E-Aktuatoren die Nockenwellen ersetzen – jede einzelne Maßnahme spart für sich genommen zwar nur wenig ein, aber viele optimierte Komponenten zusammengenommen können schon ein paar Gramm ausmachen. Experten rechnen mit einer weitgehenden Umstellung auf 48 Volt gegen Ende des Jahrzehnts – der Zeitplan schließlich ist stramm, wenn im Jahr 2021 nicht die 95 Gramm stehen, müssen die Hersteller mit empfindlichen Strafzahlungen kalkulieren.

Wie werden unsere Modellpaletten also in fünf Jahren aussehen? Eine Revolution ist natürlich nicht zu erwarten, zumal das E-Auto ja inzwischen schon fast Normalität geworden ist – nahezu jeder Hersteller hat eines im Angebot. Und je größer (hier zählt der einnehmende Verkehrsraum pro Wagen) und schwerer das Fahrzeug ausfällt, desto mehr Ausstoß darf es sich „erlauben“ – sprich, es gibt so genannte CO2-Rabatte für benachteiligte Autos, während die lokal emissionsfreien Elektrovehikel in ihrer als überragend eingestuften Umweltverträglichkeit höher gewichtet werden. Ach ja, und die Zulassungen. Natürlich schlägt sich ein häufig verkaufter Golf 2.0 TDI stärker in der Berechnung nieder (was gut ist) als ein seltener Mercedes G 65 AMG, der mehr Kraftstoff zu sich nimmt. Doch 95 Gramm ist nur die erste Hürde, die Hersteller haben längst eine etwaige 75 Gramm-Grenze im Hinterkopf und bereiten sich bereits gedanklich auf völlig veränderte Modellstrukturen vor.

Aktuelles Magazin

Ausgabe 4/2016

Sonderausgabe Elektro

Das neue Jahresspecial Elektromobilität.

Achtzylinder-Fans müssen vorerst nicht um ihre Traum-Motoren fürchten, doch sie werden in der Quantität abnehmen. Den Autoherstellern geht es schließlich um Wirtschaftlichkeit, und die Entwicklung solcher Aggregate lohnt sich nur, wenn eine kritische Masse in der Produktion erreicht wird. Fünf Jahre, das sind knapp eine Modellgeneration. Künftige Neuwagen- Fahrer werden vermutlich nie mehr ohne elektrifizierten Antriebsstrang fahren, wahrscheinlich wird fast jedes Modell einen kleinen E-Motor an Bord haben analog dazu, dass ja auch jedes Auto irgendwann einmal einen Anlasser erhielt. Die Zahl der Elektro-Modelle wird freilich zunehmen, und mit verbesserten Akkus werden sie auch alltagstauglich. Natürlich wird auch der Diesel nicht aussterben, allerdings dürfte er in den unteren Preisklassen zur Seltenheit avancieren. Denn mit der Euro 7-Norm ziehen die Schadstoffgrenzen weiter an, was eine noch aufwendigere Abgasbehandlung erforderlich macht – und die geforderten Realdrive-Messmethoden machen die Sache nicht eben preiswerter. Eine große Spielwiese der Zukunft stellt das Thema Wasserstoff dar. Schnelle Betankung sowie eine wachsende Infrastruktur sind trotz derzeit noch komplexer Herstellung und Technik (Stichwort isolierte CFK-Tanks) gute Argumente dafür, dass die Anzahl der angebotenen Brennstoffzellen-Modelle bald emporschnellen wird.

Gute möglich jedenfalls, dass sich die Autofahrer langfristig von den Verbrennern werden verabschieden müssen. Der höhere Wirkungsgrad des E-Motors spricht jedenfalls dafür. Allerdings bringt dieser wenig, sofern man nicht die Gesamtbilanz betrachtet. Die zentrale Frage muss also lauten: Wie wird der Strom produziert? Kohlekraftwerke machten also den hohen Wirkungsgrad des Verbrenners wieder zunichte, da man immer das schwächste Glied der Kette zugrunde legen muss. Was die Fahrcharakteristik angeht, so können sich viele Autofahrer sehr wohl mit dem Stromer anfreunden. Hohe Anfahr-Zugkraft aus dem Stand heraus verleiht ihm Souveränität. Allerdings ist der Energiespeicher noch immer der größte Knackpunkt. Dabei stehen gar nichtmal die Reichweiten im Wege – denn praktikable 400 Kilometer sind jetzt schon ohne Probleme darstellbar. Allerdings muss sich bei den Aufladezeiten noch einiges tun, damit batterieelektrische E-Autos an das Level konventioneller Benziner heranreichen. Es bleibt jedenfalls spannend, inwieweit sich die Antriebstechnik in den nächsten Jahren verändern wird. Es wäre durchaus auch denkbar, Benzin CO2-neutral synthetisch herzustellen. Dann könnte man noch viele Jahre bei den geliebten Verbrennern bleiben – die Kunden müssten sich nicht umstellen, während die Hersteller sich über geringere Kosten freuen würden. Derzeit deutet die Entwicklung allerdings darauf hin, dass sich elektrische Antriebe durchsetzen werden – die Spannung wird uns zumindest noch einige Jahre erhalten bleiben.

Ob die Umwelt indes mehr oder weniger leidet, wird vom Strommix abhängen. Derzeit rauchen viele Schlote noch, und Elektrofahrzeuge können ihre Vorteile der Emissionsfreiheit nur lokal ausspielen. Das ist ja auch der Grund, warum inerstädtisch stetig mehr Restriktionen für Verbrenner zu erwarten sind. Da Deutschland ab dem Jahr 2050 seinen Strom zu 100 Prozent aus regenerativen Energien beziehen will, wird spätestens dann auch das Autofahren umweltfreundlich sein. Hoffen wir es.

Aktuelles Magazin

Ausgabe 4/2016

Sonderausgabe Elektro

Das neue Jahresspecial Elektromobilität.

Der nächste „Flotte!

Der Branchentreff" 2026

0 Kommentare

Zeichenbegrenzung: 0/2000