Fünftes Rad am Wagen?

Bei einer Reifenpanne galt lange Zeit ein Ersatzrad als das Nonplusultra. Doch mittlerweile scheint es ausgedient zu haben. Flottenmanagement erklärt warum und analysiert zudem verschiedene andere Lösungsmöglichkeiten.

PDF Download

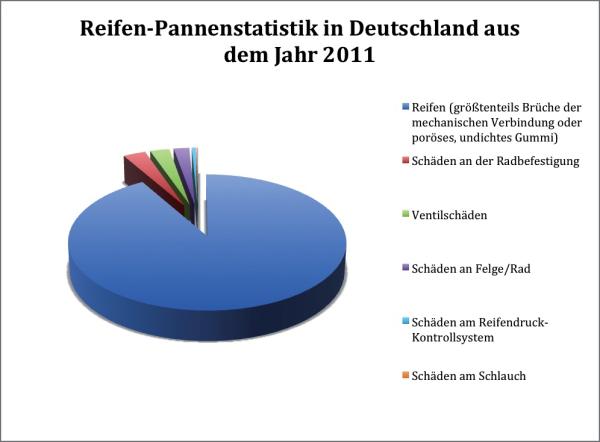

Eine Reifenpanne kommt immer ungelegen. Im Schnitt passiert so etwas rund 432-mal pro Tag in Deutschland (siehe Grafik). Doch was nun? Mit einem Ersatzrad an Bord hat man da die Gewissheit, dass auch bei extremen Reifenschäden (Laufflächenablösung, Reifenplatzer) die Weiterfahrt nach der Montage normal fortgesetzt werden kann. Neben einem großen Aufwand stellt das Ganze jedoch auch ein Sicherheitsrisiko dar. Insbesondere, wenn der beschädigte Reifen auf der Autobahn gewechselt werden muss. Zudem können moderne große Räder – insbesondere bei SUV – von schmächtigen Personen kaum aus dem Kofferraum und auf die Achse gewuchtet werden. Darüber hinaus nimmt das Reserverad viel Platz ein und wirkt sich durch sein hohes Gewicht auf den Kraftstoffverbrauch aus. Liegt es im Kofferraum, werden auf 100.000 Kilometern circa 60 Liter zusätzlich verbraucht. Weitere Nachteile können das Reifenalter oder die zu unterschiedliche Profilierung gegenüber der vorhandenen Bereifung darstellen.

Mittlerweile verzichten die meisten Hersteller bei Neuwagen (unter anderem aus eben genannten Gründen) auf die Integration eines vollwertigen Ersatzrades. So werden außerdem die Kosten (rund 100 Euro) für den zusätzlichen Reifen und die Felge eingespart.

Alternative Notrad

Eine Möglichkeit neben dem Ersatzreifen bietet das sogenannte Notrad (auch Sparrad genannt). Durch die geringere Reifendimension wird wenig Platz beim Verstauen benötigt, auch fallen die zusätzlichen Spritkosten geringer aus. Der empfohlene Luftdruck eines Notrades liegt mit rund 4,2 Bar um einiges höher als bei einem normalen Autoreifen. Mit einem geringeren Luftdruck sollte ein solches Rad nicht befahren werden. Im Falle einer Reifenpanne ist der Ablauf des Reifenwechsels identisch mit dem Wechsel eines normalen Ersatzrades. Anders als beim Ersatzreifen darf das Notrad aber ausschließlich auf der antriebslosen Achse montiert werden, sodass gegebenenfalls noch ein weiterer Reifen abmontiert werden muss, um diesen auf die Antriebsachse zu setzen.

Mit Ausnahme von Beschädigungen des Radhauses oder der Bremsleitung kann ein Notrad bei allen Reifenpannen verwendet werden. Die Weiterfahrt ist mit diesem Pneu dann allerdings nur mit maximal 80 Stundenkilometern erlaubt. Zudem ist die Fahrstrecke ebenfalls begrenzt, unter anderem, weil das Differenzial durch die unterschiedlichen Dimensionen von Fahrbereifung und Notrad stärker beansprucht wird. Hersteller empfehlen mit der Notbereifung nicht mehr als 300 Kilometer zu fahren.

Alternative Pannenspray

Einen zunehmenden Absatz finden Reifenpannensets. Sie sind leicht zu transportieren und benötigen wenig Platz. Dabei werden mithilfe eines Sprays, eine Art Gummikleber, der durch das Ventil eingeführt wird, kleinere Löcher im Reifen gestopft. Aufgepumpt wird der platte Reifen dann meist durch einen beigelegten Generator für den 12-V-Bordanschluss oder eine Treibgasflasche – häufig eine langwierige Angelegenheit. Es gilt zu beachten, dass das verwendete Dichtmittel generell nur Stichverletzungen oder kleine Risse in der Lauffläche abdichten kann.

Aktuelles Magazin

Ausgabe 5/2014

Sonderausgabe Elektro

Das neue Jahresspecial Elektromobilität.

Bei Beschädigungen der Flanke wirkt das Dichtmittel nicht. Ebenfalls kommt es nicht gegen Laufflächenablösungen, größere Risse, Gewebebruch oder undichte Ventile an. Bei einem mit Spray reparierten Reifen sollte vorsichtig und mit geringer Geschwindigkeit zur nächsten Fachwerkstatt gefahren werden. Weiterer Nachteil: Ein mit Reifendichtmittel behandelter Reifen darf laut Straßenverkehrs-Zulassungs- Ordnung (StVZO) nicht wieder repariert werden.

Alternative Run-Flat-Reifen (Notlaufreifen)

Eine weitere Option bietet sich mit den Run-Flat- Reifen. Die Pneus haben verstärkte Seitenwände, die bei einem Platten das Fahrzeug samt Insassen auch ohne Luft tragen können. Der Fahrer bemerkt den Plattfuß durch eine Kontrollleuchte im Fahrzeuginneren und ein leicht verändertes Fahrverhalten des Autos. Gemäß TÜV SÜD kann mit den Run-Flat-Reifen noch mit einer Geschwindigkeit von maximal 80 Stundenkilometern bis zu 150 Kilometer gefahren werden.

Mittlerweile schneiden die Gummis bei Tests insbesondere bei den Kriterien Komfort und Rollwiderstand immer besser ab, der Unterschied zu den konventionellen Reifenmodellen wird geringer. Der Preis der Run-Flats liegt allerdings deutlich höher, vor allem bei den Winterreifen (bis zu 50 Euro mehr pro Reifen). Zudem wiegen die Modelle rund 40 Prozent mehr als ein vergleichbarer Standardreifen. Der Kraftstoffverbrauch ist durch das Massenträgheitsmoment damit ähnlich hoch wie bei einer Ausstattung mit vier konventionellen Reifen plus Ersatzrad. Für die nicht ganz einfache Montage der Run-Flats empfiehlt die Dekra Reifenfachhändler beziehungsweise markengebundene Werkstätten. Denn schon häufiger kam es in den letzten Jahren durch Montagefehler zu schweren Unfällen.

Fazit

Ein Ersatzrad ist zwar die beste, weil dauerhafteste Lösung, lohnt in einem Fuhrpark durch den höheren Sprit- und Platzverbrauch aber eher nicht. Das Notrad ist da schon einfacher zu transportieren, schwer wiegt jedoch der Nachteil, dass es nur an der antriebslosen Achse montiert werden kann. Daher stellt es beispielsweise für allradbetriebene Fahrzeuge keine Option dar. Das Pannenspray kann – da eine Montage entfällt – auch ohne externe Hilfe (ADAC oder Ähnliches) verwendet werden, ein immenser Vorteil. Gleichwohl hilft es nur bei kleineren Löchern. Dem Run- Flat-Reifen könnte die Zukunft gehören. Zwar ist er noch nicht gänzlich mit einem konventionellen Reifen zu vergleichen, die Eigenschaften haben sich in den letzten Jahren aber peu à peu verbessert. Eine Weiterfahrt in die nächste Vertragswerkstatt ist trotz Panne mit ihm problemlos möglich, vor allem bei längeren Strecken oder Fahrten in abgelegeneren Gebieten ist das ein Pluspunkt. Letztlich liegt die Entscheidung beim Fuhrparkleiter. Er sollte anhand der vorhandenen Fahrzeuge, der Fahrtstrecken und der Häufigkeit von Reifenpannen abwägen, was die sinnvollste Alternative darstellt.

Aktuelles Magazin

Ausgabe 5/2014

Sonderausgabe Elektro

Das neue Jahresspecial Elektromobilität.

Der nächste „Flotte!

Der Branchentreff" 2026

0 Kommentare

Zeichenbegrenzung: 0/2000