Ordnung schaffen

Gerade in kleinen Unternehmen mit einer flachen Hierarchie, die zudem nur wenige Fahrzeuge im Fuhrpark beherbergen, wird das T hema Car Policy oft stiefmütterlich behandelt. Flottenmanagement klärt auf, wie sich aus der Dienstwagenordnung Kosteneinsparungspotenziale ergeben können und welche Aspekte unbedingt dort vermerkt sein sollten.

PDF Download

Grundlegend werden in einer Car Policy beziehungsweise Dienstwagenordnung die Normen zur Steuerung des Fuhrparkgeschehens und die unternehmensspezifische Fuhrparkstruktur definiert. Damit verbindet sie die Anforderungen der Dienstwagennutzer mit der Notwendigkeit zur Sicherstellung der Mobilität unter dem Blickwinkel der Kosteneffizienz des Unternehmens. Die Inhalte der Dienstwagenordnung ergeben sich dabei zunächst aus den jeweiligen Bedürfnissen und Interessen des Unternehmens. Neben der Definition von Nutzergruppen, Fahrzeugkategorien und Serviceleistungen regelt sie die Prozessabläufe von der Fahrzeuganforderung und der Fahrzeugübergabe über die Laufzeitbetreuung bis hin zur Fahrzeugrückgabe. Jedoch ist hierbei zu unterscheiden, ob es sich um einen klassischen Fuhrpark oder um ein Gehaltsumwandlungsmodell handelt.

Dienstwagenberechtigung

Bei der Erstellung einer Dienstwagenordnung ist anzuraten, dass neben dem Fuhrparkmanager auch die Personalabteilung, der Betriebsrat sowie die Rechts- beziehungsweise Steuerabteilung in den Prozess miteinbezogen werden und die Car Policy ohne Ausnahmen im gesamten Unternehmen Anwendung findet. Dadurch und durch die Unterstützung der Unternehmensführung ist die Akzeptanz auf allen Führungsebenen gesichert. Trotz verbindlicher Regelungen empfiehlt es sich, die Inhalte der Dienstwagenordnung in regelmäßigen Abständen hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Marktgängigkeit zu überprüfen. Zudem ist es unerlässlich, Anpassungen vorzunehmen, wenn sich aufgrund einer unternehmensinternen Umstrukturierung oder eines Modellwechsels von Fahrzeugen Änderungen ergeben.

Als erster Punkt der Dienstwagenordnung sollte zunächst festgelegt werden, welche Personengruppen des Unternehmens dienstwagenberechtigt sind und für wen damit die Regelungen der Car Policy verbindlich gelten. Darüber hinaus sollte bereits anfänglich vermerkt werden, ob das Fahrzeug ausschließlich für dienstliche Zwecke bestimmt ist oder ob es auch privat genutzt werden darf. Es sollte außerdem auf die Gestaltungsparameter der Dienstwagenordnung wie steuerliche Regelungen, Vertragsgestaltungen, Fahrzeugbeschaffung und Serviceleistungen eingegangen werden.

Insbesondere bei der Versteuerung des Dienstwagens ist ein reger Austausch mit der Personalabteilung unerlässlich. So erhält diese bei der Methode der Pauschalversteuerung in der Regel das Original beziehungsweise eine Kopie der Zulassungsbescheinigung Teil II, früher als Kfz-Brief bekannt, die Fahrzeugrechnung mit dem ausgewiesenen Bruttolistenneupreis des Fahrzeugs, die Angabe des vom Dienstwagenberechtigten zu tragenden Eigenanteils und dessen Arbeitsweges. Hingegen sind bei der Abrechnung über ein Fahrtenbuch der Personalabteilung spätestens am Ende jedes Jahres die schriftlichen Aufzeichnungen des Dienstwagennutzers – beispielsweise der Ausdruck des elektronischen Fahrtenbuchs – zur Ermittlung des geldwerten Vorteils einzureichen.

Ein weiterer Punkt ist die Einteilung der Berechtigten in verschiedene Nutzergruppen: Dabei können hier die für verschiedene Fahrzeugmodelle fixierten Budgetrahmen festgelegt werden, die sich aufgrund des Dienstwagenzwecks beziehungsweise der unterschiedlichen Hierarchieebenen ergeben. In diesen Dienstwagenkategorien können neben einem Gesamtkostenlimit auch beispielsweise maximale monatliche Kosten in Euro zugeordnet werden. Dabei ist es auch üblich, zu den jeweiligen Dienstwagenkategorien bestimmte Fahrzeuge oder zumindest ein Referenzfahrzeug zu definieren.

Aktuelles Magazin

Ausgabe 6/2013

Sonderausgabe Elektro

Das neue Jahresspecial Elektromobilität.

Fahrzeugauswahl

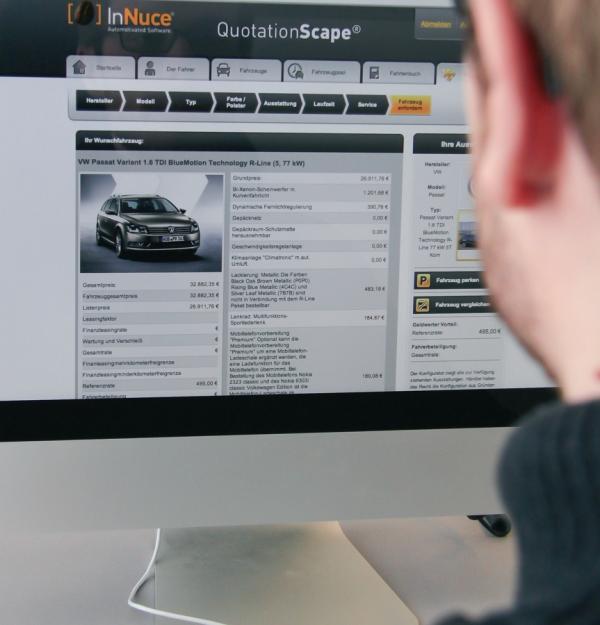

Bei den Fahrzeugen angekommen, ist zunächst einmal festzulegen, welche Fahrzeughersteller beziehungsweise Fahrzeugtypen zulässig sind. Entscheidend für die Definition der erlaubten Fahrzeugtypen ist das Ziel der Dienstwagenstellung: So dürfen Mitarbeiter, bei denen der Motivationsgedanke im Vordergrund steht, beispielsweise oft relativ frei innerhalb eines definierten Kostenrahmens über Marke und Modell entscheiden. Mit der Definition des erlaubten Fahrzeugtyps sollten auch die Mindestanforderungen hinsichtlich Sicherheitsausstattung und Farbwahl sowie Bestimmungen über nicht zugelassene Sonderausstattungen einhergehen. Dabei sollte sich die Mindestausstattung generell an der Wirtschaftlichkeit und an den speziellen technischen Gebrauchsanforderungen an den Dienstwagen orientieren. So eignen sich beispielsweise für ein Außendienstfahrzeug vor allem sicherheitsrelevante Ausstattungen wie Nebelscheinwerfer oder Seitenairbags, aber auch ein Navigationssystem nebst Freisprecheinrichtung.

Dem gegenüber definiert die Maximalausstattung die zulässigen Sonderausstattungen in einem gewissen finanziellen Rahmen der jeweiligen Dienstwagenkategorie. Grundsätzlich sollte dadurch in keinem Fall das optische Erscheinungsbild des Dienstwagens nachteilig beeinflusst werden, sondern die Sonderausstattung so gewählt werden, dass sie dem Zweck des Fahrzeuges entspricht und das Unternehmen in der Öffentlichkeit positiv wahrgenommen wird. Darüber hinaus können bestimmte Ausstattungen, wie beispielsweise eine Klimaautomatik in der Oberklasse, zu einem besseren Werterhalt und einem höheren Restwert des Fahrzeuges führen.

Nicht zuletzt lassen sich in der Car Policy auch weitere Merkmale, wie zum Beispiel Motorentyp oder dessen Leistungsdaten sowie Vorgaben bezüglich der Energieeffizienzklasse, inkludieren. Damit ist es dem Unternehmen bereits vor der Fahrzeugkonfiguration möglich, die Betriebskosten in einem bestimmten Rahmen zu halten. Ein weiterer Aspekt, der zu einer Kostensenkung führen kann, ist die Vorgabe bestimmter Werte im EU-Reifenlabel: So kann bereits die Wahl eines optimierten Reifens zu einem nicht zu unterschätzenden Kraftstoffkostenvorteil führen, der sich gerade bei hohen Laufleistungen weiter steigert.

Sollte das Gesamtkostenlimit, das heißt die monatlichen Finanzierungs- und Servicekosten, den Betrag, der über die Dienstwagenkategorie festgelegt wurde, übersteigen, können die Mehrkosten als Eigenanteil des Dienstwagennutzers angesetzt werden, welcher wiederum den geldwerten Vorteil mindert. Eine Beschränkung ist auch über den Fahrzeugpreis möglich. Daneben kann die Fahrzeugauswahl zusätzlich oder ausschließlich über Referenzfahrzeuge gesteuert werden. Grundsätzlich ist aber der finanzielle Freiraum des Dienstwagenberechtigten bei der Fahrzeugauswahl innerhalb einer Kategorie festzulegen, um dem Nutzer hier einen Raum für ein eventuelles Down- beziehungsweise Upgrading innerhalb einer Dienstwagenkategorie einzuräumen, sofern dies durch die Car Policy erlaubt ist.

Neben den Ausführungen zum Fahrzeug sind auch die Servicebestandteile in der Dienstwagenordnung geregelt. Je nach Vertragsart gehören entweder ein Full-Service-Leasingvertrag oder nur einzelne Serviceleistungen zum Firmenfahrzeug. Dabei kommen insbesondere Leistungen, wie Wartung beziehungsweise Reparatur, Reifenersatz, Wagenwäsche, Kfz-Steuer, Gebühren, Versicherung, Kraftstoff oder Mietwagen, in Betracht. Durch den Zukauf von Serviceleistungen beziehungsweise den inkludierten Servicemodulen im Full-Service- Leasingvertrag sind Unternehmen meist an bestimmte Werkstattketten, Tankstellennetze oder Mietwagengesellschaften gebunden, was wiederum auch in der Car Policy erwähnt werden sollte.

Den Kosten, die ein Unternehmen zu tragen hat, stehen die vom Nutzer zu tragenden Kosten gegenüber. Dies sind beispielsweise Garagen- und Parkgebühren, die Instandsetzungskosten bei am Fahrzeug festgestellten Schäden sowie die Kosten aus Ordnungswidrigkeiten. Grundsätzlich hat der Dienstwagenberechtigte im Falle eines Diebstahls, Verkehrsunfalles oder sonstiger Schäden am Fahrzeug den Arbeitgeber unverzüglich darüber in Kenntnis zu setzen. Bei verschuldeter sowie unachtsamer oder unsachgemäßer Behandlung des Dienstwagens ist der Nutzer ganz oder bis zu einem jeweils vereinbarten Selbstbehalt in Haftung zu nehmen, sofern die Schäden nicht durch eine Versicherung abgegolten werden.

Nutzung

Sollte eine große Anzahl an Beschäftigten einen Anspruch auf einen Dienstwagen haben, können die Überlassungsbedingungen bereits Bestandteil der Dienstwagenordnung sein. Hierbei sind ähnlich wie bei der Vereinbarung im Arbeitsvertrag die Grundlagen der Überlassung des Fahrzeuges inklusive Zweck und Umfang konkret zu regeln. Außerdem ist für den Wegfall des Dienstwagenanspruchs ein Widerrufsrecht für die Dienstwagenüberlassung mit einer Rückgabefrist des Fahrzeuges auszuweisen.

Bei Urlaubsfahrten ist zwischen Dienstwagen mit rein dienstlicher Nutzung und Dienstwagen mit privatem Nutzungsrecht zu unterscheiden. Falls das Fahrzeug ausschließlich zu dienstlichen Zwecken überlassen wurde, hat der Dienstwagennutzer für die Zeit des Urlaubs keinen Anspruch auf die Nutzung des Fahrzeuges, da er währenddessen keine Arbeitsleistung erbringt. Anders ist es bei Dienstwagen mit privatem Nutzungsrecht: Hierbei stellt dieses Recht einen geldwerten Vorteil dar, der als Sachleistung Teil der Vergütung ist. Soweit es im Arbeits- oder Überlassungsvertrag zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer nicht abweichend geregelt ist, hat der Arbeitnehmer Anspruch auf die Nutzung des Dienstwagens für Urlaubsreisen. Jedoch lässt sich auch hier eine Vereinbarung im Arbeitsbeziehungsweise Überlassungsvertrag treffen, die eine private Nutzung während des Urlaubs untersagt. Ist dies der Fall, so kann sich der Arbeitgeber verpflichten, einen angemessenen Ausgleich zu zahlen. Dieser Betrag muss vom Arbeitnehmer in dieser Zeit anstelle des geldwerten Vorteils versteuert werden.

Im Zusammenhang mit der Behandlung des Dienstwagens sind zudem Sorgfaltspflichten des Dienstwagenberechtigten zu definieren. Dabei muss sich der Arbeitnehmer einer sachgemäßen sowie schonenden Fahrweise verpflichten und das Fahrzeug in einem betriebs- und verkehrssicheren Zustand halten. Dies beinhaltet auch die Inspektionen und Reparaturen in einer der dafür vorgesehenen Fachwerkstätten oder Niederlassungen. Bei Zuwiderhandlungen des Mitarbeiters kann das Unternehmen die sich daraus ergebenden Mehrkosten an den Mitarbeiter weitergeben.

Vor allem bei Dienstwagen mit Privatnutzung muss geregelt werden, wer das Fahrzeug nutzen darf. Wird in der Car Policy nicht ausdrücklich auf die ausschließliche Nutzung des Dienstwagens durch den Arbeitnehmer eingegangen, sind beispielsweise alle Familienangehörigen berechtigt, den Dienstwagen zu fahren.

Zusätzliche Regelungen

In der Dienstwagenordnung sollten auch die Rahmenbedingungen für den Ersatzzeitpunkt vorgeschrieben sein. Sinnvoll ist es hier, eine maximale Fahrleistung in Kilometern oder einen Zeitraum in Monaten als Richtwert für den Ersatzzeitpunkt zu definieren. Im Falle eines Schadens (Totalschaden) oder des Endes der Leasinglaufzeit kann das Notwendigkeitskriterium für eine Ersatzbeschaffung schon vor dem festgesetzten Zeitpunkt erfüllt werden.

Zudem sind in der Car Policy auch der Verantwortliche für die Rückgabe des Fahrzeuges, wie beispielsweise der Dienstwagenberechtigte oder der Serviceprovider, und der Rückgabeort zu vermerken. Dabei sollte auch auf Umfang sowie den Ablauf der Rückgabe näher eingegangen werden. Beispielsweise im Falle eines nachträglichen Einbaus von Sonderausstattungen muss auch festgelegt werden, ob diese vor der Rückgabe zurückgerüstet werden müssen.

Ein oft vernachlässigter Punkt ist die Führerscheinkontrolle: Bereits in der Car Policy ist es empfehlenswert, den Umfang und Ablauf der Führerscheinkontrolle sowie die Folgen einer Zuwiderhandlung festzulegen. Denn vor Übergabe und während der gesamten Nutzungszeit des Dienstwagens ist der Dienstwagenberechtigte jederzeit verpflichtet, nach Aufforderung, mindestens aber zweimal jährlich, den Originalführerschein vorzulegen. Dabei ist die Überprüfung des Führerscheins eine gesetzliche Verpflichtung des Halters, sodass sich ein Mitarbeiter nicht unter Berufung auf den Datenschutz der Kontrolle entziehen kann.

Zuletzt sollte in der Dienstwagenordnung auch festgelegt sein, was mit dem Fahrzeug nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses passiert. Klar ist, dass der Dienstwagen an den Arbeitgeber zurückgegeben werden muss. Jedoch hat der Arbeitgeber je nach vertraglicher Regelung unterschiedliche Möglichkeiten der Verwendung. Auf der einen Seite kann im Vertrag geregelt sein, dass der ehemalige Dienstwagenberechtigte verpflichtet oder auch berechtigt ist, das Fahrzeug zu übernehmen. Entscheidet sich dieser jedoch gegen eine Fahrzeugübernahme, kann der Dienstwagen an einen Dritten verkauft oder an einen anderen Dienstwagenberechtigten weitergegeben werden. Bei der Weitergabe sollten sich die Fahrzeugeigenschaften weitgehend decken und die durch das Unternehmen festgelegte Laufleistung beziehungsweise das zulässige Fahrzeugalter noch nicht überschritten sein. Daneben ist es auch möglich, das Fahrzeug als Interimsfahrzeug einzusetzen, wenn beispielsweise einem Mitarbeiter ein Fahrzeug zusteht, welches aber noch nicht verfügbar ist.

Fazit

Insgesamt lässt sich feststellen, dass sich die einzelnen Aspekte der Car Policy immer in einem Spannungsdreieck zwischen Einsatzzweck, Fuhrparkkosten und Mitarbeitermotivation befinden. Daher ist es die schwierigste Aufgabe der Beteiligten, diesen Seiltanz zu einem sachgerechten Kompromiss zu vereinigen. Jedoch ist das Ziel klar: Streitfälle schon im Vorfeld verhindern und dem Dienstwagennutzer eine Art Anleitung für den Umgang mit dem Dienstwagen an die Hand zu geben.

Aktuelles Magazin

Ausgabe 6/2013

Sonderausgabe Elektro

Das neue Jahresspecial Elektromobilität.

Der nächste „Flotte!

Der Branchentreff" 2026

0 Kommentare

Zeichenbegrenzung: 0/2000