RadLauf

Wer Fahrkomfort sagt, meint häufig Federungskomfort. Und die Handlichkeit eines Wagens hängt nicht unbedingt vom Gewicht ab – daher leisten Fahrwerke Schwerstarbeit, während die Passagiere genüsslich reisen. Fachmagazine übernehmen häufig, womit die Hersteller werben: wenn beispielsweise von der neuen "Raumlenker-Achse" die Rede ist. Im Folgenden werden die verschiedenen Arten der Radaufhängung beleuchtet.

PDF Download

Man liest es in jedem Datenblatt: „McPherson-Federbein“ und Einzelradaufhängung. Doch was heißt das? Und wie wirkt sich eine „Multilenker-Achse“ auf die Fahrdynamik aus? Die folgende Abhandlung bringt etwas Licht und vor allem Entwirrung in das Dunkel und des Knotens dieser Thematik, welche zwar komplett zum Kapitel „Fahrwerk“ gehört, jedoch in verschiedene Unterbereiche aufzuteilen ist.

In der Hauptsache handelt es sich um zwei Komplexe: Federung und Radaufhängung. Zur Federung gehört die Dämpfung als Unterkapitel, und bei der Radaufhängung kommt freilich auch die Achsen-Art zum Tragen. Diesmal ist vor allem letztere Gegenstand der Sache. Aber was ist eigentlich die Radaufhängung? Nun, die reine Funktion ist zunächst schlicht: so geht es um die Verbindung zwischen Fahrzeug und Rädern. Wie diese allerdings beschaffen ist, gestaltet sich vielfältig, komplex und technisch mitunter aufwändig.

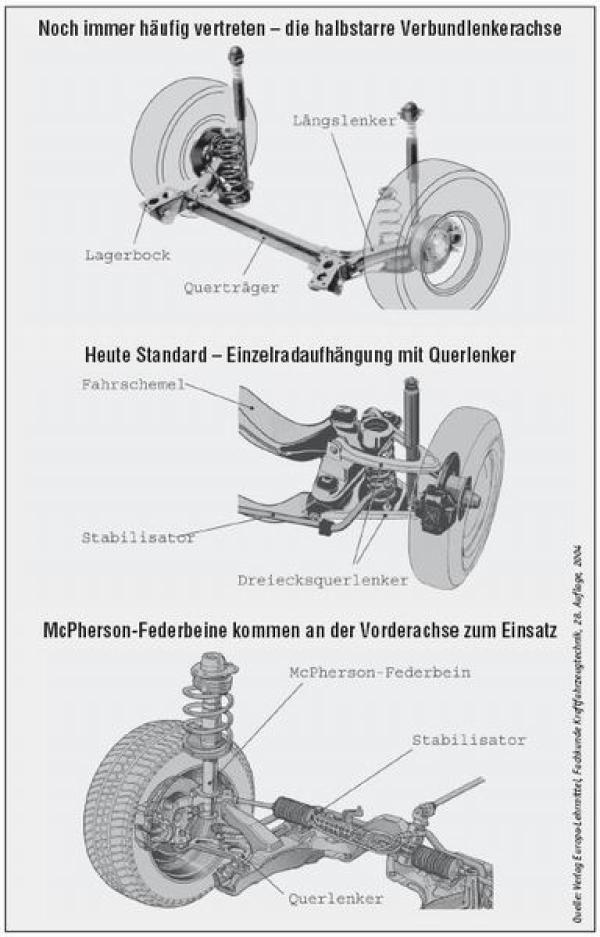

Relativ einfache Lösungen stellen Starrachsen dar. Sie verbinden beide Räder einer Achse mittels Querträger. Als Federung fungieren Schrauben- oder Blattfedern. Federn beide Räder gleichmäßig ein, verändert sich der Radsturz nicht – wird jedoch nur ein Rad, zum Beispiel wegen Unebenheiten, in der vertikalen Lage verändert, kommt es aufgrund der Abhängigkeit beider Räder durch den Querträger zu Sturzveränderungen. Um die ungefederten Massen geringer zu halten und den Fahrkomfort mithin zu verbessern, wird die Antriebsachse im nächsten Schritt von der Starrachse entkoppelt (De Dion-Achse). Gelenkwellen übertragen die Antriebskraft, und Schubstreben stabilisieren die Konstruktion in der Längsrichtung.

Die Nachteile jener einfachen Lösungen liegen auf der Hand: wenig Flexibilität bei der Sturzbeeinflussung, hohe ungefederte Massen, wodurch der Fahrkomfort stets verbesserungswürdig bleibt. Recht verbreitet – selbst bei modernen Autos – sind halbstarre Lösungen.

Die Verbundlenkerachse beispielsweise: Hier ist ein Querträger mit zwei Längslenkern verschweißt, die wiederum in festem Verbund mit beiden Rädern stehen. Wird ein Hindernis mit einem Rad überfahren, verdreht sich der torsionselastische Träger und vermindert Radsturzveränderungen, um Reifenverschleiß zu minimieren und ein hohes Maß an Fahrstabilität zu garantieren. Von anderem Kaliber freilich ist die Einzelradaufhängung. Die ungefederten Massen werden auf ein Minimum reduziert, und beide Räder können völlig unabhängig voneinander ein- und ausfedern.

Aktuelles Magazin

Ausgabe 6/2006

Sonderausgabe Elektro

Das neue Jahresspecial Elektromobilität.

Es gibt keine durchgehende Achse, stattdessen einen mit Gummilagern an der Karosserie befestigen Fahrschemel, welcher wiederum mit verschieden ausgeführten Querlenkern verbunden ist. Solche Konstruktionen verringern Vibrationen und Geräusche. Außerdem können Sturzveränderungen nicht nur vermieden, sondern sogar gezielt eingesetzt werden, um mehr Agilität bei Kurvenfahrten zu erreichen.

Eine häufig angewandte Form der Radaufhängung ist die sogenannte Mc-Pherson- Achse. Es handelt sich um eine Weiterentwicklung der Doppelquerlenkerlösung, wobei der obere Lenker durch einen Stoßdämpfer ersetzt wurde, was zusammen mit der ihn umgebenden Schraubenfeder ein voll integriertes Federbein bildet.

Das obere Ende des Dämpferrohrs ist fest mit dem Fahrzeug verbunden – durch elastische Gummilager. Für eine stabile Kurvenfahrt sorgen sogenannte Schräglenker- Achsen, da die Schräglenker beim Ein- und Ausfedern sowohl Spur als auch Sturz ändern. Der entstehende negative Sturz erhöht die Seitenführung bei zügig gefahrenen Kehren.

Weitaus komplizierter im Aufbau sind Multi- oder Raumlenker-Konstruktionen. Sie garantieren aber auch ein deutlich höheres Maß an Fahrstabilität. Mit ihrem Latein am Ende nämlich sind sämtliche Radaufhängungen dann, wenn äußere Kräfte wie Seitenwind oder abrupte Kursänderungen unerwünschte Lenkbewegungen verursachen. Die bewegliche Lagerung der einzelnen Komponenten begünstigen solche Erscheinungen. Dank mehrerer Stablenker, die in Zug- und Druckrichtung verschoben werden können, bleibt die Radführung auch im Falle von äußeren Lenkbewegungen stabil. Während sich ein Stab verlängert (Zug) – er ist an einem elastischen Angelpunkt befestigt –, verkürzt sich sein „Gegenspieler“ (Druck), was die Bedingungen gleich hält.

Bei der Raumlenkerachse sind die Komponenten der Querlenker nicht starr verbunden, sondern bestehen aus einzeln beweglichen Stablenkern, die in vorher bestimmter Position „im Raum“ liegen.

Neben der Entwicklung ausgeklügelter Techniken bei der Radaufhängung spielen auch Materialien eine große Rolle. Daher hat der Leichtbau auch bei den Fahrwerken Konjunktur. Außerdem gilt es, Geräuschminimierung zu betreiben und möglichst zu verhindern, dass äußere Einflüsse, die durch Bewegung verursacht werden, in die Fahrgastzelle transportiert werden. Entkoppelung ist das entscheidende Stichwort. Fakt ist aber, dass speziell in den letzten zehn Jahren große Verbesserungssprünge in der Fahrdynamik erzielt wurden, weniger in Sachen Federungskomfort.

Aktuelles Magazin

Ausgabe 6/2006

Sonderausgabe Elektro

Das neue Jahresspecial Elektromobilität.

Der nächste „Flotte!

Der Branchentreff" 2026

0 Kommentare

Zeichenbegrenzung: 0/2000