Wie der Verkehr in der Stadt durch Vernetzung effizienter und sicherer gestaltet werden kann

<p>Der digitale Wandel, zunehmende Urbanisierung und Automatisierung sowie die Notwendigkeit zu höherer Energieeffizienz und Klimaschutz sind aktuelle Herausforderungen für den Mobilitätssektor. Mit dem dreijährigen Forschungsprojekt LUKAS (Akronym für „Lokales Umfeldmodell für das kooperative, automatisierte Fahren in komplexen Verkehrssituationen“) erforschen Bosch, InMach, IT-Designers, Mercedes-Benz, Nokia und die Universitäten Ulm und Duisburg-Essen, wie die Verkehrseffizienz und Sicherheit im zukünftigen Mischverkehr urbaner Verkehrsräume gesteigert werden können. </p>

Dabei spielt die zuverlässige Kommunikation zwischen automatisierten und nicht-automatisierten Verkehrsteilnehmern sowie der Infrastruktur eine tragende Rolle. Gefördert wurde dieses Projekt vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz im Rahmen des Fachprogramms für neue Fahrzeug- und Systemtechnologien mit 5,2 Millionen Euro.

Mehr Sicherheit und Effizienz durch Datennutzung aus dem lokalen Umfeld

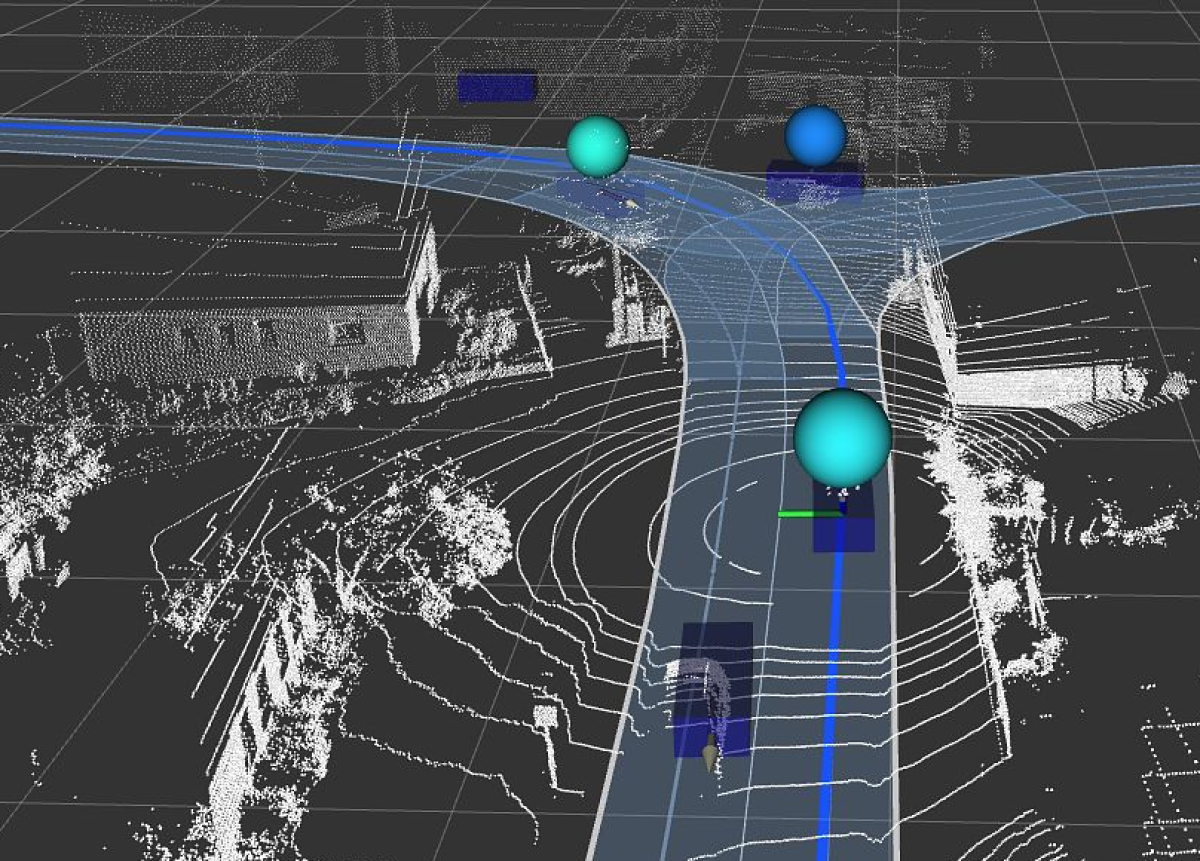

Um eine Steigerung der Verkehrseffizienz und -sicherheit im zukünftigen Mischverkehr urbaner Verkehrsräume zu erreichen, nutzt das Forschungsprojekt LUKAS alle im lokalen Umfeld verfügbaren Informationen, beispielsweise von Infrastruktursensoren, vernetzten Pkw und Nutzkraftwagen, aber auch von mobilen Geräten wie Smartphones von Fußgängern oder Radfahrern. Dieses Konzept liefert anonymisierte Daten von Verkehrsteilnehmern und stationären Objekten. Sie umfassen zum Beispiel Position, Ausmaße, gegebenenfalls Fahrgeschwindigkeit und Bewegungsrichtung. Die vorverarbeiteten Sensorinformationen werden an einen so genannten Edge-Server, einen Server, der direkt an das 5G-Netz in der Nähe des Kreuzungsbereiches angeschlossen ist und eine Datenübertragung mit minimalen Verzögerungszeiten ermöglicht, weitergegeben.

Ein Fusionsalgorithmus des Edge-Servers ist in der Lage, ein umfassendes Modell der lokalen Umgebung zu erstellen und darauf aufbauend Manöver für vernetzte Verkehrsteilnehmer zu planen. Objektinformationen des Server-Umfeldmodells werden an sie zurückgespielt. Damit erweitert sich der Überblick um Bereiche, die die Verkehrsteilnehmer selbst nicht erfassen können. „Der Edge-Server berechnet unter anderem mit Methoden der künstlichen Intelligenz ein optimiertes, kooperatives Manöver und übermittelt Handlungsanweisungen an die vernetzten Verkehrsteilnehmer.

„Mit diesem Ansatz ist es möglich, die Gesamt-Energie-Effizienz einer Verkehrsszene und die Sicherheit insbesondere verletzlicher Verkehrsteilnehmer zu erhöhen“ erklärt Dr. Rüdiger Walter Henn, Leiter des „LUKAS“-Projekts beim Konsortialführer Bosch.

LUKAS-Pilotanlange in Ulm-Lehr

Aktuelles Magazin

Ausgabe 3/2025

Sonderausgabe Elektro

Das neue Jahresspecial Elektromobilität.

Die Erprobung fand im öffentlichen Raum statt: Dafür nutzte das Konsortium eine von der Stadt Ulm unterstützte und von der Universität Ulm betriebene Pilotanlage im Stadtteil Lehr. Es handelt sich dabei um eine Kreuzung mit abbiegender Vorfahrtsstraße und einmündender Nebenstraße. Aufgrund der dortigen Bebauung besteht eine Sichtverdeckung auf die Vorfahrtsstraße, was diese Straßensituation besonders für den Realverkehr interessant macht. „Diese Anlage bietet uns hervorragende Möglichkeiten, die erforschten und entwickelten Ansätze direkt im realen Verkehr zu erproben und damit sehr schnell eine Aussage über deren Praxistauglichkeit zu machen“, erläutert Priv.-Doz. Dr.-Ing. Michael Buchholz, Leiter der Forschungsgruppen Elektromobilität und Vernetztes Fahren/Vernetzte Infrastruktur des Instituts für Mess-, Regel- und Mikrotechnik der Universität Ulm, der die Pilotanlage verantwortet.

Im Kreuzungsbereich sind die Laternenmasten mit Video-, Lidar- und Radar-Sensoren ausgestattet, um den laufenden Verkehr zu detektieren und zu klassifizieren. Die Objektinformationen – Personen und Fahrzeuge sind aus Datenschutzgründen nicht identifizierbar – werden über ein 5G-Netz des Partners Nokia an den Edge-Server gesendet. Dieser beherbergt das globale Umfeldmodell, verschiedene untersuchte Varianten der kooperativen Manöverplanung sowie ein Warn-Modul für Fußgänger und Radfahrer.

Sicherer und effizienter unterwegs dank Vernetzung

Zur Darstellung von kooperativen Anwendungsfällen im Mischverkehr bringen Bosch, Mercedes-Benz und die Universität Ulm vernetzte und zum Teil automatisierte Pkw ein. InMach stellt einen vernetzten Prototyp einer Kehrmaschine. Spezielle Smartphone-Apps der IT-Designers GmbH und Nokia ermöglichen die Vernetzung von Fußgängern und Radfahrern mit dem Edge-Server. Für die simulative Unterstützung der Verkehrsszenen erhebt IT-Designers Daten mit einer Video-Drohne. Die Universität Duisburg-Essen unterstützt das Projekt mit Verkehrsfluss-Simulationen.

In allen getesteten Anwendungsfällen konnte der Nutzen des LUKAS-Ansatzes im Sinne der Erhöhung der Verkehrseffizienz und -sicherheit verifiziert werden. Simulative Ergebnisse von KI-basierten Planungsalgorithmen lassen eine signifikante Erhöhung des Verkehrsflusses erwarten. Untersuchungen des Partners Mercedes-Benz zeigen eine deutliche Reduktion des Verbrauchs sowie eine Verkürzung der Durchfahrzeiten im Kreuzungsbereich im Vergleich zu konventionellen Fahrten. Vorbeifahrten an stehenden Fahrzeugen und die Straßenüberquerung verletzlicher Verkehrsteilnehmer werden in unübersichtlichen Bereichen abgesichert, indem der Gegenverkehr für ein kooperatives Verhalten verzögert wird. Die Verkehrsteilnehmer erkennen dank der neuen Technik und der kooperativen Szenenplanung frühzeitig, mit welcher Fahrstrategie sie sich sicher und effizient verhalten können.

Mit den Ergebnissen des LUKAS Projektes konnten die Konsortialpartner aufschlussreiche Erfahrungen bezüglich des vernetzten, kooperativen Fahrens sammeln und diese in die Entwicklung neuer Produkte einfließen lassen. Der von LUKAS entwickelte Ansatz kann dazu beitragen, das automatisierte Fahren im städtischen Mischverkehr effizienter und für alle Verkehrsteilnehmer sicherer zu gestalten.

Aktuelles Magazin

Ausgabe 3/2025

Sonderausgabe Elektro

Das neue Jahresspecial Elektromobilität.

Der nächste „Flotte!

Der Branchentreff" 2026

Ähnliche Artikel

Innovation&Technik

E-Autos als mobiler Stromspeicher

<p>Autos stehen den Großteil des Tages still. Bei Elektrofahrzeugen bedeutet das: vollgeladene Batterien warten ungenutzt auf ihren nächsten Einsatz. Doch was wäre, wenn diese Energie dort zum Einsatz käme, wo sie gerade gebraucht wird - zum Beispiel im eigenen Haushalt? Bidirektionales Laden macht genau das möglich: Es erlaubt, Strom nicht nur ins Fahrzeug zu laden, sondern diesen auch wieder abzugeben - etwa zur Versorgung von Haushaltsgeräten oder zur Entlastung des öffentlichen Stromnetzes. </p>

Innovation&Technik

Einheitliches Nutzererlebnis: Neue Kia App bündelt breites Spektrum von Diensten und Funktionen

<p>Kia hat in Europa die Einführung der neuen Kia App gestartet, die damit erstmals außerhalb Koreas zum Einsatz kommt. Die App, die jetzt im App Store oder bei Google Play zum Download bereitsteht, bündelt mehrere bisherige Apps der Marke, um das Kia-Nutzererlebnis zu vereinfachen und zu verbessern. Kia unterstreicht damit sein Engagement, weitere digitale Lösungen für seine Kunden zu entwickeln. „Die neue Kia App ist mehr als nur ein digitales Werkzeug, sie ist ein Zugang zu einem nahtlosen und intelligenten Mobilitätserlebnis“, sagt Marc Hedrich, Präsident und CEO von Kia Europe. „Indem wir verschiedene Dienste in einer leistungsstarken App zusammenführen, machen wir die alltäglichen Interaktionen mit Kia-Fahrzeugen smarter und effizienter und binden sie voll in den Lebensstil unserer Kunden ein.“</p>

Innovation&Technik

DKV Mobility erweitert Elektromobilitätsangebot in Mittel- und Osteuropa

<p>DKV Mobility, eine führende Plattform für internationale Mobilitätsdienstleistungen, hat die Ladeinfrastruktur des ungarischen Energieunternehmens MOL in ihr europaweites EV-Roaming-Netz integriert. Ab sofort stehen DKV Mobility Kunden mit der DKV Card +Charge rund 480 zusätzliche Ladepunkte in sechs Ländern zur Verfügung: Ungarn, Rumänien, Slowenien, Kroatien, der Tschechischen Republik und der Slowakei. Mit der Integration der MOL-Plugee- Ladepunkte stärkt das Unternehmen sein Elektromobilitätsangebot in einer Region, die beim Ausbau der Ladeinfrastruktur stark aufholt und zunehmend für den grenzüberschreitenden Güter- und Personenverkehr an Bedeutung gewinnt. Künftig von MOL Plugee in Betrieb genommene Ladestationen werden automatisch in das Akzeptanznetz von DKV Mobility integriert.</p>

Innovation&Technik

Durchbruch erzielt: Naturfaserverbundwerkstoffe erlangen Serienreife bei der BMW Group

<p>Nach erfolgreichem Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen im Motorsport wird die BMW Group Naturfaser-Verbundwerkstoffe auch in ihren Serienmodellen verwenden. Durch mehrjährige Entwicklungsarbeit und intensive Forschung hat die BMW Group die Naturfaser-Verbundwerkstoffe zur Serienreife gebracht. Selbst die hohen Anforderungen von Dachstrukturen für die Homologation des Gesamtfahrzeugs werden von den Naturfaserverbundwerkstoffen erfüllt.</p>

Innovation&Technik

Mercedes-Benz und Autohofkette „24-Autohöfe“ verkünden strategische Partnerschaft zum Laden entlang deutschen Autobahnen

<p>Mit der Eröffnung des Mercedes-Benz High-Power Charging Hubs in Wernberg-Köblitz geht der erste von insgesamt mehr als zehn geplanten Premium-Ladeparks an Standorten der “24-Autohöfe” ans Netz. Damit startet Mercedes-Benz seine erste strategische Standortpartnerschaft entlang der Autobahn in Deutschland.</p>

Ausgewählte Artikel

Home

Dynamischer Auftritt

<p> <img alt="" src="https://www.flotte.de/files/UserFiles/lexus200h.jpg" style="width: 250px; height: 167px; " /></p> <p> - Exklusives Karosserie- und Innenraumdesign</p> <p> - Neu abgestimmtes Fahrwerk bietet mehr Dynamik und Fahrfreude</p> <p> - CO<sub>2</sub>-Emissionen liegen bei nur 94 g/km bei einem Verbrauch von 4,1 l auf 100 km<br /> </p> <p> Auf dem Lexus IAA-Stand im September war er einer der Stars, Anfang 2012 kommt er nun in die Lexus Foren. Mit dynamisch geschärftem Außen- und Innendesign, Sportfahrwerk sowie einer erweiterten Serienausstattung repräsentiert der CT 200h F-Sport die sportive Variante des ersten kompakten Premium-Vollhybridfahrzeugs. Und das Beste daran: Die CO<sub>2</sub>-Emissionen betragen lediglich 94 g/km bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 4,1 l auf 100 km.<br /> <br /> Bereits auf den ersten Blick fallen die neuen, dynamisch geformten vorderen und hinteren Stoßfänger sowie die charakteristischen Wabeneinsätze im oberen und unteren Kühlergrill auf. Sie unterstreichen den eigenständigen Auftritt des F-Sport ebenso wie die dunklen 17-Zoll Leichtmetallräder und die seitlichen F-Sport-Embleme an den Kotflügeln. Kräftige, nach außen gestellte Seitenschweller nehmen die am unteren Ende des vorderen Stoßfängers beginnende Charakterlinie auf, lassen den CT 200h flacher wirken und runden das Karosseriedesign ab. Der um 30 Millimeter vergrößerte Frontspoiler verbessert zudem die Aerodynamik.<br /> <br /> Einstiegsleisten mit "Lexus" Schriftzug, das mit perforiertem Leder bezogene F-Sport-Lenkrad, Sportsitze mit neuen Bezugsstoffen, Leichtmetall-Pedale sowie ein schwarzer Dachhimmel setzen im Inneren Akzente.<br /> <br /> Das neue Sportfahrwerk beschert dem neuen F-Sport ein agiles Fahrverhalten und dem Fahrer mehr Freude am Volant. Zum Einsatz kommen Schraubenfedern mit geänderten Federraten und sportlicher abgestimmte Kayaba-Dämpfer. Trotz der gebotenen Fahrdynamik gerät das Thema Umweltverträglichkeit nicht aus dem Blick: Die CO<sub>2</sub>-Emissionen der neuen Modellvariante liegen nur marginal über denen des normalen CT 200h, der sich in diesem Jahr den ersten Platz in der VCD-Autoumweltliste sichern konnte.<br /> <br /> Die bereits umfassende Grundausstattung wird beim F-Sport durch eine Geschwindigkeitsregelanlage, das in dieser Klasse einmalige Hochleistungs-Querdämpfersystem und einen selbsttätig abblendenden Innenspiegel mit integriertem Rückfahrkamera-Display erweitert. Optional stehen unter anderem ein Navigationssystem mit Kartendarstellung, beheizbare und elektrisch einstellbare Ledersitze, LED-Hauptscheinwerfer, ein Smart Key System sowie ein Glas-Schiebe-/Hebedach zur Wahl.<br /> <br /> Der seit März 2011 in Deutschland erhältliche CT 200h ist das erste und nach wie vor einzige Vollhybridfahrzeug im Premium-Kompaktsegment. Lexus ist der Hersteller mit der umfangsreichsten Modellpalette an Vollhybridfahrzeugen. Aktuell entfallen über 80 Prozent aller in Deutschland georderten Lexus auf Hybridmodelle und mehr als die Hälfte aller Lexus Neubestellungen auf den CT 200h. </p>

Home

Mehr Auswahl für den Primastar

<ul> <li id="uid_1"> <strong id="nissan_element_bold">ESP für Kombi und Avantour serienmäßig </strong></li> <li id="uid_2"> <strong id="nissan_element_bold">Neue Ausstattungspakete und Optionen</strong></li> <li id="uid_3"> <strong id="nissan_element_bold">Nissan NV400 als Vorbild </strong></li> </ul> <p> <img alt="" src="https://www.flotte.de/files/UserFiles/primastar.jpg" style="width: 250px; height: 166px; " /></p> <p id="uid_4"> Nissan hat das Modellangebot für den Primastar neu geordnet. Insbesondere die Versionen Kombi (mit sechs oder neun Sitzen) und Avantour (mit sieben oder acht Sitzen) profitieren von einer ausgeweiteten Sicherheitsausstattung. Beide Modellversionen verfügen ab sofort serienmäßig über ESP und Beifahrerairbag. Bei der Bus-Variante Avantour sind außerdem Seiten- und Window-Airbags an Bord; beim Kombi sind sie optional erhältlich.</p> <p id="uid_5"> Darüber hinaus wird das Angebot an Optionen und Ausstattungspaketen in Anlehnung an den Ausstattungsumfang des neuen Transporters NV400 ausgeweitet. So ist der Kombi in der Ausstattung „Premium" mit dem Fahrer-Assistenz-Paket ausgerüstet, das einen Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Einparkhilfe hinten, Licht- und Regensensor sowie Nebelscheinwerfer umfasst; in der Ausstattung „Comfort" ist das Paket optional erhältlich. Auf Wunsch für den Kombi „Premium" verfügbar ist zudem eine Klimaautomatik. Beim ausschließlich in der Linie „Premium" erhältlichen Avantour gehören jetzt zusätzlich ein Lederlenkrad, derTempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer und die Einparkhilfe zum Serienumfang.</p> <p id="uid_7"> Auch die Pakete und Optionen der Primastar Kastenwagen-Variante orientieren sich nun am Angebot des NV400. So enthält das optionale „Cool & Sound"-Paket mit Klimaanlage und CD-Radio jetzt auch einen Bordcomputer. In der Ausstattung „Comfort" sind zudem das Sicherheitspaket mit ESP und Beifahrer-Airbag sowie das Fahrer-Assistenz-Paket gegen Aufpreis erhältlich. Serienmäßig ist der Kastenwagen in der Linie „Comfort" ab sofort außerdem mit dem Heck-Verglasungspaket inklusive Heckscheibenwischer, Heckscheibenheizung, Innenspiegel und Trennwand mit Fenster ausgerüstet. Die Ausstattungslinie „Premium" wird für den Kastenwagen nicht mehr angeboten.</p> <p id="uid_9"> Die Preise für die Primastar-Baureihe beginnen unverändert bei 21.330 Euro (netto) für den Kastenwagen L1H1 in der 2,7-Tonnen-Ausführung mit der Ausstattung „Pro". Preisänderungen sind ausschließlich durch den erweiterten Ausstattungsumfang begründet. Für den Antrieb stehen zwei 2,0-Liter-dCi Common-Rail-Diesel mit 66 kW/90 PS und 81 kW/114 PS zur Verfügung. </p>

Home

Trotz Pflicht: Winterreifen müssen bei Mietwagen extra gebucht werden

<p> In dieser Woche setzt der erste Schneefall in Deutschland außerhalb von Gebirgen ein. Autofahrer sollten jetzt ihre Winterreifen aufziehen, denn diese sind in Deutschland bei winterlichen Straßenverhältnissen vorgeschrieben. Wer ein Auto mietet, muss entsprechende Reifen mit bestellen, da Leihwagen nicht automatisch für den Winter ausgestattet sind. Bei einem Unfall aufgrund mangelnder Winterbereifung haftet der Fahrer, nicht der Halter des Wagens.</p> <p> Für Mietwagenfahrten in der Winterzeit sollten Reisende bei der Buchung den Wunsch nach Winterreifen ausdrücklich angeben. Erst dann wird die Sonderausstattung bestätigt. Ein Preisvergleich vorab lohnt sich: Die meisten Vermieter berechnen für die Reifen zusätzlich zur Miete zwischen 6 und 16 Euro pro Miettag. Mehrere große Autovermieter haben für die Wintersaison 2011/12 angekündigt, ihre gesamte Flotte mit Winterreifen auszustatten, ohne Aufpreise für Kunden zu berechnen. Urlauber finden Angebote mit kostenfreier Winterbereifung bei billiger-mietwagen.de über die Filterbox auf der Suchergebnisseite. Für alle anderen Angebote des Mietwagen-Portals können Kunden den Aufpreis in den Mietbedingungen prüfen.</p> <p> Eine Pflicht für Winterreifen gilt auch in anderen Reiseländern, u.a. in Österreich, der Slowakei, Finnland und Schweden.</p>

Home

Kia Venga: Günstiges Leasing-Angebot für Gewerbekunden

<p> • Kia Fleet Services bietet mit dem Kompakt-MPV in der Sonderausführung „Collection“ erstmals ein „Auto des Monats“ an<br /> • Leasingfaktor: 1 Prozent bei 48 Monaten Laufzeit und 20.000 km pro Jahr<br /> <br /> Kia Motors Deutschland setzt seine offensive Strategie im Flottengeschäft fort und macht gewerblichen Kunden künftig in jedem Quartal ein „Auto des Monats“. Zum Auftakt bietet die Marke den Kompakt-MPV Kia Venga zu besonders günstigen Bedingungen an: Ab sofort bis zum 30. September kann das umfassend ausgestattete Sondermodell Kia Venga „Collection“ als Benziner oder Diesel zu einem Leasingfaktor von 1 Prozent bei 48 Monaten Laufzeit und 20.000 km Laufleistung pro Jahr bestellt werden (Angebot gilt solange der Vorrat reicht). Das entspricht beim Venga 1.6 CVVT einer monatlichen Finanzrate von 159,71 Euro und beim Venga 1.6 CRDi von 174,62 Euro. Die Monatsrate für Wartung und Service beträgt bei dieser Kombination von Laufzeit und Laufleistung 33 Euro (alle Beträge netto).<br /> <br /> Die Kia Fleet Services kooperieren bei dem Angebot mit der Hannover Leasing Automotive. Die Konditionen können den Kundenansprüchen angepasst werden: durch Laufzeiten von 36 oder 48 Monaten und Laufleistungen von 15.000, 20.000 oder 25.000 Kilometer. Darüber hinaus lassen sich neben der Wartung viele weitere Service-Leistungen nach Bedarf dazu buchen, vom Reifenservice, über Kfz-Steuer, Versicherung und Rundfunkgebühren bis hin zum Schadensmanagement.<br /> <br /> „Kia Motors Deutschland hat die Vertriebsorganisation und Services für gewerbliche Kunden systematisch ausgebaut und ist in diesem Markt inzwischen ein ernstzunehmender Wettbewerber“, sagte Martin van Vugt, Geschäftsführer (COO) von Kia Motors Deutschland. „Das neue Angebot ‚Auto des Monats’ ist ein weiterer Baustein in unserer Gewerbekundenstrategie – und der reichhaltig ausgestattete Kia Venga ‚Collection’ ist zu diesen Konditionen eine hochinteressante Alternative in seinem Segment.“<br /> <br /> Klimaautomatik, Sitzheizung, Panoramadach, 17-Zoll-Leichtmetallfelgen<br /> <br /> Das Sondermodell „Collection“ basiert auf der gehobenen SPIRIT-Ausführung und verfügt zusätzlich über ein Panoramaglasdach (vorn mit ausstellbarem elektrischem Schiebedach), 17-Zoll-Leichtmetallfelgen, dunkel getönte Scheiben im Fond (Privacy Glass) und eine Metalliclackierung. Zur Ausstattung gehören zudem Klimaautomatik, Sitzheizung vorn, Audiosystem (mit sechs Lautsprechern, USB-, AUX- und iPod-Anschluss sowie Radiofernbedienung am Lenkrad), Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Bordcomputer, Nebelscheinwerfer, Dämmerungssensor, Parksensoren hinten, elektrisch einstellbare, beheizbare und anklappbare Außenspiegel, elektrische Fensterheber vorn und hinten, höhen- und tiefenverstellbares Lederlenkrad, Lederschaltknauf, höhenverstellbarer Fahrersitz, klimatisiertes Handschuhfach sowie ein Gepäcknetz und ein Ablagefach im unteren Gepäckraumboden.<br /> <br /> Der Venga 1.6 CVVT leistet 125 PS und verbraucht durchschnittlich 6,7 Liter pro 100 Kilometer (CO2-Emission: 155 g/km). Bei der 127 PS starken Dieselversion Venga 1.6 CRDi liegt der kombinierte Verbrauch bei 4,9 Liter auf 100 Kilometer (CO2-Emission: 129 g/km).<br /> <br /> „5 Sterne“-Sicherheit und bis zu 1486 Liter Gepäckraum<br /> <br /> Der 4,07 Meter lange und 1,60 Meter hohe Kompakt-MPV wurde für sein neuartiges Gestaltungskonzept mit weltweit renommierten Design-Preisen ausgezeichnet (u.a. „red dot award“). Das Gepäckraumvolumen kann dank verschiebbarer Rücksitzbank und doppeltem Gepäckraumboden äußerst flexibel erweitert werden (314 bis 1486 Liter). Im Sicherheitstest Euro NCAP erhielt der Kia Venga die Höchstwertung „5 Sterne“. Zur Serienausstattung gehören elektronische Stabilitätskontrolle (ESC), Bremsassistent (BAS), Berganfahrhilfe (HAC), sechs Airbags und aktive Kopfstützen vorn.<br /> </p>

Home

DIGges Ding

<p> <img alt="" src="https://www.flotte.de/files/UserFiles/micra.jpg" style="width: 250px; height: 167px;" /></p> <p> Neuigkeiten für Micra-Kunden: Es gibt Nachschlag in Form von 18 Zusatz-Pferdchen, die dem analog zur Basisversion ebenso großen (1,2 Liter) Dreizylinder per Kompressor eingehaucht werden. Spürbar wird die Zusatzpower des DIG-S – ganz systemuntypisch – indes erst im oberen Drehzahlbereich.<br /> <br /> Der Micra geht unter die Kompressor-Vertreter. Eine Auszeichnung, welche in der Regel deutlich höherwertigen Fahrzeugen zuteil wird. Damit keine Missverständnisse entstehen: Ein Hubraum- und Leistungsmonster wird der japanische Kleinwagen dadurch nicht. Es bleibt bei kleinem Volumen und drei Töpfen, gibt aber einen Haufen Technik mit auf den Weg. Direkteinspritzung beispielsweise ist selbstverständlich – alles im Sinne des Verbrauchs, der gemittelt bei immerhin 4,1 Litern liegen soll, ein anspruchsvolles Ziel. Doch wie funktioniert das? Klar, man kann den Eintonner locker niedertourig fahren, aber dann sind keine Fahrleistungswunder zu erwarten. Macht gar nichts, schließlich kauft man eine satte Portion Prestige – wer kann schon behaupten, einen Kompressor sein Eigen zu nennen? Und der Rest geht völlig in Ordnung.<br /> <br /> Will heißen: Für einen Cityfloh unter vier Längenmetern bietet der Asiate erstaunlich viel Raum, was ihn zur erwachsenen Alternative stempelt – sogar hinten kann man gut auch etwas länger aushalten. Vorn kommen erst gar keine Diskussionen über das Thema "Platzangebot" auf, und die straffen Stühle avancieren außerdem zu angenehmen Begleitern auf größeren Reisen. Darüber hinaus erfreut der Fronttriebler durch sanfte Federungseigenschaften – was will man mehr? Auch Technik-Fans kommen auf ihre Kosten, eine Vielzahl an Sonderausstattungen, auf die selbst manche Businessklasse-Kunden verzichten, können geordert werden. Dazu gehört nicht zuletzt das schlüssellose Schließsystem. Dagegen zählen Features wie die volle Airbag-Ausrüstung und Klimaautomatik selbst hier inzwischen zum absoluten Standard.</p>

0 Kommentare

Zeichenbegrenzung: 0/2000