Die Frage ist, wann – aber die Flotten werden elektrisch

<p>Die Transformation zur CO<sub>2</sub>-armen beziehungsweise -freien Elektromobilität (es kommt schließlich auf den Strommix an) ist nicht zu schaffen, ohne einige Hürden zu nehmen. Hier und da klemmt es, aber schließlich handelt es sich auch um eine gewaltige technologische Herausforderung. Das gilt für die dienstliche Mobilität natürlich umso mehr, da hier häufig große Flotten im Spiel sind, die von der bewährten Verbrennertechnologie auf Elektroantrieb umgestellt werden müssen. Insbesondere Themen wie die Lademöglichkeiten und die Reichweite bewegen die Firmen hierbei. Eine Umstellung ist eben auch, dass die neuen Autos deutlich länger laden als konventionelle Fahrzeuge tanken müssen. Wobei sich die befragten Unternehmen mehrheitlich auch daran stören, dass der Blick zu sehr verengt wird auf reine Elektromobilität. Stichwort: Technologieoffenheit. Es gibt schließlich etliche Möglichkeiten, emissionsfrei unterwegs zu sein. Die Fragen rund um die E-Mobilität scheinen vor allem große Unternehmen mit mehr als 501 Mitarbeitern (43,2 Prozent) umzutreiben</p>

PDF Download

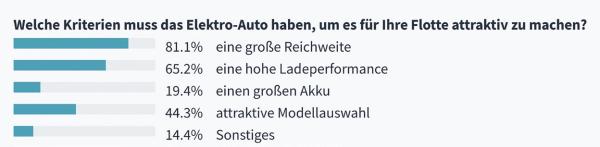

Wenn es darum geht, was genau Elektromobilität eigentlich attraktiv macht, steht vor allem eine Sache im Fokus: die Reichweite. Satte 81,1 Prozent der Umfrageteilnehmer bekunden, dass eine hohe Reichweite ein Kriterium sei, dass elektrisch angetriebene Fahrzeuge attraktiv mache und umgekehrt. Und selbst die zweithöchste Zustimmung zum Aspekt einer hohen Ladeperformance (65,2 Prozent) hat ja indirekt ebenfalls damit zu tun, wie es um den Aktionsradius des Wagens bestellt ist.

Dass für knapp die Hälfe der Interviewten (44,3 Prozent) eine attraktive Modellauswahl darüber entscheidet, ob die Elektromobilität an Fahrt aufnimmt, ist gut vorstellbar – das Produktangebot sollte schließlich stimmen. Aber es kommen ja in nächster Zeit immer mehr elektrisch angetriebene Autos auf den Markt, hieran sollte die Transformation also kaum scheitern. Fast schon verwunderlich ist, dass für lediglich 19,4 Prozent der Umfrageteilnehmer ein großer Akku relevant ist, schließlich erhöht dieser die Reichweite. Die Batterie ist andererseits auch der Part, der Ressourcen bindet. Ein Auto mit kleinerem Akku ist also tendenziell umweltfreundlicher. Dass es noch zahlreiche weitere Hürden zu nehmen gilt, bis die Mobilität mit Strom rund läuft, ist nicht zuletzt daran erkennbar, dass über 14 Prozent der Umfrageteilnehmer mit „Sonstiges“ antworten. Da scheinen also noch viele kleinteilige Probleme zu bestehen, die es zu lösen gilt.

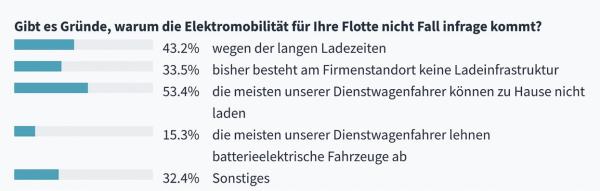

Die zweite Grafik schließt an die Thematik der entscheidenden Kriterien für eine gut funktionierende Elektromobilität aus der ersten Grafik an. Hier geht es um die Gründe, warum Elektromobilität für die Flottenbetreiber ausdrücklich nicht infrage kommt. Allerdings sind hier nicht ganz so hohe Ausschläge zu verzeichnen: Der höchste Zustimmungswert beträgt 53,4 Prozent – und zwar ist das der Anteil der befragten Flottenbetreiber, die als Hürde empfinden, dass ihre Dienstwagenfahrer nicht zu Hause laden können. Verständlich, denn morgens mit einem vollen Akku loszukommen, hilft ungemein und nimmt die Sorge, wo man an potenziell besetzten Ladesäulen im Berufsverkehr Strom bekommen soll. Weitere 43,2 Prozent der Teilnehmer monieren die langen Ladezeiten. Hier kommt es natürlich auf das Auto an. Entscheidend für das Gelingen der betrieblichen Elektromobilität dürfte indes auch sein, welche Lademöglichkeiten die Dienstwagenfahrer am Arbeitsplatz haben. Immerhin 33,5 Prozent der Interviewten geben das Fehlen genau dieser Infrastruktur als Schwierigkeit für das Durchstarten der Elektromobilität an. Interessant in diesem Kontext ist allerdings auch, dass es gar keine nähere Begründung braucht, um Elektromobilität unattraktiv zu finden. So bekunden mehr als 15 Prozent der Befragten, dass sie Elektromobilität ablehnen würden. Und wieder ist die Kleinteiligkeit zu beobachten: Mehr als ein Drittel der Teilnehmer nennen sonstige Gründe für ihr Ablehnen elektrisch angetriebener Mobilität. Hier gibt es offenbar noch jede Menge zu tun.

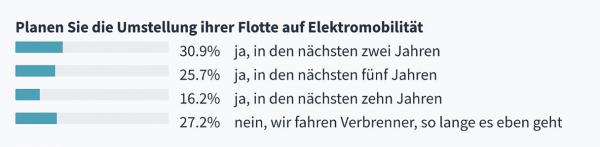

Geht man nach der Stimmung in Gesellschaft und Medien, hat der Verbrenner nicht nur keine Zukunft mehr, sondern er ist gefühlt bereits Geschichte. Das stimmt so natürlich nicht. Selbst wenn das Thema mit den E-Fuels jetzt nicht noch auf die Tagesordnung getreten wäre (der Verbrenner wird also auch in Europa nicht gänzlich abgeschafft), dürften ja regulär noch bis 2035 Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor verkauft werden. Das sind immerhin noch zwölf Jahre. Und entsprechend fallen auch die Planungen der Flottenbetreiber aus. Allerdings ist durchaus spürbar, dass eine nicht kleine Menge an Fuhrparkleitern umstellen möchte – und zwar auf Elektromobilität. Demnach bekunden knapp 31 Prozent der befragten Flottenverantwortlichen, dass sie zügig aus der Verbrennerwelt aussteigen wollen, und zwar schon in den nächsten zwei Jahren. Dicht gefolgt davon mit der zweithöchsten Zustimmung (27,2 Prozent): jene Gruppe von Befürwortern der Verbrenner. So groß nämlich ist der Anteil unter den Teilnehmern der Online-Umfrage, die so lange wie möglich an konventioneller Mobilität festhalten möchten. Das lässt aufhorchen. Insgesamt betrachtet spricht sich allerdings eine deutliche Mehrheit für die Umstellung der Flotten auf Elektromobilität aus, wenngleich viele Fuhrparkbetreiber dafür noch Zeit benötigen. So geben 25,7 Prozent der Teilnehmer an, dass sie den Schritt in die lokal emissionsfreie Mobilität binnen fünf Jahren vollziehen wollen. Und 16,2 Prozent der Befragten wollen dafür sogar ein ganzes Jahrzehnt ins Land gehen lassen. Heißt also: Eine große Mehrheit der Umfrageteilnehmer von knapp 73 Prozent spricht sich dafür aus, auf Elektromobilität umzustellen. Nur der zeitliche Rahmen ist offenbar sehr individuell.

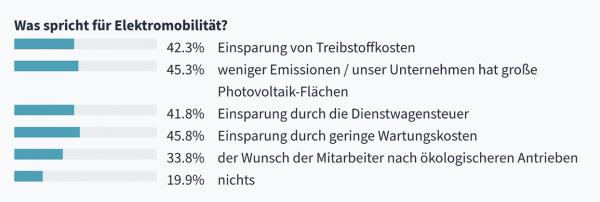

Interessant muten die Gründe aus der Perspektive der Flottenbetreiber an, die für die Elektromobilität sprechen. Und – wer hätte es gedacht – für derartige Argumente sind die Flottenmanager durchaus zugänglich, denn meist geht es um das liebe Geld. Ganz vorn mit dabei sind sie beispielsweise, wenn Chancen bestehen, Wartungskosten zu sparen. Die fallen bei batterieelektrischen Autos nämlich deutlich geringer aus, weil es schlicht weniger Verschleißteile zu tauschen gibt. Knapp 46 Prozent der Befragten geben diesen Aspekt demnach auch als Argument dafür an, künftig auf elektrische Antriebe zu setzen. Allerdings ist es auch 45,3 Prozent der Befragten wichtig, Emissionen zu reduzieren. Und die Anhänger die-

Aktuelles Magazin

Ausgabe 2/2023

Sonderausgabe Elektro

Das neue Jahresspecial Elektromobilität.

ser Gruppe geben im Übrigen auch an, eine Fotovoltaikanlage auf dem Firmendach zu haben, was in den nächsten Jahren sowieso für weitaus mehr Unternehmen zutreffen wird. Auf diese Weise produziert, stammt der Strom natürlich definitiv aus erneuerbaren Quellen. Außerdem senkt das auch noch die Kosten über einen überschaubaren Zeitraum (entsprechend dem Lebenszyklus der Paneele). Und dazu passt wiederum, dass 42,3 Prozent der Umfrageteilnehmer die Einsparung von Treibstoffkosten als Argument für die Elektromobilität anführen. Insofern bleibt spannend, wie sich der Strommarkt entwickeln wird. Dass es indes Anreize vonseiten des Staates braucht, um die Elektromobilität voranzutreiben, ist klar: Mit einer attraktiven Dienstwagensteuer kann man eine entsprechende Lenkungswirkung erzielen. Diese ist offenbar so wirkungsvoll, dass knapp 42 Prozent der Befragten der Meinung sind, die Dienstwagensteuer mache die Elektromobilität attraktiv. Allerdings scheinen viele Unternehmensmitarbeiter auch durchaus ein ökologisches Gewissen zu besitzen. So geben jedenfalls 33,8 Prozent der Teilnehmer an, dass ihre Mitarbeiter den Wunsch nach umweltverträglichen Antrieben hegen. Andererseits sagen aber auch rund 20 Prozent der interviewten Teilnehmer, dass nach ihrer Meinung überhaupt nichts für die Elektromobilität spreche.

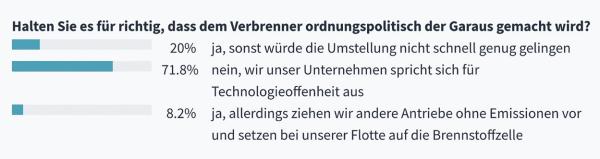

Daher stellt sich die Frage, ob man die Gesellschaft mit zu harter Ordnungspolitik überhaupt mitnehmen kann. Zumindest gilt das für den Fall, wenn andere alternative Antriebe ausgeschlossen werden sollten. Eine extrem hohe Zustimmung für Technologieoffenheit (71,8 Prozent) spiegelt diesen Umstand wider. Allerdings sagen ein Fünftel der Befragten auch, dass es ohne Ordnungspolitik nicht gehe. Ansonsten würde die Umstellung auf Elektromobilität nicht schnell genug vonstattengehen. Immerhin rund acht Prozent der Interviewten geben an, dass für sie auch andere alternative Antriebe infrage kommen würden. Das könnte beispielsweise auch die Brennstoffzelle sein. Und inwieweit die erst in den Kinderschuhen steckenden E-Fuels in der weiteren Zukunft noch eine Rolle spielen könnten, bleibt ebenfalls spannend.

Dass der alternative Antrieb ein Thema ist, das insbesondere große Unternehmen bewegt, lässt sich am Profil der Umfrageteilnehmer ablesen. Immerhin beschäftigen 43,2 Prozent und damit fast die Hälfte der teilnehmenden Unternehmen mehr als 501 Mitarbeiter. Und knapp 22 Prozent der befragten Firmen sind Arbeitgeber in einer Größenordnung, die jeweils zwischen 101 und 250 Mitarbeiter beschäftigen. Jeweils 6 beziehungsweise 6,5 Prozent Anteil entfällt auf vier Firmentypen: die, die 51 bis 100, 26 bis 50, 11 bis 25 und 6 bis 10 Mitarbeiter beschäftigen. Interessanterweise liegt der Anteil jener kleinen Unternehmen mit maximal fünf Beschäftigten wieder höher: Er bildet einen Block von knapp zehn Prozent unter den Befragten.

Bei der Mehrheit der im Kontext der Umfrage relevanten Fahrzeuge handelt es sich übrigens um Personenwagen (73,4 Prozent). Die zweitgrößte Gruppe der in den Fuhrparks vorhandenen Fahrzeuge sind Kleintransporter bis 3,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht mit einem Anteil von 17,5 Prozent. Und die sonstigen Gefährte werden mit 9,1 Prozent ausgewiesen.

Aktuelles Magazin

Ausgabe 2/2023

Sonderausgabe Elektro

Das neue Jahresspecial Elektromobilität.

Der nächste „Flotte!

Der Branchentreff" 2026

0 Kommentare

Zeichenbegrenzung: 0/2000