Pedalantrieb im Fuhrpark

In unserer Flottenmanagement- Onlineumfrage im April dieses Jahres gaben insgesamt 28 Prozent der Teilnehmer an, dass Fahrräder und E-Bikes zu den alternativen Mobilitätskonzepten ihres Fuhrparkmanagements gehören. Genauso häufig wurden auch Mietfahrzeuge angegeben. Dies zeigt vor allem eines: Fahrräder gewinnen zunehmend an Bedeutung im Flottenalltag. Dabei bedienen sie ganz unterschiedliche Mobilitätsbedürfnisse und das Einsatzspektrum wird sich durch die zunehmende technische Entwicklung der Zweiräder noch erweitern.

PDF Download

Lange vor der Erfindung des Automobils ermöglichte das Fahrrad einen individuellen Reiseverkehr über kurze und weitere Strecken, ohne dafür Pferd und Kutsche besitzen zu müssen. Noch bevor die Familie Peugeot das erste Automobil mit einem Löwen auf der Haube auf die Straßen schickte, stellte diese schon Fahrräder her. Doch mittlerweile blickt auch das Automobil auf eine lange Erfolgsgeschichte zurück und hat das Velo in Sachen Komfort, Reichweite und Praktikabilität um Längen überholt. Dennoch erfreut sich das Fahrrad ungebremster Beliebtheit. Der Bestand in Deutschland beläuft sich derzeit auf mehr als 70 Millionen Zweiräder, Tendenz steigend. Auch für die gewerbliche Nutzung werden Fahrräder immer interessanter. Dies nicht zuletzt aufgrund einiger technischer Neuerungen.

Unter Strom

Seit ein paar Jahren gehören Elektrofahrräder zu den Gewinnern am Zweiradmarkt. Trotz Preisen von mehreren tausend Euro surren unzählige akkubetriebene Fahrräder durch die Innenstädte. Der Zweirad-Industrieverband geht davon aus, dass mittlerweile mehr als 1,6 Millionen E-Bikes auf den Radwegen in Deutschland unterwegs sind. Die Vorteile liegen auf der Hand: Der Fahrer bewegt sich schnell und ohne viel schweißtreibende Tretarbeit von A nach B. Gerade im Berufsverkehr kann dies eine angenehme Alternative zum Dienstwagen sein. Auch die Umwelt profitiert davon, da weniger Platz in den Innenstädten verloren geht und Lärm sowie Abgase reduziert werden.

Ein weiterer Vorteil sind die geringen Unterhaltungskosten eines Elektrofahrrads: So entfallen beispielsweise die Versicherungs- und Anmeldekosten gänzlich, sofern das Elektrobike nicht schneller als 25 km/h aus eigener Kraft fahren kann. Denn der deutsche Gesetzgeber rechnet alle E-Bikes und Pedelecs beziehungsweise Speed-Pedelecs, die schneller als 25 km/h laufen, den Kleinkrafträdern zu. Demnach benötigen diese eine Betriebserlaubnis und sind versicherungspflichtig. Außerdem muss der Radler in diesem Fall eine Fahrerlaubnis vorweisen können. Vom Verwaltungsaufwand (An- und Abmeldung, Versicherung, Führerscheinkontrolle et cetera) her betrachtet, ist es daher für interessierte Flottenbetreiber sinnvoller, Pedelecs oder E-Bikes unter der 25-km/h-Grenze anzuschaffen.

Ob mit Nummernschild oder ohne, was unterscheidet ein Pedelec von einem E-Bike eigentlich und was ist für wen am besten geeignet? Die Unterscheidung der Begriffe Pedelec und E-Bike ist in Deutschland eher schwammig. Häufig werden diese hierzulande synonym verwendet. Allerdings setzt sich das Kofferwort Pedelec aus den englischen Begriffen „Pedal Electric Cycle“ zusammen und meint demnach ein Fahrrad, dessen Pedalantrieb mit einem Elektromotor unterstützt wird. Der Antrieb eines E-Bikes hingegen kann beispielsweise mit einem Drehgriff unabhängig von der Pedalumdrehung gesteuert werden. Auch in Sachen Motorisierung gibt es verschiedene Varianten. Hier kann zwischen einem Mittelmotor am Tretlager und einem Nabenantrieb im Hinterrad unterschieden werden. Die Akkus sind je nach Modell im Rahmen oder im Gepäckträger integriert. Für sportlichere Radfahrer sind jedoch aufgrund der Gewichtsverteilung und Ergonomie Mittelmotoren und Rahmenakkus zu empfehlen. Hier ist der Schwerpunkt des Fahrrads in der Mitte gelagert, was gerade in Kurven ein angenehmeres und dynamischeres Fahrverhalten verspricht.

Die Reichweite der Elektrobikes bei Trittunterstützung reicht bis zu 160 Kilometer, je nach Fahrergewicht und Streckenprofil. Für den innerstädtischen Pendler oder den Werksverkehr ist diese mehr als ausreichend. Denn wer schon einmal das Vergnügen hatte, 160 Kilometer im Sattel eines Fahrrads zu sitzen, weiß, dass dies keine Erholungsfahrt ist. Das Spektrum an Fahrrädern mit Elektroantrieb reicht je nach Anforderungsprofil von dem klassischen Citybike über Lastenfahrräder bis hin zum vollgefederten Mountainbike. Gerade Lastenfahrräder mit Trittunterstützung haben sich in jahrzehntelanger Nutzung durch die Deutsche Post bewährt und sind ein interessantes Modell für den innerstädtischen Lieferbetrieb. Aber auch City- und Trekkingbikes finden oft in Flotten Verwendung. Ein gutes Beispiel dafür ist die BASF in Ludwigshafen. Vor etwa zwei Jahren stellten die Fuhrparkverantwortlichen den Werksverkehr von Mofas auf Elektrobikes um und integrierten insgesamt 1.500 Pedelecs in ihren Fuhrpark.

Aktuelles Magazin

Ausgabe 4/2015

Sonderausgabe Elektro

Das neue Jahresspecial Elektromobilität.

Motivation und Nutzen

Gerade bei einer solch großen Zahl an Flottenfahrrädern mit Akkubetrieb sollte berücksichtigt werden, dass genügend Lademöglichkeiten vorhanden sind. Eine entsprechende Infrastruktur muss demnach am Unternehmensstandort geschaffen werden. Dies muss mitunter in die Gesamtkostenbetrachtung miteinbezogen werden. Ohnehin ist die Anschaffung von Elektrofahrrädern nicht gerade günstig. Hier stellt sich, wie bei den klassischen Dienstwagen, auch die Frage: Leasen oder kaufen? Über Leasinggesellschaften wie Leaserad oder Fachhändler wie e-Motion Technologies können die mitunter kostspieligen Zweiräder geleast werden. Auch hier gilt die im Leasing übliche Laufzeit von 36 Monaten. Allerdings ist es eher unüblich, große Fahrradflotten für den Werksverkehr mit Leasingverträgen anzuschaffen. Denn ein häufiger Modellwechsel, wie es bei Dienstwagen der Fall ist, ist bei den Zweirädern nicht nötig. Hier sind die grundlegenden Ausstattungen erforderlich und eine lange Haltbarkeit. Das Rad dient in diesen Fällen einzig der Fortbewegung.

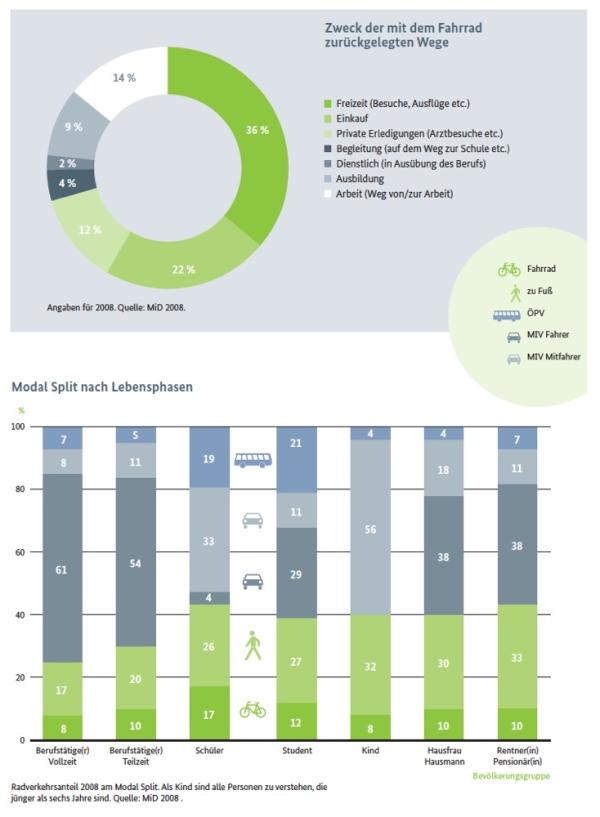

Allerdings gibt es nicht nur im Pkw-Bereich eine User-Chooser-Flotte. Viele Unternehmen nutzen das Radleasing als Teil der Mitarbeitermotivation. Dies umso mehr, seit es die Möglichkeit gibt, Fahrräder mit der 1-Prozent-Regel zu versteuern. Dabei können vom Rennrad bis zum E-Bike prinzipiell alle Radtypen als Dienstrad verwendet werden. Der fahrradaffine Mitarbeiter sucht sich dann einfach sein Wunschrad aus und least es über seine Firma. Der geldwerte Vorteil wird, wie beim Dienstwagen üblich, mit einem Prozent des Bruttolistenpreises abgegolten. Dabei entfallen jedoch die Abgaben für den Anfahrtsweg zur Arbeit, den laut einer Studie des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur immerhin rund 14 Prozent der Arbeitnehmer mit dem Velo zurücklegen (Grafik). Natürlich steht mit diesem Dienstwagenprivileg auch der reinen privaten Nutzung des Rades nichts mehr im Wege. Diese ist nach wie vor der Hauptzweck eines Fahrrads.

Nachdem die Laufzeit beendet ist, kann der Mitarbeiter das Rad für einen kalkulierten Restwert von zehn Prozent übernehmen. Dieses Modell wird von mehreren Gesellschaften angeboten, die auf ein unterschiedliches Händlernetz zurückgreifen. Auch Onlineversandhändler sind in manchen Konzepten integriert, sodass in Sachen Auswahl keine Grenzen gesetzt sind.

Verkehrspolitik

Die Vorteile des Radfahrens liegen jedoch nicht nur auf Seiten des Radlers oder dem Unternehmen. Auch die Stadtentwicklung profitiert langfristig von dem verminderten Verkehrsaufkommen durch Autos. So geht weniger Fläche durch Parkraum verloren und die Lärm- und Luftbelastung wird deutlich verringert. In anderen Ländern wie Dänemark oder den Niederlanden gibt es bereits weitreichende verkehrspolitische Maßnahmen, wie zum Beispiel Fahrradschnellstraßen, die den Radverkehr begünstigen. So legen die Dänen 18 Prozent aller Wege mit dem Rad zurück und bei den Holländern liegt der Radverkehrsanteil gar bei 27 Prozent. Doch denkt man an die städtischen Radwege vielerorts in Deutschland erscheinen diese Zahlen noch etwas utopisch. In Deutschland liegt der Anteil der mit dem Rad zurückgelegten Strecken bei etwa 10 Prozent.

Das Problem, als Unternehmer seine Mitarbeiter zum Umstieg auf das Rad zu bewegen, lässt sich nur schwer lösen, wenn der Weg zur Arbeit durch schlechte Radwege zur Tortur wird. Hier müsste man als Mitarbeiter schon ein echter Radliebhaber sein. Doch es ist Besserung in Sicht: Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur möchte Abhilfe schaffen und hat einen Nationalen Radverkehrsplan (NRVP) 2020 aufgestellt. Das Strategiepapier sieht vor, den Radverkehr als energie- und infrastruktursparsames Verkehrsmittel stärker zu fördern. Auch finanziell wird das Radfahren in Deutschland unterstützt. Allein in diesem Jahr stellt der Bund für die Förderung des Fahrradverkehrs rund 94,5 Millionen Euro zur Verfügung. Damit werden vor allem der Bau und die Erhaltung von Radwegen an Bundesstraßen finanziert. Mit den Mitteln erfolgen auch die Erneuerung von Betriebswegen an Bundeswasserstraßen für Zwecke des Radverkehrs und die Umsetzung des Projekts „Radweg Deutsche Einheit“.

Fazit

Das Fahrrad erlebt hierzulande eine kleine Renaissance. Das Negativimage „Wer Rad fährt, kann sich kein Auto leisten“, ist längst passé. Die Folge ist, dass sehr viele qualitativ hochwertige Fahrräder für die unterschiedlichsten Einsatzzwecke in den Geschäften stehen. Sogar manche Automobilhersteller erkennen den Wert der Zweiräder für das Markenimage. So kaufte sich Peugeot 2004 die Markenrechte an Peugeot-Fahrrädern zurück und bietet in diesem Jahr insgesamt 42 Modellvarianten in sieben Segmenten an. Für den Unternehmensfuhrpark ergeben sich durch die Integration von Fahrrädern je nach Branche viele Vorteile. Stichworte wie Mitarbeitermotivation, grünes Image und CO2-neutrale Mobilität umreißen das Potenzial der Zweiräder.

Aktuelles Magazin

Ausgabe 4/2015

Sonderausgabe Elektro

Das neue Jahresspecial Elektromobilität.

Der nächste „Flotte!

Der Branchentreff" 2026

0 Kommentare

Zeichenbegrenzung: 0/2000